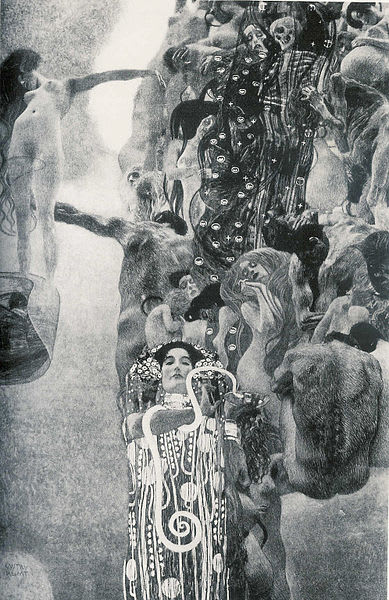

【医学】グスタフ・クリムト

あの、繰り返しになりますが、この小説は「医学的知識のない人」が書いてるものなので、その部分に関して「何もかもこのとおり」みたいには絶対思わないでくださいね、なんて思います(^^;)

きのう密林さんから本が届いたので、そこからはじめて、順番にそうしたものを読んでいく予定ではあるんですけど――とりあえず今読んでるのが『がん・生と死の謎に挑む』(立花隆さん著・NHKスペシャル取材班/文藝春秋)という本だったり。

番組自体を見たのは相当前のことですけど、その内容を見て衝撃を受けた方はとても多かったんじゃないかなって思います。お医者さんに「先生。そもそもがんってなんなんでしょう?」って聞いたとしても、その場で短く明瞭に答えられるほど、<がん>というものは実はよくわかっていない存在なのだ、という点が特に。

今回の↓の内容の中には、がんがどうこうといった文章はないんですけど、このお話はなんていうか、翼が医師として、人間として少しばかり成長する物語……といった部分があるので、そのきっかけをくれるのがあとに出てくる緩和ケア病棟の先生ということになります。

なんていうかまあ、わたし自身昔からホスピスケアということにすごく興味があって、色々調べてた時期があるんですよね。

んで、その頃に『病院で死ぬということ』、『医者が癌にかかったとき』とか、あとは柳田邦男先生のガンについて書かれた本などを色々読んだりしてました。

まあ、興味を持ったきっかけは、脳外で看護助手をしたことがきっかけかもしれません。

なんというか、首から下が動かないとか、寝たきりになって数年とか、意識不明状態とか、あるいは植物状態……一番症状の軽い患者さんで、半身麻痺といった病棟だったので、ガンになって闘病生活を送るのと、そうした状況とどっちがいいか、みたいに看護師さんと話していたことがあって。

ガンの闘病記的なものを読んだり、またガンを摘出する際の手術の方法といった本を今見たりしてるんですけど――結論としてはまあ、「どっちも嫌だな 」って思います(苦笑)

」って思います(苦笑)

それでも、脳梗塞になってそのまま意識不明の状態で十何年も病院で過ごすよりは、痛みがあっても<自分>がわかる状況、<自分>というものが一応はわかって保てる状況のほうがいいっていう意見のほうが、若干多かったかもしれません(ちなみに、軽い冗談で話してたことなので、真面目な論議とかではないです^^;)

K病院についてはモデルになった建物があって、そこの病院が十三階建てだったから十三階建て、また医局内の構造については、また別の病院がモデルになってます。こっちについてはあんまり似た作りにしちゃったので、軽くまずかったかなって思わなくもなかったり

どうでもいいようなことですけど、そこの医局の部長室から五十万円盗まれたっていうのが実話の部分に当たります(^^;)

それで、その時に掃除のおばさんのひとりが辞めさせられたんですけど、もしその人が犯人じゃなかったらって思ったというか。。。

なんていうか、結局その盗難犯は一体誰だったのかっていう妄想を膨らませていった時に、それが殺人事件にまで発展したのが、今回書いたお話のきっかけ☆みたいなところがあるかもしれません。

なんにしても、細かい事実がちょっとずつ積み上がっていくっていう感じのお話なので、犯人はあいつかこいつかと、読みながら推理していただけたとしたら嬉しいですm(_ _)m

それではまた~!!

手負いの獣-2-

九月中旬の、爽やかに晴れた月曜の朝、翼は『ルパンⅢ世』の峰不二子が「ねえ、ルパン。起きて」と艶かしく囁く声でを目を覚まし、一日の業務を開始していた(ちなみに目覚まし時計の声である)。

要は一泊だけして、前日の日曜の夜に東京の自宅のほうへ戻っている。院長や事務長などと病院で話し合いをするのは今週の木曜の予定なので、その時には翼の携帯のほうに連絡をくれるという。

「じゃあまあ、がんばれよな」

と、無責任に明るく笑って、翼の唯一にして最高の友は彼の部屋をあとにしていた。まるで古女房よろしく、単身赴任の夫の引越し作業を完了させたあとで。

「さあてっと。今日からまた、いっちょがんばりやすかね」

朝はなんにしてもとにかく、コーヒーを飲まないことには、翼の頭のアンテナは働かない。そしてトーストを焼き、マーガリンを塗りたくったものを齧り、あとはマカロニグラタンやチーズといった、冷蔵庫にあるものを適当に摘むと、身仕度してから部屋を出ることになる。

この間、約三十分ほどだったが、翼がその気になれば、この時間はもっと短縮することが可能できる。最悪の場合は、必要最低限の着替えだけして、何も食べずに車へ乗りこむということが、救急病棟時代と同じく、これからもきっとあるに違いない。

寝坊した場合は寝坊した場合で、意外にそれはそれで簡単だったりもする。何故といえば、医局の自分の部屋までいってから、洗面台の前で髪に櫛を通したり、軽くヒゲを剃ったりすればいいのだから。

翼はそうした不測の事態と、これから夜勤することの前備えとして、すでにナイキのスポーツバッグの中に、シェーバー等を用意して入れてあった。また、他の細々した足りない生活用品については、気づいた時に適宜買い足すか、同室者の親切なクマのものを一時的に借りれば良いと考えていた。

茅野正(せい)こと、クマちゃん先生――彼は、翼が以前勤務していた救急病棟で、<仏の及川>と呼ばれる医師と並び、翼が唯一尊敬する先輩医師であった。茅野正という名前のどこにも熊の字は見当たらないが、彼は背が高く横幅ががっしりした上、少し小太りでもあったため、容姿がまさしくクマそっくりなのである。ゆえにそのような呼称によって、患者からも看護師たちからも慕われていたのであった。

ちなみに、これは余談だが、茅野医師のあとを継いで部長となった及川医師は、普段は開いているのか開いていないのかわからないくらい目の細い男で、緊急事態や手術時のみ、その細い目が最大限に開くことから、<仏の及川>などと呼ばれているのだった。

翼にしても、救急病棟を辞めた時には、自分に救命医療のイロハを教えてくれたクマ五郎のことを頼ろうなどという気持ちは、さらさらなかったと言っていい。もちろん翼は懐が深く、男としても人間としても器の大きい茅野医師を尊敬し、好いてもいたが――だからこそむしろ、そうした縁故に頼ることに抵抗を感じていたのである。

けれども、翼が南沢湖音楽フェスティバルから帰ってきた数日後、茅野医師から電話があり、「これからどうするつもりなのか」と訊かれたのであった。その時翼は、救急医療の忙しさにかまけるあまり、中途半端に放置していた論文を執筆していたのだが、茅野医師の声を聴いた途端、急激に医療現場が恋しいような思いに駆られたのだった。

その後、ふたりは一時間ほど色々なことを話し、「まあ、気が向いたらうちにこい。普通の人間におまえのお守りは無理だろうが、幸いクマ五郎のほうでは最近、普通の暮らしに退屈してるところだから」、「奥さんのヴィーナスはどうしたんですか?茅野さんにとっての輝くヴィーナス、子リスちゃんは?」、「ははは。家庭円満で幸せであればこそ、おまえみたいな奇人を受け容れる余地が、俺にはあるのさ」……何かそうした話し運びにより、最終的に翼は茅野外科部長の紹介により、その週のうちにK病院の面接を受けにいくということになった。

面接、などといっても、翼はその時、K病院の院長や副院長、また事務長を相手に、世間話を四十分ほどして帰ってきたという、たったそれだけのことではあったのだが。

「まったく、あのクマ五郎ときたら、奥さんの名前がいくら美奈子だからってヴィーナスなんて呼ぶのは、当て字にもほどってもんがあるよな。あとは『僕の可愛い子リスちゃん』か。確かにあの奥さん、背が低くてどっかリスっぽい顔をしてるにしても……」

翼がそんなふうに運転席でブツブツ呟いていると、すぐ隣の車線に青いランボルギーニに乗った男が現れた。あくまでもなんとなくではあるのだが、翼は信号機が赤で停車した瞬間、そちらのほうからギラギラするような敵意に似た感情が漂ってくる気がした。そこでF1よろしく、信号の停止線をスタートラインとするように、シトロエンとランボルギーニの競争がはじまることになったのである。

(なんともスカした顔をした嫌な野郎だな。気に入らねえ!!)

まだ一度も会話すらしたことのない間柄ながら、翼はランボルギーニのほうでも自分にまったく同じ感情を抱いているらしいと直観していた。そこで、丘の上にある海を見渡せる病院まで、坂道を競争して走るということになる。

最初の内は、朝のラッシュが邪魔したせいもあり、勝負はそうした運により翼のほうが若干優位だったのだが――車通りに余裕のある坂道に差しかかってからは、ランボルギーニの圧勝だった。

(ちっくしょう!!勤務初日からまったくついてねえな)

翼がこんなつまらないことで不機嫌になったことには、それなりに理由がある。つまり、勝負などといってもそれは、ちょっとした妄想上のことであり、ランボルギーニに乗ったサングラス男は、そのうち隣の車線を離れて曲がるなりなんなりするだろうと予想していたのだ。

ところが、ダブルのダークスーツを着た男は、病院の職員専用の駐車場まで坂道を上がっていき――どこか勝ち誇ったような顔をしてから、そこを立ち去っていたのである。

(あ~あ、嫌だ嫌だ。あの気障ったらしい横顔からして、絶対ろくなもんじゃねえ、あの男。身なりからすると医者っぽいが、どうせ耳鼻咽喉科かどっかの鼻持ちならない科の野郎なんだろうな。自分のふんぷんたるクサい匂いにも気づかないだなんて、まったく頭がどうかしてるよ)

年の頃はおそらく、三十代前半くらいだろう。翼は男が通っていった道をなぞるように歩きながら、そこにまだランボルギーニ野郎の気取ったコロンの香りが残っているのに気づき、鼻頭を摘んで歩くことになった。

職員専用の玄関で靴を履き替え、人気のない廊下を突き当たりまでいくと、普段あまり患者が使うことのないエレベーターが一基ある。そこから六階の医局で下りると、部長室と呼ばれる部屋が十二室ほど並ぶ通路に出る。翼は薄暗いその廊下を歩き、手術室を右手に見ながら、次のT字路を右に曲がった。左にいくとそこが医局であり、またさらにそこを真っ直ぐ歩いていくと、左手に事務室、その先に事務長室がある。

医局のほうは静かだったが、それは出勤初日ということもあって翼が早く到着したせいでもあったろう。時刻は七時五十分。これからこの近辺は人の出入りが頻繁になり、再び水を打ったようにシーンとしたあと――昼頃からまた賑やかになってくるという、そうしたサイクルが翼には目に見えるような気がした。

翼が誰もいない食堂をちらと覗きこみ、もうひとつの部長室がずらりと並ぶ通路、そちらへ向かおうとしていると、若い女医と肩と肩がぶつかりそうになった。というのも、彼女が食堂の隣にある扉から、勢いよく飛び出してきたせいである。

「あら、ごめんなさい」

女はそうあやまるのと同時に、翼の顔を見て暫く静止していた。まるで知っている顔を見たとでも言いたげだったが、翼のほうでは特に気に留めるでもなく、先を急ぐのみである。

(やれやれ、困ったもんだ。胸ぐりが大きく開いたヒラヒラのブラウスに、膝上十センチのミニスカート。その上にぞんざいに白衣を羽織っているとはね。どこの科の女だ、あれ。俺はあんな女とは絶対関わりにならんぞ)

おそらく、要あたりにはこうした翼の倫理感覚というのは理解できないものがあったろう。プールや海などの水辺では、「結構けっこう」などと呟きながら、ギャルたちの水着姿をしっかり眺めているというのに――事が病院内ということになると、むしろ翼はそうした女医や看護師たちに軽蔑の眼差しすら送るのであった。

(まったく、神聖な職場をあんな格好でうろつきまわるなんぞ、俺があの女の上司なら、「何を考えている!」とでも言って、一喝してやるところなんだがな)

だがおそらく、他の同僚医師たちも「目の保養になっていいじゃないですか」くらいの駄目な連中ばかりなのだろう……翼がそんなことを思いながら、自分のテリトリーに辿り着いた時、意外にも鍵を開ける前にドアはすでに開いていた。

「おやまあ、随分お早いご出勤じゃないですか、茅野先生。机の上のヴィーナスこと子リスちゃんの手作り弁当が眩しいですね。もしかしてそれって俺に対する嫌味か当てこすりですか?売店でカップラーメンでも買ってすするしか能のない男に対する」

「やれやれ。まったく朝っぱらからよく舌の動く男だ」

どっしりとしたマホガニーの机の前で、腕組みをしながらテレビを見ていた茅野医師は、リモコンでスイッチを切った。

「あれ?どしたんですか、そのサイドボードの上の新品のテレビ。もしかして、医薬品会社のリベートとか?」

「そんなわけがあるか。このテレビはな、おまえに対するまあ就職祝いみたいなもんだ。もちろん、テレビなんぞ見てる暇はないだろうが、昼休みとか、ちょっとした空き時間に気分転換に見るのにいいかと思ってな」

「そうっスねえ。ありがたくいただいときやす、大将。時にクマ五郎は何ゆえに今日、こんなに早くご出勤なさったんですか?十分でも長くリスはクマ公と一緒にいたいのって、ヴィーナスが今日に限って言わなかったとか?」

「おまえ、俺が妻のことをヴィーナスなんて呼んでるとか、病棟で言いふらすのは絶対やめろよ」

茅野医師の目はかなりのところ本気だった。無論、翼にしてもそんなくだらぬ噂を外来や病棟、ましてや医局で垂れ流す気は毛頭ない。せいぜいのところを言って、茅野医師のたくましい腕を見ていると、マウンテンゴリラでも即殺できそうとか、そんな軽口を叩く程度のことだろう。

「わーってますよ。なんスか、御大。もしかしてそんなちみっちゃいことが気になって、いつもより早く出勤したんスか?」

「いや、違うさ。毎週月曜日にはちょうど医局の真上――七階にある講堂で、五分か十分、院長が有難い小話をすることになってる。たとえば、最近世間でこういう医療ミスが問題になったが、みなさんもそのあたりの危機管理についてはしっかりと……とか、そんなような話だな。で、時々新しい職員がやって来た場合には、その日にもよるが院長の小話は抜きで職員を紹介することになってる。で、おまえも今日その場に立つわけだ」

「めんどくさっ!!なんて言っちゃいけないんでしょうが、自己紹介の挨拶なんて俺、何言えばいいかなあ」

「ははは。心配しなくていい。今日挨拶するのは、医師がおまえを含めてふたりに、看護師が三人だそうだ。看護師たちは別としても、おまえの他にもうひとりいる先生のほうはな、ハーバードで脳外科を学んだ極めて優秀な先生だそうだ。おそらく、注目度が高いのはそっちだろうから、おまえはただ『ここに来る以前は医大付属病院で五年ほど救急救命医をしておりました』とでも言って、控え目に挨拶すればいい」

「ふう~ん。なーんだ、そっか。ようするに緊張するだけ損ってことだよな。ところで御大、毎週月曜は必ず講堂に職員が集まるんだとしたら――これからも月曜のみ朝はこんくらいの時間に来いってことっスか?」

「どうかな」

ぎしりと椅子をしならせて立ち上がると、翼の用意が整ったのを見計らい、茅野もまた白衣に腕を通した。ちらっと時計に目をやると八時二分前である。

「ここの総合病院では大学病院などと違って、序列についてはさほどうるさくないんだ。だから、院長先生の朝のご挨拶を拝聴するために、月曜の朝は何がなんでも早起きを……とか、そこまでのことを考える必要はない。当然そんなくだらんことが出世に響くはずもなく、あるとしたらまあ、エレベーターの中でふと院長に会い、自分が月曜にした話についてどう思うか――などと問われ、若干気まずい思いをするといったところだな。そんな「もしも」の場合に備えて、出来れば出席したほうがいいかもな、といった程度のことだと思っておけばいい」

「そんなもんスか」

翼は茅野の言うなりになるように、彼の後ろへつき従い、階段をのぼり七階へ上がった。茅野が言ったこととは裏腹に、広い講堂にはざっと見て三百人ほどの職員が集まっていただろうか。制服の違いで、相手が医師なのか看護師なのか、それとも放射線技師なのかといった区別はつくものの、それが何科に所属にしている人物なのかまでは、当然今の翼にはわかりようもない。

凝った模様の重厚な絨毯の上を、茅野医師に続いて翼が歩いていくと、演壇の脇のほうで初老の事務長がしきりと手招きする姿が見えた。どうやら挨拶のためにこっちへ来いということらしい。

「ま、緊張せずに軽い気持ちでがんばれ」

そう言って茅野は、ぽんと翼の肩を叩いて送りだした。そして茅野が仁王立ちするように、不動の姿勢で腕を組んでいると、その隣に中年の眼鏡をかけた看護師がやって来る。

「あの先生ですか、茅野先生が院長に紹介した先生って……」

「そうだよ」

外科外来と病棟の主任、永井あけみが分厚いレンズの底からこちらを意味ありげに覗きこんでも、茅野は彼女の無言の問いに答えようとはしない。

無論、茅野にしても永井が何を言いたいのかはよくわかっていた。その眼差しが(あんな軽そうな先生、本当に大丈夫なんですか?)と問い質したいだろうことも。

(ま、あいつは鍾乳石と同じで、その良さがわかるには極めて時間がかかるという、ある意味気の毒な男でもあるんだよな)

茅野はそんなことを思いながら、ヘルメスの杖を模したK病院のシンボルマークが背後にかかる、壇上を見上げた。どうやら今日は院長の挨拶は抜きにしたらしく、事務長がマイクに向かって二度ほど咳き込んだのち、「今日は新しい職員の方々をご紹介致します」という、朗々たる声が響き渡ってきた。

「それでは、前田さんから順に、どうぞ」

前田、と呼ばれた看護師は、蜜色に艷光りする講壇の前まで出てくると、マイクに向かって会釈したのち、自分のこれまでの経歴やこれからの抱負などを手短に話し、すぐ後ろへ下がった。パチパチといういかにもお義理的な拍手が起きると、次の二名の看護師は、より簡潔に凝縮した形で自己紹介し、最後はともに「よろしくお願いします」と頭を下げて終了。

さて、くだんのハーバード帰りの脳外科医といえば――自分の出身大学や専門としている脳外科学のことを長々と語っただけでなく、自分の論文が学会でいかに高い評価を得たかということを、朗々と聴衆に語って聞かせていた。無論、それが悪いということは一向なかったであろうし、むしろアメリカではそのくらいの<自慢>が自己PRとして功を奏することであったに違いない。

だが翼はその五分ほどの間に眠気が差し、パチパチという拍手の音でハッとし、マイクの前に立った時には言葉が何も出て来なかった。

「え~っと、まあ不届き者ですが、よろしくお願いします」

講堂内のほんの一部でどっと笑いが巻き起こったが、翼としてはその意味がよくわからず、首をひねりながら壇上を下りるということになった。

高畑院長と笹森副院長の目の前を通りかかるが、彼らは翼になどまったく目もくれず、ハーバード帰りの脳外科医、雁夜潤一郎のことばかり、ちやほやするように声をかけている。

(やれやれ。なんとも感じが悪いが、まあどうでもいっか)

月曜恒例の朝礼が終了すると、講堂に集まった院内関係者らは、全員が一筋の波のようになって廊下へ流れ出ていった。そしてある者は階段を早足で駆けていき、また別の集団の群れは廊下を走ってエレベーターホールまでなだれこんでいくといった具合だった。

時刻は八時二十二分――病棟の看護師たちは朝の申し送りのために、また外来の看護師たちはこれからはじまる戦争に備え、一分でも時を無駄に出来ないと感じているように、なんとも慌ただしげだった。

「まったく、おまえにしては上出来な挨拶だったな」

髪の毛をぐしゃぐしゃと撫でられ、翼としてはキューティクルな御髪を故意に乱されて、若干不機嫌な顔つきになる。

「しょーがないっスよ。大体あんなハーバード野郎と同じ土俵にこの俺が立ってどうするんスか。でも俺が思うに、あんなご立派な経歴をお持ちなら、こんな地方病院になんてどうしてやってきたのかなって思うんですけどね。そのあたり、どうなのかなあ、なんて」

「なんだ。おまえでも男に嫉妬することなんかあるのか?」

エレベーターにあまりに大勢人が群がっていたので、茅野と翼は自然回れ右をし、六階分の階段を放課後の陸上部よろしく、一気に駆け下りることになる。

「違いますって。第一俺、唯一身長では奴さんに勝ってますから。経歴ではいくら逆立ちしても俺は奴に勝てません。でも、身長では軽く十センチ以上勝ってますよ」

「やれやれ。雁夜先生の靴箱の前に、嫌がらせとしてシークレットブーツを置いたりするのはやめろよ。向こうは脳外が専門で、基本的にうちの第二外科とはそれほど接点はないからな。つかず離れず、ほど良い距離で大人のおつきあいを心がけろ。わかったな?」

「はあーい」

どこか緩慢な動作で最後の数段を下り、翼は茅野のあとに付き従った。一階の、意外にもあまり目立たぬ一角にある外科外来へ辿り着くと、実際に診療のはじまる三分ほどの間に、翼は外来スタッフに紹介されていた。

「新しく赴任した結城翼です。よろしくお願いします」と、翼が棒読み口調で話すと、先ほど講堂で上がったのと同じ種類の笑い声が上がる。

「不届き者の結城先生ですね。わたしたちのほうこそ、どうぞよろしく」

そうした科白はおそらく、本来なら主任の永井がすべきものだったに違いない。だが彼女――主任補佐の瑞島藍子は外科病棟の中心人物といっていい人物で、そうした発言をするだけの十分な権威が備わっていた。

時間がないせいもあり、結城は茅野より、高畑医師を手短に紹介されると、すぐに第三診察室へ入ることになった。

永井主任は、瑞島が自分に代わって出過ぎた真似を、などと思う器の小さい人物ではなかったが、それでも若い看護師たちがどこか浮ついている雰囲気を感じとり、あえて自分が結城医師につくことにした。ホワイトボードには、第三診察室、横尾美鈴と書かれていたので、彼女はその突然の変更に反抗心を覚えたようだったが、不満を口にすることなく永井の決定に黙って従った。

永井の鋭い観察眼によれば、とりあえずこの結城翼という医師は、救急救命医をしていた経験もあってか、なかなか「出来るようだ」とはすぐに判断がついた。実際の診療とは直接関係ないにしても、まずパソコンのキィボード操作が異様に早い。それと患者の話を聞き、診断をつけるまでの速さと処置の手早さ・的確さを加えると、手術室でもおそらくスピードといった点では郡を抜いているのではなかろうかと永井は見てとっていた。

(ただし、惜しむらくは……)

永井は、鼠径ヘルニアの患者が、どこか不満足そうな顔をしながら診察室を出ていく姿を見送り、内心で溜息をつく。

翼は診察後、どこか機械的に病状の説明をし、「手術で良くなりますよ」という明るい情報を相手に伝えはしたものの、患者のもっと愚痴を聞いてほしい光線については、一切無視していた。というのも翼の考えによれば、自分にとって間違いのない診断が一度ついた以上、それ以上の外来診察室における長話は無用だったからである。また、患者が実際に入院した際には、時間をかけて詳しい手術の説明をするため、この場では入院手続きを取ることのみが重要だったせいもある。

(患者とのコミュケーション能力が不足してるっていうことね。救急病棟みたいな場所では、多少患者が不満顔でも、それよりスピードが優先されるようなところがある。たぶん茅野先生が彼を自分の元に呼んだのも、そのあたりに理由があるんでしょうけれど……まあ、わたしもそう思って長い目で見守っていくしかないわね)

まるで機械に対するかのように処方箋を突きだされ、永井は(やれやれ)といった心持ちになる。おそらく彼は相手が二十代後半の横尾や瑞島といった若い看護師が相手であれ、まったく同じ態度をとったことだろう。

(まあ、そういう意味では手が早いってわけじゃないところが、彼のいいところなのかもしれないけど)

――この日の昼休み、永井は外科病棟の看護師たちと食堂で食事しながら、彼女たちが結城医師に対し、「絶対ジャニーズ系ですよねえ」とか「彼女いるのかしら?」、「あれでいなきゃおかしいでしょーよ!」などと話すのを、適当に聞き流しながら箸を口許に運んでいた。

ただし、自分のほうに「永井主任はどう思います?」などと話を振られても、曖昧に誤魔化しておいた。永井はこうした特定の人物を評する場面で、本音を洩らしたことはほとんどない。

「そうね。最初は浮ついた感じのする、大丈夫かしらって心配になる先生だったけど――茅野先生の薫陶を受けただけであって、腕のほうはそれなりに確かなようよ」

だが、永井の実際の本音のほうはこうであった。『まだまだ随分とお勉強しなきゃいけないことの多いお坊ちゃんのようだけど、茅野先生の頼みとあっては、人間としても結城先生のことを気長に育てていかなくてはいけないようね』……そんなことを思いつつ、永井は五階にある外科病棟へ上がると、自分の上司である高橋志津香のいる、看護師長室まで廊下を歩いていった。

周囲の人間がみなそう噂しているとおり、もし外科の師長である高橋志津香が次の総看護師長に選任された場合――いずれそこは、永井自身が座ることになるであろう椅子のある場所だった。

>>続く……。

あの、繰り返しになりますが、この小説は「医学的知識のない人」が書いてるものなので、その部分に関して「何もかもこのとおり」みたいには絶対思わないでくださいね、なんて思います(^^;)

きのう密林さんから本が届いたので、そこからはじめて、順番にそうしたものを読んでいく予定ではあるんですけど――とりあえず今読んでるのが『がん・生と死の謎に挑む』(立花隆さん著・NHKスペシャル取材班/文藝春秋)という本だったり。

番組自体を見たのは相当前のことですけど、その内容を見て衝撃を受けた方はとても多かったんじゃないかなって思います。お医者さんに「先生。そもそもがんってなんなんでしょう?」って聞いたとしても、その場で短く明瞭に答えられるほど、<がん>というものは実はよくわかっていない存在なのだ、という点が特に。

今回の↓の内容の中には、がんがどうこうといった文章はないんですけど、このお話はなんていうか、翼が医師として、人間として少しばかり成長する物語……といった部分があるので、そのきっかけをくれるのがあとに出てくる緩和ケア病棟の先生ということになります。

なんていうかまあ、わたし自身昔からホスピスケアということにすごく興味があって、色々調べてた時期があるんですよね。

んで、その頃に『病院で死ぬということ』、『医者が癌にかかったとき』とか、あとは柳田邦男先生のガンについて書かれた本などを色々読んだりしてました。

まあ、興味を持ったきっかけは、脳外で看護助手をしたことがきっかけかもしれません。

なんというか、首から下が動かないとか、寝たきりになって数年とか、意識不明状態とか、あるいは植物状態……一番症状の軽い患者さんで、半身麻痺といった病棟だったので、ガンになって闘病生活を送るのと、そうした状況とどっちがいいか、みたいに看護師さんと話していたことがあって。

ガンの闘病記的なものを読んだり、またガンを摘出する際の手術の方法といった本を今見たりしてるんですけど――結論としてはまあ、「どっちも嫌だな

」って思います(苦笑)

」って思います(苦笑)それでも、脳梗塞になってそのまま意識不明の状態で十何年も病院で過ごすよりは、痛みがあっても<自分>がわかる状況、<自分>というものが一応はわかって保てる状況のほうがいいっていう意見のほうが、若干多かったかもしれません(ちなみに、軽い冗談で話してたことなので、真面目な論議とかではないです^^;)

K病院についてはモデルになった建物があって、そこの病院が十三階建てだったから十三階建て、また医局内の構造については、また別の病院がモデルになってます。こっちについてはあんまり似た作りにしちゃったので、軽くまずかったかなって思わなくもなかったり

どうでもいいようなことですけど、そこの医局の部長室から五十万円盗まれたっていうのが実話の部分に当たります(^^;)

それで、その時に掃除のおばさんのひとりが辞めさせられたんですけど、もしその人が犯人じゃなかったらって思ったというか。。。

なんていうか、結局その盗難犯は一体誰だったのかっていう妄想を膨らませていった時に、それが殺人事件にまで発展したのが、今回書いたお話のきっかけ☆みたいなところがあるかもしれません。

なんにしても、細かい事実がちょっとずつ積み上がっていくっていう感じのお話なので、犯人はあいつかこいつかと、読みながら推理していただけたとしたら嬉しいですm(_ _)m

それではまた~!!

手負いの獣-2-

九月中旬の、爽やかに晴れた月曜の朝、翼は『ルパンⅢ世』の峰不二子が「ねえ、ルパン。起きて」と艶かしく囁く声でを目を覚まし、一日の業務を開始していた(ちなみに目覚まし時計の声である)。

要は一泊だけして、前日の日曜の夜に東京の自宅のほうへ戻っている。院長や事務長などと病院で話し合いをするのは今週の木曜の予定なので、その時には翼の携帯のほうに連絡をくれるという。

「じゃあまあ、がんばれよな」

と、無責任に明るく笑って、翼の唯一にして最高の友は彼の部屋をあとにしていた。まるで古女房よろしく、単身赴任の夫の引越し作業を完了させたあとで。

「さあてっと。今日からまた、いっちょがんばりやすかね」

朝はなんにしてもとにかく、コーヒーを飲まないことには、翼の頭のアンテナは働かない。そしてトーストを焼き、マーガリンを塗りたくったものを齧り、あとはマカロニグラタンやチーズといった、冷蔵庫にあるものを適当に摘むと、身仕度してから部屋を出ることになる。

この間、約三十分ほどだったが、翼がその気になれば、この時間はもっと短縮することが可能できる。最悪の場合は、必要最低限の着替えだけして、何も食べずに車へ乗りこむということが、救急病棟時代と同じく、これからもきっとあるに違いない。

寝坊した場合は寝坊した場合で、意外にそれはそれで簡単だったりもする。何故といえば、医局の自分の部屋までいってから、洗面台の前で髪に櫛を通したり、軽くヒゲを剃ったりすればいいのだから。

翼はそうした不測の事態と、これから夜勤することの前備えとして、すでにナイキのスポーツバッグの中に、シェーバー等を用意して入れてあった。また、他の細々した足りない生活用品については、気づいた時に適宜買い足すか、同室者の親切なクマのものを一時的に借りれば良いと考えていた。

茅野正(せい)こと、クマちゃん先生――彼は、翼が以前勤務していた救急病棟で、<仏の及川>と呼ばれる医師と並び、翼が唯一尊敬する先輩医師であった。茅野正という名前のどこにも熊の字は見当たらないが、彼は背が高く横幅ががっしりした上、少し小太りでもあったため、容姿がまさしくクマそっくりなのである。ゆえにそのような呼称によって、患者からも看護師たちからも慕われていたのであった。

ちなみに、これは余談だが、茅野医師のあとを継いで部長となった及川医師は、普段は開いているのか開いていないのかわからないくらい目の細い男で、緊急事態や手術時のみ、その細い目が最大限に開くことから、<仏の及川>などと呼ばれているのだった。

翼にしても、救急病棟を辞めた時には、自分に救命医療のイロハを教えてくれたクマ五郎のことを頼ろうなどという気持ちは、さらさらなかったと言っていい。もちろん翼は懐が深く、男としても人間としても器の大きい茅野医師を尊敬し、好いてもいたが――だからこそむしろ、そうした縁故に頼ることに抵抗を感じていたのである。

けれども、翼が南沢湖音楽フェスティバルから帰ってきた数日後、茅野医師から電話があり、「これからどうするつもりなのか」と訊かれたのであった。その時翼は、救急医療の忙しさにかまけるあまり、中途半端に放置していた論文を執筆していたのだが、茅野医師の声を聴いた途端、急激に医療現場が恋しいような思いに駆られたのだった。

その後、ふたりは一時間ほど色々なことを話し、「まあ、気が向いたらうちにこい。普通の人間におまえのお守りは無理だろうが、幸いクマ五郎のほうでは最近、普通の暮らしに退屈してるところだから」、「奥さんのヴィーナスはどうしたんですか?茅野さんにとっての輝くヴィーナス、子リスちゃんは?」、「ははは。家庭円満で幸せであればこそ、おまえみたいな奇人を受け容れる余地が、俺にはあるのさ」……何かそうした話し運びにより、最終的に翼は茅野外科部長の紹介により、その週のうちにK病院の面接を受けにいくということになった。

面接、などといっても、翼はその時、K病院の院長や副院長、また事務長を相手に、世間話を四十分ほどして帰ってきたという、たったそれだけのことではあったのだが。

「まったく、あのクマ五郎ときたら、奥さんの名前がいくら美奈子だからってヴィーナスなんて呼ぶのは、当て字にもほどってもんがあるよな。あとは『僕の可愛い子リスちゃん』か。確かにあの奥さん、背が低くてどっかリスっぽい顔をしてるにしても……」

翼がそんなふうに運転席でブツブツ呟いていると、すぐ隣の車線に青いランボルギーニに乗った男が現れた。あくまでもなんとなくではあるのだが、翼は信号機が赤で停車した瞬間、そちらのほうからギラギラするような敵意に似た感情が漂ってくる気がした。そこでF1よろしく、信号の停止線をスタートラインとするように、シトロエンとランボルギーニの競争がはじまることになったのである。

(なんともスカした顔をした嫌な野郎だな。気に入らねえ!!)

まだ一度も会話すらしたことのない間柄ながら、翼はランボルギーニのほうでも自分にまったく同じ感情を抱いているらしいと直観していた。そこで、丘の上にある海を見渡せる病院まで、坂道を競争して走るということになる。

最初の内は、朝のラッシュが邪魔したせいもあり、勝負はそうした運により翼のほうが若干優位だったのだが――車通りに余裕のある坂道に差しかかってからは、ランボルギーニの圧勝だった。

(ちっくしょう!!勤務初日からまったくついてねえな)

翼がこんなつまらないことで不機嫌になったことには、それなりに理由がある。つまり、勝負などといってもそれは、ちょっとした妄想上のことであり、ランボルギーニに乗ったサングラス男は、そのうち隣の車線を離れて曲がるなりなんなりするだろうと予想していたのだ。

ところが、ダブルのダークスーツを着た男は、病院の職員専用の駐車場まで坂道を上がっていき――どこか勝ち誇ったような顔をしてから、そこを立ち去っていたのである。

(あ~あ、嫌だ嫌だ。あの気障ったらしい横顔からして、絶対ろくなもんじゃねえ、あの男。身なりからすると医者っぽいが、どうせ耳鼻咽喉科かどっかの鼻持ちならない科の野郎なんだろうな。自分のふんぷんたるクサい匂いにも気づかないだなんて、まったく頭がどうかしてるよ)

年の頃はおそらく、三十代前半くらいだろう。翼は男が通っていった道をなぞるように歩きながら、そこにまだランボルギーニ野郎の気取ったコロンの香りが残っているのに気づき、鼻頭を摘んで歩くことになった。

職員専用の玄関で靴を履き替え、人気のない廊下を突き当たりまでいくと、普段あまり患者が使うことのないエレベーターが一基ある。そこから六階の医局で下りると、部長室と呼ばれる部屋が十二室ほど並ぶ通路に出る。翼は薄暗いその廊下を歩き、手術室を右手に見ながら、次のT字路を右に曲がった。左にいくとそこが医局であり、またさらにそこを真っ直ぐ歩いていくと、左手に事務室、その先に事務長室がある。

医局のほうは静かだったが、それは出勤初日ということもあって翼が早く到着したせいでもあったろう。時刻は七時五十分。これからこの近辺は人の出入りが頻繁になり、再び水を打ったようにシーンとしたあと――昼頃からまた賑やかになってくるという、そうしたサイクルが翼には目に見えるような気がした。

翼が誰もいない食堂をちらと覗きこみ、もうひとつの部長室がずらりと並ぶ通路、そちらへ向かおうとしていると、若い女医と肩と肩がぶつかりそうになった。というのも、彼女が食堂の隣にある扉から、勢いよく飛び出してきたせいである。

「あら、ごめんなさい」

女はそうあやまるのと同時に、翼の顔を見て暫く静止していた。まるで知っている顔を見たとでも言いたげだったが、翼のほうでは特に気に留めるでもなく、先を急ぐのみである。

(やれやれ、困ったもんだ。胸ぐりが大きく開いたヒラヒラのブラウスに、膝上十センチのミニスカート。その上にぞんざいに白衣を羽織っているとはね。どこの科の女だ、あれ。俺はあんな女とは絶対関わりにならんぞ)

おそらく、要あたりにはこうした翼の倫理感覚というのは理解できないものがあったろう。プールや海などの水辺では、「結構けっこう」などと呟きながら、ギャルたちの水着姿をしっかり眺めているというのに――事が病院内ということになると、むしろ翼はそうした女医や看護師たちに軽蔑の眼差しすら送るのであった。

(まったく、神聖な職場をあんな格好でうろつきまわるなんぞ、俺があの女の上司なら、「何を考えている!」とでも言って、一喝してやるところなんだがな)

だがおそらく、他の同僚医師たちも「目の保養になっていいじゃないですか」くらいの駄目な連中ばかりなのだろう……翼がそんなことを思いながら、自分のテリトリーに辿り着いた時、意外にも鍵を開ける前にドアはすでに開いていた。

「おやまあ、随分お早いご出勤じゃないですか、茅野先生。机の上のヴィーナスこと子リスちゃんの手作り弁当が眩しいですね。もしかしてそれって俺に対する嫌味か当てこすりですか?売店でカップラーメンでも買ってすするしか能のない男に対する」

「やれやれ。まったく朝っぱらからよく舌の動く男だ」

どっしりとしたマホガニーの机の前で、腕組みをしながらテレビを見ていた茅野医師は、リモコンでスイッチを切った。

「あれ?どしたんですか、そのサイドボードの上の新品のテレビ。もしかして、医薬品会社のリベートとか?」

「そんなわけがあるか。このテレビはな、おまえに対するまあ就職祝いみたいなもんだ。もちろん、テレビなんぞ見てる暇はないだろうが、昼休みとか、ちょっとした空き時間に気分転換に見るのにいいかと思ってな」

「そうっスねえ。ありがたくいただいときやす、大将。時にクマ五郎は何ゆえに今日、こんなに早くご出勤なさったんですか?十分でも長くリスはクマ公と一緒にいたいのって、ヴィーナスが今日に限って言わなかったとか?」

「おまえ、俺が妻のことをヴィーナスなんて呼んでるとか、病棟で言いふらすのは絶対やめろよ」

茅野医師の目はかなりのところ本気だった。無論、翼にしてもそんなくだらぬ噂を外来や病棟、ましてや医局で垂れ流す気は毛頭ない。せいぜいのところを言って、茅野医師のたくましい腕を見ていると、マウンテンゴリラでも即殺できそうとか、そんな軽口を叩く程度のことだろう。

「わーってますよ。なんスか、御大。もしかしてそんなちみっちゃいことが気になって、いつもより早く出勤したんスか?」

「いや、違うさ。毎週月曜日にはちょうど医局の真上――七階にある講堂で、五分か十分、院長が有難い小話をすることになってる。たとえば、最近世間でこういう医療ミスが問題になったが、みなさんもそのあたりの危機管理についてはしっかりと……とか、そんなような話だな。で、時々新しい職員がやって来た場合には、その日にもよるが院長の小話は抜きで職員を紹介することになってる。で、おまえも今日その場に立つわけだ」

「めんどくさっ!!なんて言っちゃいけないんでしょうが、自己紹介の挨拶なんて俺、何言えばいいかなあ」

「ははは。心配しなくていい。今日挨拶するのは、医師がおまえを含めてふたりに、看護師が三人だそうだ。看護師たちは別としても、おまえの他にもうひとりいる先生のほうはな、ハーバードで脳外科を学んだ極めて優秀な先生だそうだ。おそらく、注目度が高いのはそっちだろうから、おまえはただ『ここに来る以前は医大付属病院で五年ほど救急救命医をしておりました』とでも言って、控え目に挨拶すればいい」

「ふう~ん。なーんだ、そっか。ようするに緊張するだけ損ってことだよな。ところで御大、毎週月曜は必ず講堂に職員が集まるんだとしたら――これからも月曜のみ朝はこんくらいの時間に来いってことっスか?」

「どうかな」

ぎしりと椅子をしならせて立ち上がると、翼の用意が整ったのを見計らい、茅野もまた白衣に腕を通した。ちらっと時計に目をやると八時二分前である。

「ここの総合病院では大学病院などと違って、序列についてはさほどうるさくないんだ。だから、院長先生の朝のご挨拶を拝聴するために、月曜の朝は何がなんでも早起きを……とか、そこまでのことを考える必要はない。当然そんなくだらんことが出世に響くはずもなく、あるとしたらまあ、エレベーターの中でふと院長に会い、自分が月曜にした話についてどう思うか――などと問われ、若干気まずい思いをするといったところだな。そんな「もしも」の場合に備えて、出来れば出席したほうがいいかもな、といった程度のことだと思っておけばいい」

「そんなもんスか」

翼は茅野の言うなりになるように、彼の後ろへつき従い、階段をのぼり七階へ上がった。茅野が言ったこととは裏腹に、広い講堂にはざっと見て三百人ほどの職員が集まっていただろうか。制服の違いで、相手が医師なのか看護師なのか、それとも放射線技師なのかといった区別はつくものの、それが何科に所属にしている人物なのかまでは、当然今の翼にはわかりようもない。

凝った模様の重厚な絨毯の上を、茅野医師に続いて翼が歩いていくと、演壇の脇のほうで初老の事務長がしきりと手招きする姿が見えた。どうやら挨拶のためにこっちへ来いということらしい。

「ま、緊張せずに軽い気持ちでがんばれ」

そう言って茅野は、ぽんと翼の肩を叩いて送りだした。そして茅野が仁王立ちするように、不動の姿勢で腕を組んでいると、その隣に中年の眼鏡をかけた看護師がやって来る。

「あの先生ですか、茅野先生が院長に紹介した先生って……」

「そうだよ」

外科外来と病棟の主任、永井あけみが分厚いレンズの底からこちらを意味ありげに覗きこんでも、茅野は彼女の無言の問いに答えようとはしない。

無論、茅野にしても永井が何を言いたいのかはよくわかっていた。その眼差しが(あんな軽そうな先生、本当に大丈夫なんですか?)と問い質したいだろうことも。

(ま、あいつは鍾乳石と同じで、その良さがわかるには極めて時間がかかるという、ある意味気の毒な男でもあるんだよな)

茅野はそんなことを思いながら、ヘルメスの杖を模したK病院のシンボルマークが背後にかかる、壇上を見上げた。どうやら今日は院長の挨拶は抜きにしたらしく、事務長がマイクに向かって二度ほど咳き込んだのち、「今日は新しい職員の方々をご紹介致します」という、朗々たる声が響き渡ってきた。

「それでは、前田さんから順に、どうぞ」

前田、と呼ばれた看護師は、蜜色に艷光りする講壇の前まで出てくると、マイクに向かって会釈したのち、自分のこれまでの経歴やこれからの抱負などを手短に話し、すぐ後ろへ下がった。パチパチといういかにもお義理的な拍手が起きると、次の二名の看護師は、より簡潔に凝縮した形で自己紹介し、最後はともに「よろしくお願いします」と頭を下げて終了。

さて、くだんのハーバード帰りの脳外科医といえば――自分の出身大学や専門としている脳外科学のことを長々と語っただけでなく、自分の論文が学会でいかに高い評価を得たかということを、朗々と聴衆に語って聞かせていた。無論、それが悪いということは一向なかったであろうし、むしろアメリカではそのくらいの<自慢>が自己PRとして功を奏することであったに違いない。

だが翼はその五分ほどの間に眠気が差し、パチパチという拍手の音でハッとし、マイクの前に立った時には言葉が何も出て来なかった。

「え~っと、まあ不届き者ですが、よろしくお願いします」

講堂内のほんの一部でどっと笑いが巻き起こったが、翼としてはその意味がよくわからず、首をひねりながら壇上を下りるということになった。

高畑院長と笹森副院長の目の前を通りかかるが、彼らは翼になどまったく目もくれず、ハーバード帰りの脳外科医、雁夜潤一郎のことばかり、ちやほやするように声をかけている。

(やれやれ。なんとも感じが悪いが、まあどうでもいっか)

月曜恒例の朝礼が終了すると、講堂に集まった院内関係者らは、全員が一筋の波のようになって廊下へ流れ出ていった。そしてある者は階段を早足で駆けていき、また別の集団の群れは廊下を走ってエレベーターホールまでなだれこんでいくといった具合だった。

時刻は八時二十二分――病棟の看護師たちは朝の申し送りのために、また外来の看護師たちはこれからはじまる戦争に備え、一分でも時を無駄に出来ないと感じているように、なんとも慌ただしげだった。

「まったく、おまえにしては上出来な挨拶だったな」

髪の毛をぐしゃぐしゃと撫でられ、翼としてはキューティクルな御髪を故意に乱されて、若干不機嫌な顔つきになる。

「しょーがないっスよ。大体あんなハーバード野郎と同じ土俵にこの俺が立ってどうするんスか。でも俺が思うに、あんなご立派な経歴をお持ちなら、こんな地方病院になんてどうしてやってきたのかなって思うんですけどね。そのあたり、どうなのかなあ、なんて」

「なんだ。おまえでも男に嫉妬することなんかあるのか?」

エレベーターにあまりに大勢人が群がっていたので、茅野と翼は自然回れ右をし、六階分の階段を放課後の陸上部よろしく、一気に駆け下りることになる。

「違いますって。第一俺、唯一身長では奴さんに勝ってますから。経歴ではいくら逆立ちしても俺は奴に勝てません。でも、身長では軽く十センチ以上勝ってますよ」

「やれやれ。雁夜先生の靴箱の前に、嫌がらせとしてシークレットブーツを置いたりするのはやめろよ。向こうは脳外が専門で、基本的にうちの第二外科とはそれほど接点はないからな。つかず離れず、ほど良い距離で大人のおつきあいを心がけろ。わかったな?」

「はあーい」

どこか緩慢な動作で最後の数段を下り、翼は茅野のあとに付き従った。一階の、意外にもあまり目立たぬ一角にある外科外来へ辿り着くと、実際に診療のはじまる三分ほどの間に、翼は外来スタッフに紹介されていた。

「新しく赴任した結城翼です。よろしくお願いします」と、翼が棒読み口調で話すと、先ほど講堂で上がったのと同じ種類の笑い声が上がる。

「不届き者の結城先生ですね。わたしたちのほうこそ、どうぞよろしく」

そうした科白はおそらく、本来なら主任の永井がすべきものだったに違いない。だが彼女――主任補佐の瑞島藍子は外科病棟の中心人物といっていい人物で、そうした発言をするだけの十分な権威が備わっていた。

時間がないせいもあり、結城は茅野より、高畑医師を手短に紹介されると、すぐに第三診察室へ入ることになった。

永井主任は、瑞島が自分に代わって出過ぎた真似を、などと思う器の小さい人物ではなかったが、それでも若い看護師たちがどこか浮ついている雰囲気を感じとり、あえて自分が結城医師につくことにした。ホワイトボードには、第三診察室、横尾美鈴と書かれていたので、彼女はその突然の変更に反抗心を覚えたようだったが、不満を口にすることなく永井の決定に黙って従った。

永井の鋭い観察眼によれば、とりあえずこの結城翼という医師は、救急救命医をしていた経験もあってか、なかなか「出来るようだ」とはすぐに判断がついた。実際の診療とは直接関係ないにしても、まずパソコンのキィボード操作が異様に早い。それと患者の話を聞き、診断をつけるまでの速さと処置の手早さ・的確さを加えると、手術室でもおそらくスピードといった点では郡を抜いているのではなかろうかと永井は見てとっていた。

(ただし、惜しむらくは……)

永井は、鼠径ヘルニアの患者が、どこか不満足そうな顔をしながら診察室を出ていく姿を見送り、内心で溜息をつく。

翼は診察後、どこか機械的に病状の説明をし、「手術で良くなりますよ」という明るい情報を相手に伝えはしたものの、患者のもっと愚痴を聞いてほしい光線については、一切無視していた。というのも翼の考えによれば、自分にとって間違いのない診断が一度ついた以上、それ以上の外来診察室における長話は無用だったからである。また、患者が実際に入院した際には、時間をかけて詳しい手術の説明をするため、この場では入院手続きを取ることのみが重要だったせいもある。

(患者とのコミュケーション能力が不足してるっていうことね。救急病棟みたいな場所では、多少患者が不満顔でも、それよりスピードが優先されるようなところがある。たぶん茅野先生が彼を自分の元に呼んだのも、そのあたりに理由があるんでしょうけれど……まあ、わたしもそう思って長い目で見守っていくしかないわね)

まるで機械に対するかのように処方箋を突きだされ、永井は(やれやれ)といった心持ちになる。おそらく彼は相手が二十代後半の横尾や瑞島といった若い看護師が相手であれ、まったく同じ態度をとったことだろう。

(まあ、そういう意味では手が早いってわけじゃないところが、彼のいいところなのかもしれないけど)

――この日の昼休み、永井は外科病棟の看護師たちと食堂で食事しながら、彼女たちが結城医師に対し、「絶対ジャニーズ系ですよねえ」とか「彼女いるのかしら?」、「あれでいなきゃおかしいでしょーよ!」などと話すのを、適当に聞き流しながら箸を口許に運んでいた。

ただし、自分のほうに「永井主任はどう思います?」などと話を振られても、曖昧に誤魔化しておいた。永井はこうした特定の人物を評する場面で、本音を洩らしたことはほとんどない。

「そうね。最初は浮ついた感じのする、大丈夫かしらって心配になる先生だったけど――茅野先生の薫陶を受けただけであって、腕のほうはそれなりに確かなようよ」

だが、永井の実際の本音のほうはこうであった。『まだまだ随分とお勉強しなきゃいけないことの多いお坊ちゃんのようだけど、茅野先生の頼みとあっては、人間としても結城先生のことを気長に育てていかなくてはいけないようね』……そんなことを思いつつ、永井は五階にある外科病棟へ上がると、自分の上司である高橋志津香のいる、看護師長室まで廊下を歩いていった。

周囲の人間がみなそう噂しているとおり、もし外科の師長である高橋志津香が次の総看護師長に選任された場合――いずれそこは、永井自身が座ることになるであろう椅子のある場所だった。

>>続く……。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます