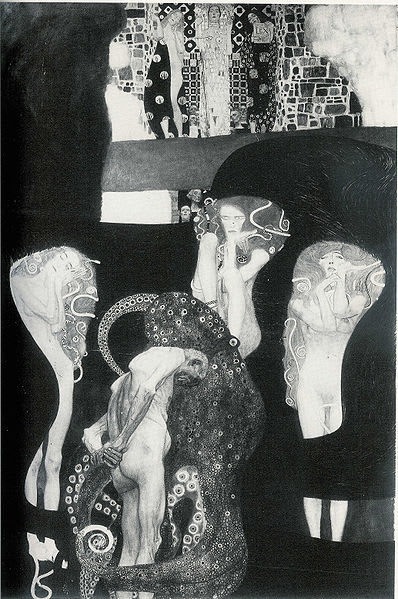

【法学】グスタフ・クリムト

今回、ちょっと長いです

登場人物的には、高畑先生と看護師の瑞島藍子が出てきたっていうところかな、なんて(^^;)

今回の章で性格のほうがよくわかるのは瑞島のほうなんですけど、彼女は書いてて書きやすいというか、すごく楽しい子でした(笑)

結構性格的にも、翼とお似合いっぽいんですけど、翼はいまだに女々しく(?)前回の失恋に執着してるっていう感じでしょうか

まあ、連載を開始した時点で、「ここまで調べるのは面倒くさいな 」という点については、適当に誤魔化して終わりにしようと思ってたので……この小説はそういうお話なんだと思ってお読みいただけると幸いです(何が幸いだか・笑)

」という点については、適当に誤魔化して終わりにしようと思ってたので……この小説はそういうお話なんだと思ってお読みいただけると幸いです(何が幸いだか・笑)

一応それなりに、ちょっとくらいは調べてなくもないといった感じなんですけど(いい加減☆)、そういう本を読んでるうちに思いだしたことが色々。。。

なので、本篇の内容とはまるで無関係なんですけど、時々そんなお話をちょっと書いてみようかなと思ったり(^^;)

前回、脳外に勤めたことがきっかけで、クリスチャンになったと書いたんですけど、その中にはたぶん<意識レベル>の問題みたいなことがあったかもしれません。

というのも、初めて夜勤をした時に、何度となくナースコールを鳴らす患者さんがいて、行って話を聞くと「とにかく助けて!」としかおっしゃらないんですよね。

他の病院はまたちょっと違うかも、なんですけど、そこの病棟はナースコールが鳴ったらまずは介護福祉士か看護助手が出るというシステムでした。というのも、トイレ介助が多いので、その場合は介護士か看護助手が対応すればいいというか。

確か六十歳くらいの女性だったと思うんですけど、とにかく「お願い!助けて!!」としかおっしゃらないんですよね。

もちろん色々、「△△さん、どう助けたらいいですか?」とか「何が怖いんですか?」といった一通りの話はするんですけど、これは看護師さんに話す以外ないと思って、そう伝えたんですけど、看護師さんにも出来ることは何もないといった状況でした。

ところがもう、ナースコールが鳴る鳴る鳴る鳴る。休憩してても鳴るし、他の仕事をしててもしょっちゅう鳴るんですよ(^^;)

看護師さんのほうでも「どうせ△△さんでしょ?」といった感じで、溜息を着くだけという感じ。

もちろん、行かないわけにもいかないので、お話を聞くと「自分の頭がおかしくなっていくのがわかる。だから助けて!!」と繰り返し訴えられる。そしてわたしとしては看護師さんに同じ話をする以外にないという。

で、わたし自身が終始一貫して感じたのが、「これは絶対に何かある」っていうことでした。

何故かというと、普通の泣き喚きとか、ヒステリーじゃないっていうことが、直感的にわかりましたから。

とはいえ、看護助手ってただの看護師さんの手伝いする人みたいなものなので、患者さんがこう言ってるとかああ言ってるって伝えるしかないんですよね

そしてその患者さんの訴えかけがあんまり激しいので、当直のお医者さんも一度来てたと思うんですけど……それで何が変わったわけでもありませんでした。

四人部屋にいた方だったので、他の患者さんの迷惑もあり、ナーステーション近くの物言わぬ患者たちの病室に移ったんですけど、「助けて、助けて!頭がおかしくなる!!」の繰り返しだったというか。

聞いてる側としても胸が痛いし、看護師さんは他にもやることたくさんあるし、その方にだけ介護を集中するわけにもいかないんですよね。

で、結果として手が空いた時にそばにいてなだめるという以外に方法がありませんでした。

まあ、夜勤の時って何もない時は割と何もなく平和なんですけど――初夜勤にして大変な日に当たってしまったように、あとになってから思いました。それと、病院って意外に怖いところじゃないかとも思ったというか。

もしわたしがその患者さんで、「助けて!!」と言ってるのに、周囲が何もしてくれないとしたら、こんなに悲しいことはないと思います。

もちろん、その時の夜勤の看護師さんはいい方で、「助けて、助けて!」と喚いている人を放っておいたとか、そういうことではなく……ただ、大切なのはその患者さんがその後、ご自身でおっしゃっていたとおりになったっていうことなんですよね。

精神病的に頭がおかしくなったっていうことではなくて、それまで意識が明瞭だったのに、突然それが不明瞭になって寝たきり状態になったというか(それまでは片麻痺、車椅子移動でした)。

そしてその時夜勤だった看護師さんとは別の、日勤の看護師さんに「ちょっと手伝って」と言われて呼ばれた時に、「△△さんはターミナルだから」と言われたんですよね。

ターミナル=この場合、もう他に手の施しようのない状態っていうことだと思うんですけど、わたしが個人的にあとから思ったのは、「本当にあの時、他にどうしようもなかったんだろうか?」ということかもしれません。

ではでは、本文のほうも長いので、このお話についてはまたにしたいと思います(^^;)

それではまた~!!

手負いの獣-4-

「……ねえ、結城先生。人の話を聞く時は、きちんと聞いたほうがいいわ」

外科病棟を一通り回って、引き継ぎするついでに患者と軽く会話をしたあと――ナースステーション脇の医務室で、高畑医師は溜息をつき、読影台のスイッチを切っていた。

「いえ、もちろん話は聞いていました。それにこれから、資料一式すべて部屋に持ち帰って、カルテのほうも見直すつもりでいますし」

「そう。まあ、あの部屋はあなたの部屋というより、正確には茅野先生の部長室だと思うけど……結城先生はどうやら、人間としての行動に問題がおありのようね。さっき、あなたが患者さんたちと話している姿を見て、つくづくそう感じたわ」

(お宅も、たったの五十万ぽっち盗まれたくらいで、随分大騒ぎしたみたいですね)――とは言わず、翼は座っていた患者用の丸椅子の上で、首を傾げた。

「一体、俺のどこがいけなかったんですか?」

「あなたは基本的に、人の話を聞いていない。今わたしの話を聞いている時も、あとでカルテを見ればいいとか、レントゲンやCT、MRIの画像を自分で検討すれば済むことだって思ってるのが見え見えの態度だった。そして質問も一切なしというわけね。そういうの、患者にもよく伝わってると思うわよ。『この鼻もちならない先生がこれから自分の担当になるのか』って上林さんが思ってるのは、顔に色濃く表れてたと思うけど、わからなかった?」

「俺も馬鹿じゃありませんから、そのくらいのことはわかります。でも、人は見た目が九割――若いから、男前だから、浮ついて見えるからこの先生は駄目だって患者が思うのは、俺に言わせれば患者の責任ですね。俺の知ったことじゃない」

「男前ですって?よく自分の口からそんな恥かしい科白を言えるわね。あなた、きっとたぶん知らないんでしょう?あなたがここへ来る前に、茅野先生がわたしや外科の医師全員、それから看護師長や主任の永井さんに頭を下げたこと。『人間として問題のある奴だけど、腕前には天才的なセンスがあるから、末永く見守ってやってくれ』って。そういう茅野先生の善意を、あなたは一体どう思って……」

ここでコンコン、と医務室のドアがノックされた。あまりのタイミングの良さに、(聞いていたな)と思ったのは、翼だけではなく高畑医師も同じ思いだったろう。

「高畑先生、そろそろ神田さんのムンテラ、おねがいしまーす」

昼間、外来で会った看護師の瑞島がドアを開けた。翼は一瞬、(外来の看護師が何故病棟にいるんだ?)と思ったが、その謎はこのあと瑞島から話を聞いてすぐ解けることとなる。

移動用の点滴棒を支えとするように、神田早苗という四十八歳の患者がやって来るのを見守りつつ、医務室に彼女のことを通すと、瑞島は翼の頭の先から足の爪先までをまじまじと見つめてきた。

「先生、見れば見るほど男前ですね」

「やっぱり、聞いていたんだな」

(盗み聞きする女ほど、質の悪いものはない)――とでも言いたげに翼が容赦なく睨みつけると、瑞島藍子は「おお、こわ!」などと震える振りをするのみで、まったく悪びれた様子がない。

「大体おまえ、外来の看護師のくせに、なんで病棟にいるんだ?」

「さあ。何故でございましょうか。まあ、うちの病院独特のシステムっていう奴なんじゃないスかね。それより先生、わたしこれから二十分くらい休憩予定。良かったらイチゴみるくジュースなんていかがですか?奢りますよ」

翼は溜息を着くと、瑞島看護師のあとに黙って従うことにした。病院の何階に何科の病棟があるかといったことは翼も把握しているが、それでも院内にある休憩室の位置など、細かいことについてはまだ知らないことが多かったのである。

「ここは、介護福祉士さんの溜まり場っていうか、介護士さんや看護助手の休憩所ってところかな。時々、入浴介助のあとに十分くらい休んでたりして、誰かいることもあるけど……朝と昼と勤務後の他には、無人になることが多いんです。で、そのことを知ってるあたしみたいなのが、時々サボりにここへやって来ると」

今朝朝礼のあった、七階の講堂をいった奥――建物の構造としてはおそらく、翼と茅野医師の部屋がある並びの上あたりだろう。そこには外来の待合室にあるのと同じ、サーモンピンクのレザーソファが心地よく配置されていた。また、後ろには畳み敷きの座敷まであり、小さなキッチンが完備されている。

「先生はイチゴみるくジュースで決・ま・りですよね?Are you OK?」

瑞島はふたつ並んだ自動販売機の前で、他にも色々種類があるにも関わらず、勝手にそうひとり決めしていた。(俺はオロナミンCが良かったのに)などと翼は文句を言うでもなく、瑞島からイチゴオ・レなる紙パックのジュースを受けとる。

「それで、俺に話ってなんだ?」

「やっだ、先生。もしかしてわたしが、『一目惚れしたからつきあってください』とでも言うと思ったんですか?さっすがにそれはありえないでしょ。出会ってたったの半日で」

「いいから、早く要件を言え」

バナナオ・レなる紙パックジュースにストローをさすと、瑞島は「どうしよっかな~」などと呟きつつ、ちるるるる、と黄色い液体をすすっている。

緩くウェーブのかかったポニーテールの髪をした看護師、瑞島は、ほっそりとしていて一見華奢な印象だった。色白で、顔だけでなく半袖から伸びる腕や膝下の足をちらと見ただけでも、健康的な肌の白さが印象に残る。

(これでおしゃべりでさえなければ、そこそこいい女)――というのが、翼の瑞島看護師に対する、今心の中で抱いた印象かもしれない。

「やっだ、先生!!もしかして今、えっちなこと考えませんでした?美女がバナナジュース飲んでるからって……それとも、イチゴジュースより俺はバナナジュースのほうが良かったと思ったんですか?先生、せっかく格好いいのに、もしかしてそっち系?」

「おまえなあ……」

呆れて言葉もない、というように、サーモンピンクのソファから翼はずり落ちそうになったが、第一印象として(どうやらこいつとは気が合いそうだ)と直感してもいた。

「ふふっ。安心してください。わたし、独身で彼氏もいないけど、先生のことを是非とも射止めたいわ、バッキューン!!なんて女じゃありませんから。ただ、外科病棟の情報通として、結城先生のことを自分の情報網に取り入れたいっていう、ただそれだけ。先生、すでに賄賂のほうは領収済みなんですから、医師側の情報はきちんとわたしに流してくださいね。そのかわり、看護師側の情報で何か欲しいものがあったら、いつでもわたしがお答えしますから」

「賄賂って、このイチゴみるくジュースがか?」

「そうです。そのイチゴみるくジュースが、です。わたし、何故か昔からいい男がイチゴみるくジュースを飲む姿に弱いんです。今の先生のお姿も、携帯で写メっておきたいくらい。で、ブログにアップするんです。街で見かけたイチゴみるくジュースの似合う男、No,32っていう感じで」

「……おまえ、変わってんな」

「そうですかあ?ま、わたしなんて先生に比べたら可愛いもんですよ、たぶん。なんにしてもわたし、結城先生のことを恋愛対象として見てるってわけじゃないんです。ただなんていうのかなあ、先生って危険な匂いがするでしょ?だから斜め四十五度くらいの角度から観察してたら、きっとすごく面白いんじゃないかと思うんですよ。さっきの高畑先生との会話もそう。先生はあたしが盗み聞きしてたなんて言ったけど、医務室ってナースステーションのすぐ脇じゃないですか。だからみんな記録をつけたりしながら、耳をダンボにしてたと思うんです。結城先生も馬鹿じゃないなら、わかりますよね、この理論?」

(俺だって馬鹿じゃないから……)と自分が先ほど高畑医師に言い放った言葉を思いだし、翼は頭が痛くなった。新しくやってきた軽薄そうな勤務医、古参の女医とぶつかるの図、といったところだったに違いない。

「まあ、安心してください、先生。高畑先生は結城先生に対して、患者とのコミュニケーション能力がどうこうって言ってましたけど、そんなの、高畑先生だって一緒ですから」

「そうか?高畑先生は美人だし、落ち着いた気品と雰囲気ってのがあって、患者のほうでも安心して何もかも任せられるって感じに見えたけどな」

「んー、まあねえ……」

ちるるる、と最後までバナナジュースを飲み終わると、極めてコンパクトに折り畳み、瑞島はそれをゴミ箱にぽいと投げ捨てている。

「でも、それが悪いっていうんじゃないけど、高畑先生が物凄くコミュニケーション能力を発揮してるのは、患者とだけですよ。この<だけ>って部分を、あたしは外科病棟の主任補佐として強調したいと思います。患者にとっては優しくてよく話を聞いてくれるいい先生だとは思う……でもねえ、看護師には冷たいスからね、彼女。『これ、やっておいてね』とか『あれ、やっておいてくれた?』とか、仕事のことで必要最低限する会話以外、他で声をかけてきたりとか一切ありませんから。で、ついたあだ名が<氷の女王>」

「氷の女王?」

翼も瑞島の手技を真似るようにして、紙パックのジュースをコンパクトに折り畳み、それを少し離れたゴミ箱に投げ捨てた。「ナイッシュー!!」などと、瑞島が拍手をして寄こす。

「そうなんですよ。確かに高畑先生は中年の女の色香みたいのが漂ってて、同性のあたしから見てもすごく魅力的だと思います。でも、なんていうのかなあ……この人、仕事で患者を救う以外で、他に人生に楽しみはあるのかしら?なんて、つい余計なことを思っちゃうんですよね。で、高畑先生に直接そう言われたわけじゃないけど、「そんなプライヴェートなこと、あなたには関係ないでしょ」、ジジー、ガッシャン!!っていう感じ。あ、ちなみに今のは心の扉が閉まる音です。ちなみにあたし、仕事でミスした時にはよく「しまったあ!ガッシャン!!」って言います。これは外科病棟で瑞島語録のひとつとして特に有名なものですから、結城先生も覚えておくと重宝しますよ」

「重宝ってなんだよ。俺が手術ミスして、「しまったあ、ガッシャン!!」なんて言ってたら、茅野先生のたくましい腕で即殺されるに決まってるだろうが」

「あはは。いいですね、先生。なんだか少しだけ、元の本性が出てきた感じですよ。だからつまりですね、わたしが言いたいのはそういうこと。確かに一応存在するとは思うんです、こっからはプライヴェートな領域だから立ち入るな、みたいな場所は誰にも。でもせっかくわたしたち、同じ現場の仲間なんですから、チームワークっていうのは悪いよりもいいほうが絶対いいに決まってるんです。だから、先生もあたしと握手。Are you OK?」

翼は当然、うさんくさい外人のような発音で「Yes!」などと答えるでもなく、瑞島主任補佐の白い右手を取っていた。正確には、向こうのほうから半強制的に握ってきたというほうが正しかったが。

「さて、ではそろそろお時間のほうもよろしいようで」

瑞島はそう言って細い手首にかかった時計を見、ソファからすっと立ち上がっていた。

「これ以上ここでグズグズしてたら、永井主任にどやされちゃう。永井主任もこの場所知ってるんですよ。だから、『瑞島の姿がないがどこ行った?』っていう時は、真っ先にここを疑うんです。わたしだって検査の付き添いで放射線科に下りたりとか、姿はなくてもちゃんとお仕事してるっていうのに」

「ああ。今瑞島から聞いたことは、確かに留意しておく」

翼が素直にそう答えると、立ち上がった翼に対し、再び瑞島は頭のてっぺんから足の爪先までじろじろ眺めてきた。

「先生、それからもうひとつだけ。<氷の女王>の凍った心を、是非溶かしてあげてくださいね。熱い心を持った新人医師のガッツとパワーで、ベテラン勢を圧倒しちゃってください。なんでかわからないけど、さっきの高畑先生と結城先生の言い争いを聞いてて、なんとなくあたし、そんな気がしたんです。高畑先生はいつもキビキビしてて、言うべきことは患者にも周囲にもはっきり言うってタイプの、近寄り難い人ですけど……患者さんにはほんと、優しいんですよ。なんで診察の場面以外でそういうのが一切出ないのかなあって不思議になるくらい。でも、さっきの結城先生との言い争いには、そこはかとなく<情>を感じましたから。きっと結城先生なら、高畑先生が張り巡らせている氷の柩を溶かしてくれるんじゃないかって、あたし、期待してます!」

「そんなもん、勝手に期待されてもなあ……」

無人の廊下を連れ立って歩きながら、翼は溜息を着いた。隣の瑞島藍子のことを見ると、「にゃはっ!」などと言って、擬人化した猫のようにへらへら笑っている。

(意外にいい奴だな、こいつ)

先ほど下した、<そこそこいい女>から<なかなかいい女>に瑞島看護師は翼の中で立場が昇格したようである。正直なところを言って、高畑医師から「茅野先生が頭を下げた」と聞いた時点で、翼は相当落ち込んでいた。

結局のところ、彼にはよくわかっていたのだろう。翼のような人間はどこへ行こうが必ず人とぶつかるし、それならばと、自分の元へ呼び寄せて、余計な回り道を最低限に回避しようとしたのだ。

(あ~あ。俺って、茅野さんが三年前に救急病棟を辞めた時から、何ひとつ成長してねーんじゃねえの?)

茅野正が救急病棟を離れた理由は、一言でいえば<結婚>であった。茅野正と及川道隆――このふたりに、翼は救命医療に必要な多くの事柄を一から叩きこまれたと言ってよい。及川のほうは茅野とひとつ違いだったが、奥さんのほうに理解があり、「子供はわたしが育てるから、あなたはお金だけ持ってきて」と割り切られているということだった。

だが、茅野正はああ見えて意外にロマンチストで、<結婚>や<家庭>といったものに多くの夢を持っていたらしい。だが、とりあえず今のところそんな夢を共に実現できそうな女性はまわりに誰もいない――そう思い、救急医療の道に邁進してきたのだったが、医大病院の総合案内に彼のヴィーナスこと葵美奈子を見つけてから、茅野の人生は変わった。

とはいえ、相手は三十八歳の自分より十五歳も年下の、若く美しい小柄な女性である。対して茅野はといえば、身長が百八十センチもある、巨漢といっていいむさくるしい男なのだ。たぶん、葵美奈子――今は茅野の妻となった彼女とは、身長差が二十五センチ以上あったに違いない。

ある時、翼は病院の廊下で茅野と連れ立って歩き、葵美奈子とすれ違ったことがあった。その時の、クマ五郎の子リスに対する挙動不審なまでの態度といったら……翼にしてみれば、滑稽を通りこして哀れみすら覚えるほどであった。

ここは自分が一肌脱いでやろうと翼は思い、まずは情報収集を開始してみたところ、医局には総合案内の美人を射止めようという軽薄な輩が思った以上に存在することがわかった。だが、子リスこと葵美奈子は相当頭のいい女性らしく、簡単にデートに応じるような女性ではまったくないということ。

それならば……と翼は思い、裏玄関にある葵美奈子の靴箱を探り当てると、月曜から金曜まで、自分が出勤した時には必ず、彼女の靴箱に色々なプレゼントを置いておくことにした。それもメルヘンチックな便箋に、『こんにちは。クマからのプレゼント、受けとってくれると嬉しいな』などというメッセージと一緒に。

便箋には必ず、翼はクマや他の動物がのったものを使った。救急病棟のクマちゃん先生といえば、院内に知らぬ者はなかったので、これで子リスに思いは通じるものと、翼は信じて疑わなかった。そして、『今度良かったらクマとデートしてくれませんか?』と書いた時――翼ははじめて事態がどうなっているのかを、茅野医師に告白したのであった。

というのも、突然葵美奈子から声をかけられ、「いつもプレゼントを置いてくださってるの、結城先生でしょう?」と指摘されたからである。翼としては当然そのことを素直に認め、実は茅野医師は自分がしていることを何も知らないのだと白状する以外になかった。

正直なところを言って最初、葵美奈子は茅野医師に対しどうとも思ってはいなかったらしい。ただ翼の涙ぐましい努力に対し、少しばかり報いてやってもよい……何かそうした気持ちによって、茅野とつきあいはじめたらしかった。

ところが子リスもまたすぐにクマの魅力に夢中になり、ふたりは熱烈な恋愛の末、たったの二か月でゴールインしたというわけなのだった。

(ま、俺が茅野先生の役に立ったのは、そんなことくらいっきゃないよな、実際。それでも、『おまえがいるからこそ、俺はここを辞めてもいいと思ったんだぞ』って言われた時には嬉しかったんだけどなあ。でも結局、あの時から俺はたぶん、茅野さんの思ったとおりには全然育ってないわけだ……)

新しく翼が担当となった患者の、レントゲン写真やCT、MRIの画像資料などを茶封筒の中から取り出して、パソコンのカルテを見ながら翼は溜息を着いた。

時刻は午後の六時半である。茅野が戻ってくるのを翼は待っていたが、クマの御大はどうやら翼が思っていた以上に多忙だったらしい。そこで、ふと(そういえば)と田中陽子が昼間言っていた、K病院通信のことを思いだす。

「そういや、いついつまでに提出しろとは言ってなかったけど、まあ早いに越したことはないんだろうな。手っとり早く先に済ませておくか」

雁夜医師はおそらく、目も眩むような素晴らしい経歴をすべて書きだしたような自己紹介をするだろう――そう睨んだ翼は、極簡潔に自分の出身大学と経歴を書いたのち、趣味は泳ぐことと寝ること、それから時々ジムに行くこと、と書いておくことにした。あっさりとしていてなんとも面白みがないが、ハーバード帰りの素晴らしい先生と並べられることになるのだから、むしろこのくらいが分相応でちょうど良いだろう……などと翼は思ったのである。

「お、まだいたのか」

ジャラッと鍵をとりだすような音がしたのち、ガチャリとドアが開いて、茅野が顔をだした。もともとヒゲが濃いので、夕方のこの時間ともなると、うっすらと伸びかけのヒゲがクマ五郎の口まわりには広がっている。

「まだいたのかって、まだ六時半っスよ。日勤のこの時間帯に余裕があるだなんて、天国といっていいんじゃないですか?それで、午後からあった膵頭十二指腸切除術のほうはどうだったんですか?俺もそっちのメンバーに入れてくれてれば、高畑先生にいびられずにすんだのに」

「まあ、とりあえず経過のほうは良好だ。それより、高畑先生がおまえを本当にいびったのか?あの先生は高貴にして高潔な精神性をお持ちのお方だから、むしろおまえをいびったとしたら、俺にとって朗報この上もない話なんだがな」

「いや、いびったってほどじゃないですよ。すみません、話を盛りすぎました」

そう言って、翼は保温状態にしておいたコーヒーメーカーのところまでいき、茅野専用のマグカップに、コーヒーを注いだ。

「おお、サンキュー、サンキュー。ところでどうした?俺の気のせいか、なんだか元気がないようだが……」

「そりゃそうですよ。高畑先生から、茅野さんが外科の医師たちや看護師長に前もって俺のことで頭を下げたなんて聞かされちゃあね。いつもは饒舌な俺の舌も、少しばかり滑舌が悪くなって無口になろうってもんですよ」

「ああ、そのことか」

茅野は白衣を脱ぎ、コートを掛けるスタンドに引っ掛けると、ぎしりと大きな音をさせて椅子に座りこんだ。その音を聞くたび、翼はクマの巨体に椅子が悲鳴を上げているように思えてならない。

「まあ、そんなに気にすることはないさ。頭を下げたなんて言っても、何も土下座してまで『最初は軽薄そうに見えるでしょうが、本当はいい奴なんです!』なんて、俺は弁護してまわったわけじゃないからな。単におまえが周囲に慣れるまで――というより、周囲がおまえに慣れるまで時間がかかるだろうと思ってのことだ。じゃないと、おまえが勤務して一週間後には、俺の元に『あれは一体どういう人物なんですか!?』って、苦情の山がてんこもりになるだろうと予想してたんでな。俺はただ単に『茅野先生のご紹介と聞きましたが……』ではじまるそうした苦情処理が面倒だと思って、先に手を打っておいただけのことだ。永井主任にも言われたよ。『茅野先生も随分大きな爆弾を抱えこみなさったもんですねえ。あれは爆発させて危険処理すべきなのか、それとも爆発させないで危険回避すべきなのか、極めて見極めが難しい人物ですよ』ですとさ」

翼は分厚い眼鏡の向こうから、珍しい昆虫でも眺めるようにこちらを観察してきた永井主任を思いだし――何故だか笑いがこみ上げてきた。実際のところ、(よく見ている)と少しばかり感心してしまう。

「まあ、三か月もすれば、嫌でもおまえがどういう人間なのかは周囲に広く知れ渡るだろうよ。で、<結城先生はこういう人>像みたいなものが広く知れ渡れば、『あの先生は顔もいいが腕もいい』ってことで、大体のところ落ち着くだろう。ま、あともう少しの辛抱といったところだな」

「そんなに単純なことだといいんスけどねえ」

翼は椅子の上で伸びをし、コキコキと右と左に首を回す。

「あと俺、隣の部屋の館林先生に粗相しちゃったから、あやまらなきゃならないんです。茅野さん、なんかいい方法ありませんか?」

「粗相っておまえ、今度は一体何やらかしたんだ?」

「ま、大したことじゃないんスけど……運が悪ければ俺、館林先生のことを殺してたところだったんです」

事の経緯を説明すると、茅野は思わずブッとコーヒーを吹き出し、大笑いしていた。

「そりゃあおまえ、常識的に考えて、館林先生じゃなくても誰だって怒るだろうよ。よし、わかった。これを持っていって平謝りに謝れ。隣同士ということもあって、俺と館林先生は結構仲がいいんだ。機会があったらそのうち、適当におまえのことも執り成しておいてやろう」

茅野は患者からもらった某有名菓子メーカーの箱を、翼に向かって差し出す。

「いや、いいっスよ、御大。そこのベルギーチョコ、マジでバカうまですから、ヴィーナスに持って帰ったほうが絶対いいです」

「気にしなくていい。美奈子は俺がしょっちゅうこの手のものを持って帰るんで、むしろ辟易してるくらいなんだ。看護師たちに渡そうかとも思ったんだが、どうも今日退院した宮野さんはそっちにも同じものを置いてったらしい……ま、あまりものだと思って、遠慮なく使え」

「そうですか。そんじゃ遠慮なく」

翼は見るからに有り難そうにして緑と赤の紙包みをおしいただくと、レントゲン写真やCT、MRIといった画像診断の入った資料を片付け、帰り支度をはじめた。こうして茅野と向きあって話しているうちに、彼が自分のためを思って頭を下げた……ということは、肩身が狭くなるようなことではまるでなく、翼にとってむしろ喜ぶべき、嬉しいことであるように思えてくるのが不思議だった。

「そんじゃ大将、お先に。お疲れさまでした」

「ああ、お疲れさん」

翼にくれたのとは別の紙包みをあけると、そこからわらび餅を取りだして食べ、茅野は手元の書類を整理しながら、愛弟子のことを見送っていた。

ドアから出ていきしな、偶然館林恒彦が部屋の鍵をあけようとする場面に出食わし――翼は早速とばかり、反射的にベルギーチョコの包みを館林に差しだしていた。

「あの、先日は大変ご無礼を致しました。九重事務長からも、先生が大変ご立腹であると聞き……今日の昼休みに厳重注意を受けました。でもあれはですね、本当に不慮の事故といいますか、わざとやったことではなくて……」

館林は翼から差しだされた菓子折りを軽蔑したように眺めると、それを受けとるでもなく、ただ一言「ふん!」と鼻を鳴らし、そのまま自分の室内へ大股に歩み去っていた。

(あっちゃ~。ありゃ相当怒ってんだな、ハゲ林の奴)

間近で見れば見るほどあまりに素晴らしいハゲっぷりだったので、脳外科医・館林恒彦の仇名は、翼の中ですぐそのように決定された。

(やれやれ。よりにもよってなんでこのハゲが隣人なのかね。しかも、同じマンションの同じ階の住人とは……ま、ほとぼりが覚めた頃にでも、部屋のインターホンを押して釣りの話でも振ってみっか)

薄暗い医局の廊下を歩いていきながら、翼はそんなことを思い、階段を下りて五階の外科病棟までいくと、医務室へ寄り、引き継ぎを受けた患者の資料一式を所定の場所へ戻した。カルテとそれらの資料を自分でも照らし合わせた現在、翼は高畑医師から説明を受けたいこと、質問したいことが山ほどあったが――事を穏便に済ませたいと考えるのであれば、やはり自分のほうから頭を下げる以外に道はなさそうである。

(そーいや俺、盗まれた五十万のことなんか、もうどうでも良くなってんな。第一、あの先生が医薬品会社からリベートなんか受け取るわけがないってーか、むしろ逆に俺がそんなことしてるのがわかったら、頭に角を生やして倫理をといてきそうな気がするもんな)

そして翼が、(五十万くらい、いつもポケットマネーとして財布に入れてんのが普通っていう、高畑医師の金銭感覚はもしかしたらそっちかもな)――などと思いつつ、病棟をあとにしようとした時のことだった。背後から突然、示し合わせたように笑い声がわき起こる。

「やっぱり、噂に聞いたとおり格好いいわねえ!」

「これから仕事のやり甲斐あるわあ」

「来月のイケメンドクターコンテストが超楽しみ!」

この時間帯の看護師たちは全員、すでに申し送りの終わった夜勤帯の看護師たちである。彼女たちはちょうどこれから、点滴交換のために各病室を回るところだったらしいが――翼と一瞬目が合うなり、さらにきゃあきゃあと騒いでいた。

(イケメンドクターコンテストだって?)

翼は果てしもなく嫌な予感にかられて、この日K病院をあとにした。それがどのような種類のコンテストなのか、詳細はわからないにしても、どうやらろくでもないコンテストらしいということだけは、名称だけですぐにわかる。

「まあそんなことも、とりあえずどうでもいっかあ。それよりマジで腹減った。今日は晩ごはん、何にすっかなあ」

そんなことをぼやきつつ、翼は車に乗りこむと、途中でスーパーに寄って適当に惣菜などを買い、マンションまで戻ってきた。そしてテレビを見ながら腹ごしらえをし、何気に酒を飲んでぼんやりしていると――不意に、心の奥底からなんともいえないような、虚しいノック音が響いてくる感覚に囚われる。

以前まで、翼はこうした瞬間が訪れた時には、大抵は外へ出かけることが多かった。心の中央にブラックホールのような暗黒の浸食の気配を感じると、正体がなくなるくらい酒を飲むか、あるいは適当に行きずりの女性を捕まえて寝る(「それで毎回必ず相手が見つかるのだから大したものだ」というのは茅野の言)。

けれど、今の翼にははっきりとわかっていた。前までの自分はそうしたものからただ単に目を背けて逃げていたのだということが……そして今はもうそうした<死>そのものからの浸食と対峙しても、意外にも結構平気だったりもする。何故なら、そこからまた目を背けて逃げるか、それとも別の道を模索すべきなのかと、冷静に判断しようとしている自分が目の前にいるからである。

(本当に俺、これで良かったのかな。まだ勤務初日ってせいもあるけど、体力なんかまだ余ってる感じがする。これを極限まで酷使してあとは泥沼のように寝るってサイクルを、俺はもう少し続けるべきじゃなかったんだろうか……)

何か人間として必要不可欠な義務を放棄した責任感が、翼の背中には重くのしかかっていた。そしてこうしたことを考えはじめるたびに、翼の脳裏には羽生唯の姿がセットとして思い浮かんでしまう。それは(おまえさえいなけば、俺はまだあの場所にいたはずなのに)という、見当違いも甚しい恨み言のようなものだった。

旅行に行けば、住む場所が変われば、新しい職場で新生活をスタートさせれば――時の波の流れの中に、あの女の姿はすぐにも埋もれて消えるだろうと翼は想像していた。けれど今日、瑞島藍子と話していて、はっきりと感じてしまった。何故、今自分の隣にいるのが同じように色白で、同じように華奢な容姿の羽生唯ではないのだろう、ということを……。

もっと言うなら、以前の失恋を忘れようと思うなら、誰か新しい恋人を見つけるのが手っとり早いというのが一般論である。だが翼はもう、水上ゆう子のような行きずりの女を見つけたいとは思っていなかった。かといって本当に欲しいと思う女性のこともまた、手に入れることは叶わない。

(まあ、今週の木曜には要の奴がやって来るからな。あいつの恋愛カウンセリングでも、また受けてみっか)

翼はそんなことを思いつつ、リモコンでテレビのスイッチを切ると、風呂に入り、適当に台所の片付けをしたのち、あとは何も考えず眠った――いや、明日手術予定の患者のこと、また高畑医師が執刀医を務める術場で、第一助手を務めねばならないことをちらと最後に考えたが、次の日の朝になるまでの間、翼はどんな夢をも見ることはなかったのである。

>>続く……。

今回、ちょっと長いです

登場人物的には、高畑先生と看護師の瑞島藍子が出てきたっていうところかな、なんて(^^;)

今回の章で性格のほうがよくわかるのは瑞島のほうなんですけど、彼女は書いてて書きやすいというか、すごく楽しい子でした(笑)

結構性格的にも、翼とお似合いっぽいんですけど、翼はいまだに女々しく(?)前回の失恋に執着してるっていう感じでしょうか

まあ、連載を開始した時点で、「ここまで調べるのは面倒くさいな

」という点については、適当に誤魔化して終わりにしようと思ってたので……この小説はそういうお話なんだと思ってお読みいただけると幸いです(何が幸いだか・笑)

」という点については、適当に誤魔化して終わりにしようと思ってたので……この小説はそういうお話なんだと思ってお読みいただけると幸いです(何が幸いだか・笑)一応それなりに、ちょっとくらいは調べてなくもないといった感じなんですけど(いい加減☆)、そういう本を読んでるうちに思いだしたことが色々。。。

なので、本篇の内容とはまるで無関係なんですけど、時々そんなお話をちょっと書いてみようかなと思ったり(^^;)

前回、脳外に勤めたことがきっかけで、クリスチャンになったと書いたんですけど、その中にはたぶん<意識レベル>の問題みたいなことがあったかもしれません。

というのも、初めて夜勤をした時に、何度となくナースコールを鳴らす患者さんがいて、行って話を聞くと「とにかく助けて!」としかおっしゃらないんですよね。

他の病院はまたちょっと違うかも、なんですけど、そこの病棟はナースコールが鳴ったらまずは介護福祉士か看護助手が出るというシステムでした。というのも、トイレ介助が多いので、その場合は介護士か看護助手が対応すればいいというか。

確か六十歳くらいの女性だったと思うんですけど、とにかく「お願い!助けて!!」としかおっしゃらないんですよね。

もちろん色々、「△△さん、どう助けたらいいですか?」とか「何が怖いんですか?」といった一通りの話はするんですけど、これは看護師さんに話す以外ないと思って、そう伝えたんですけど、看護師さんにも出来ることは何もないといった状況でした。

ところがもう、ナースコールが鳴る鳴る鳴る鳴る。休憩してても鳴るし、他の仕事をしててもしょっちゅう鳴るんですよ(^^;)

看護師さんのほうでも「どうせ△△さんでしょ?」といった感じで、溜息を着くだけという感じ。

もちろん、行かないわけにもいかないので、お話を聞くと「自分の頭がおかしくなっていくのがわかる。だから助けて!!」と繰り返し訴えられる。そしてわたしとしては看護師さんに同じ話をする以外にないという。

で、わたし自身が終始一貫して感じたのが、「これは絶対に何かある」っていうことでした。

何故かというと、普通の泣き喚きとか、ヒステリーじゃないっていうことが、直感的にわかりましたから。

とはいえ、看護助手ってただの看護師さんの手伝いする人みたいなものなので、患者さんがこう言ってるとかああ言ってるって伝えるしかないんですよね

そしてその患者さんの訴えかけがあんまり激しいので、当直のお医者さんも一度来てたと思うんですけど……それで何が変わったわけでもありませんでした。

四人部屋にいた方だったので、他の患者さんの迷惑もあり、ナーステーション近くの物言わぬ患者たちの病室に移ったんですけど、「助けて、助けて!頭がおかしくなる!!」の繰り返しだったというか。

聞いてる側としても胸が痛いし、看護師さんは他にもやることたくさんあるし、その方にだけ介護を集中するわけにもいかないんですよね。

で、結果として手が空いた時にそばにいてなだめるという以外に方法がありませんでした。

まあ、夜勤の時って何もない時は割と何もなく平和なんですけど――初夜勤にして大変な日に当たってしまったように、あとになってから思いました。それと、病院って意外に怖いところじゃないかとも思ったというか。

もしわたしがその患者さんで、「助けて!!」と言ってるのに、周囲が何もしてくれないとしたら、こんなに悲しいことはないと思います。

もちろん、その時の夜勤の看護師さんはいい方で、「助けて、助けて!」と喚いている人を放っておいたとか、そういうことではなく……ただ、大切なのはその患者さんがその後、ご自身でおっしゃっていたとおりになったっていうことなんですよね。

精神病的に頭がおかしくなったっていうことではなくて、それまで意識が明瞭だったのに、突然それが不明瞭になって寝たきり状態になったというか(それまでは片麻痺、車椅子移動でした)。

そしてその時夜勤だった看護師さんとは別の、日勤の看護師さんに「ちょっと手伝って」と言われて呼ばれた時に、「△△さんはターミナルだから」と言われたんですよね。

ターミナル=この場合、もう他に手の施しようのない状態っていうことだと思うんですけど、わたしが個人的にあとから思ったのは、「本当にあの時、他にどうしようもなかったんだろうか?」ということかもしれません。

ではでは、本文のほうも長いので、このお話についてはまたにしたいと思います(^^;)

それではまた~!!

手負いの獣-4-

「……ねえ、結城先生。人の話を聞く時は、きちんと聞いたほうがいいわ」

外科病棟を一通り回って、引き継ぎするついでに患者と軽く会話をしたあと――ナースステーション脇の医務室で、高畑医師は溜息をつき、読影台のスイッチを切っていた。

「いえ、もちろん話は聞いていました。それにこれから、資料一式すべて部屋に持ち帰って、カルテのほうも見直すつもりでいますし」

「そう。まあ、あの部屋はあなたの部屋というより、正確には茅野先生の部長室だと思うけど……結城先生はどうやら、人間としての行動に問題がおありのようね。さっき、あなたが患者さんたちと話している姿を見て、つくづくそう感じたわ」

(お宅も、たったの五十万ぽっち盗まれたくらいで、随分大騒ぎしたみたいですね)――とは言わず、翼は座っていた患者用の丸椅子の上で、首を傾げた。

「一体、俺のどこがいけなかったんですか?」

「あなたは基本的に、人の話を聞いていない。今わたしの話を聞いている時も、あとでカルテを見ればいいとか、レントゲンやCT、MRIの画像を自分で検討すれば済むことだって思ってるのが見え見えの態度だった。そして質問も一切なしというわけね。そういうの、患者にもよく伝わってると思うわよ。『この鼻もちならない先生がこれから自分の担当になるのか』って上林さんが思ってるのは、顔に色濃く表れてたと思うけど、わからなかった?」

「俺も馬鹿じゃありませんから、そのくらいのことはわかります。でも、人は見た目が九割――若いから、男前だから、浮ついて見えるからこの先生は駄目だって患者が思うのは、俺に言わせれば患者の責任ですね。俺の知ったことじゃない」

「男前ですって?よく自分の口からそんな恥かしい科白を言えるわね。あなた、きっとたぶん知らないんでしょう?あなたがここへ来る前に、茅野先生がわたしや外科の医師全員、それから看護師長や主任の永井さんに頭を下げたこと。『人間として問題のある奴だけど、腕前には天才的なセンスがあるから、末永く見守ってやってくれ』って。そういう茅野先生の善意を、あなたは一体どう思って……」

ここでコンコン、と医務室のドアがノックされた。あまりのタイミングの良さに、(聞いていたな)と思ったのは、翼だけではなく高畑医師も同じ思いだったろう。

「高畑先生、そろそろ神田さんのムンテラ、おねがいしまーす」

昼間、外来で会った看護師の瑞島がドアを開けた。翼は一瞬、(外来の看護師が何故病棟にいるんだ?)と思ったが、その謎はこのあと瑞島から話を聞いてすぐ解けることとなる。

移動用の点滴棒を支えとするように、神田早苗という四十八歳の患者がやって来るのを見守りつつ、医務室に彼女のことを通すと、瑞島は翼の頭の先から足の爪先までをまじまじと見つめてきた。

「先生、見れば見るほど男前ですね」

「やっぱり、聞いていたんだな」

(盗み聞きする女ほど、質の悪いものはない)――とでも言いたげに翼が容赦なく睨みつけると、瑞島藍子は「おお、こわ!」などと震える振りをするのみで、まったく悪びれた様子がない。

「大体おまえ、外来の看護師のくせに、なんで病棟にいるんだ?」

「さあ。何故でございましょうか。まあ、うちの病院独特のシステムっていう奴なんじゃないスかね。それより先生、わたしこれから二十分くらい休憩予定。良かったらイチゴみるくジュースなんていかがですか?奢りますよ」

翼は溜息を着くと、瑞島看護師のあとに黙って従うことにした。病院の何階に何科の病棟があるかといったことは翼も把握しているが、それでも院内にある休憩室の位置など、細かいことについてはまだ知らないことが多かったのである。

「ここは、介護福祉士さんの溜まり場っていうか、介護士さんや看護助手の休憩所ってところかな。時々、入浴介助のあとに十分くらい休んでたりして、誰かいることもあるけど……朝と昼と勤務後の他には、無人になることが多いんです。で、そのことを知ってるあたしみたいなのが、時々サボりにここへやって来ると」

今朝朝礼のあった、七階の講堂をいった奥――建物の構造としてはおそらく、翼と茅野医師の部屋がある並びの上あたりだろう。そこには外来の待合室にあるのと同じ、サーモンピンクのレザーソファが心地よく配置されていた。また、後ろには畳み敷きの座敷まであり、小さなキッチンが完備されている。

「先生はイチゴみるくジュースで決・ま・りですよね?Are you OK?」

瑞島はふたつ並んだ自動販売機の前で、他にも色々種類があるにも関わらず、勝手にそうひとり決めしていた。(俺はオロナミンCが良かったのに)などと翼は文句を言うでもなく、瑞島からイチゴオ・レなる紙パックのジュースを受けとる。

「それで、俺に話ってなんだ?」

「やっだ、先生。もしかしてわたしが、『一目惚れしたからつきあってください』とでも言うと思ったんですか?さっすがにそれはありえないでしょ。出会ってたったの半日で」

「いいから、早く要件を言え」

バナナオ・レなる紙パックジュースにストローをさすと、瑞島は「どうしよっかな~」などと呟きつつ、ちるるるる、と黄色い液体をすすっている。

緩くウェーブのかかったポニーテールの髪をした看護師、瑞島は、ほっそりとしていて一見華奢な印象だった。色白で、顔だけでなく半袖から伸びる腕や膝下の足をちらと見ただけでも、健康的な肌の白さが印象に残る。

(これでおしゃべりでさえなければ、そこそこいい女)――というのが、翼の瑞島看護師に対する、今心の中で抱いた印象かもしれない。

「やっだ、先生!!もしかして今、えっちなこと考えませんでした?美女がバナナジュース飲んでるからって……それとも、イチゴジュースより俺はバナナジュースのほうが良かったと思ったんですか?先生、せっかく格好いいのに、もしかしてそっち系?」

「おまえなあ……」

呆れて言葉もない、というように、サーモンピンクのソファから翼はずり落ちそうになったが、第一印象として(どうやらこいつとは気が合いそうだ)と直感してもいた。

「ふふっ。安心してください。わたし、独身で彼氏もいないけど、先生のことを是非とも射止めたいわ、バッキューン!!なんて女じゃありませんから。ただ、外科病棟の情報通として、結城先生のことを自分の情報網に取り入れたいっていう、ただそれだけ。先生、すでに賄賂のほうは領収済みなんですから、医師側の情報はきちんとわたしに流してくださいね。そのかわり、看護師側の情報で何か欲しいものがあったら、いつでもわたしがお答えしますから」

「賄賂って、このイチゴみるくジュースがか?」

「そうです。そのイチゴみるくジュースが、です。わたし、何故か昔からいい男がイチゴみるくジュースを飲む姿に弱いんです。今の先生のお姿も、携帯で写メっておきたいくらい。で、ブログにアップするんです。街で見かけたイチゴみるくジュースの似合う男、No,32っていう感じで」

「……おまえ、変わってんな」

「そうですかあ?ま、わたしなんて先生に比べたら可愛いもんですよ、たぶん。なんにしてもわたし、結城先生のことを恋愛対象として見てるってわけじゃないんです。ただなんていうのかなあ、先生って危険な匂いがするでしょ?だから斜め四十五度くらいの角度から観察してたら、きっとすごく面白いんじゃないかと思うんですよ。さっきの高畑先生との会話もそう。先生はあたしが盗み聞きしてたなんて言ったけど、医務室ってナースステーションのすぐ脇じゃないですか。だからみんな記録をつけたりしながら、耳をダンボにしてたと思うんです。結城先生も馬鹿じゃないなら、わかりますよね、この理論?」

(俺だって馬鹿じゃないから……)と自分が先ほど高畑医師に言い放った言葉を思いだし、翼は頭が痛くなった。新しくやってきた軽薄そうな勤務医、古参の女医とぶつかるの図、といったところだったに違いない。

「まあ、安心してください、先生。高畑先生は結城先生に対して、患者とのコミュニケーション能力がどうこうって言ってましたけど、そんなの、高畑先生だって一緒ですから」

「そうか?高畑先生は美人だし、落ち着いた気品と雰囲気ってのがあって、患者のほうでも安心して何もかも任せられるって感じに見えたけどな」

「んー、まあねえ……」

ちるるる、と最後までバナナジュースを飲み終わると、極めてコンパクトに折り畳み、瑞島はそれをゴミ箱にぽいと投げ捨てている。

「でも、それが悪いっていうんじゃないけど、高畑先生が物凄くコミュニケーション能力を発揮してるのは、患者とだけですよ。この<だけ>って部分を、あたしは外科病棟の主任補佐として強調したいと思います。患者にとっては優しくてよく話を聞いてくれるいい先生だとは思う……でもねえ、看護師には冷たいスからね、彼女。『これ、やっておいてね』とか『あれ、やっておいてくれた?』とか、仕事のことで必要最低限する会話以外、他で声をかけてきたりとか一切ありませんから。で、ついたあだ名が<氷の女王>」

「氷の女王?」

翼も瑞島の手技を真似るようにして、紙パックのジュースをコンパクトに折り畳み、それを少し離れたゴミ箱に投げ捨てた。「ナイッシュー!!」などと、瑞島が拍手をして寄こす。

「そうなんですよ。確かに高畑先生は中年の女の色香みたいのが漂ってて、同性のあたしから見てもすごく魅力的だと思います。でも、なんていうのかなあ……この人、仕事で患者を救う以外で、他に人生に楽しみはあるのかしら?なんて、つい余計なことを思っちゃうんですよね。で、高畑先生に直接そう言われたわけじゃないけど、「そんなプライヴェートなこと、あなたには関係ないでしょ」、ジジー、ガッシャン!!っていう感じ。あ、ちなみに今のは心の扉が閉まる音です。ちなみにあたし、仕事でミスした時にはよく「しまったあ!ガッシャン!!」って言います。これは外科病棟で瑞島語録のひとつとして特に有名なものですから、結城先生も覚えておくと重宝しますよ」

「重宝ってなんだよ。俺が手術ミスして、「しまったあ、ガッシャン!!」なんて言ってたら、茅野先生のたくましい腕で即殺されるに決まってるだろうが」

「あはは。いいですね、先生。なんだか少しだけ、元の本性が出てきた感じですよ。だからつまりですね、わたしが言いたいのはそういうこと。確かに一応存在するとは思うんです、こっからはプライヴェートな領域だから立ち入るな、みたいな場所は誰にも。でもせっかくわたしたち、同じ現場の仲間なんですから、チームワークっていうのは悪いよりもいいほうが絶対いいに決まってるんです。だから、先生もあたしと握手。Are you OK?」

翼は当然、うさんくさい外人のような発音で「Yes!」などと答えるでもなく、瑞島主任補佐の白い右手を取っていた。正確には、向こうのほうから半強制的に握ってきたというほうが正しかったが。

「さて、ではそろそろお時間のほうもよろしいようで」

瑞島はそう言って細い手首にかかった時計を見、ソファからすっと立ち上がっていた。

「これ以上ここでグズグズしてたら、永井主任にどやされちゃう。永井主任もこの場所知ってるんですよ。だから、『瑞島の姿がないがどこ行った?』っていう時は、真っ先にここを疑うんです。わたしだって検査の付き添いで放射線科に下りたりとか、姿はなくてもちゃんとお仕事してるっていうのに」

「ああ。今瑞島から聞いたことは、確かに留意しておく」

翼が素直にそう答えると、立ち上がった翼に対し、再び瑞島は頭のてっぺんから足の爪先までじろじろ眺めてきた。

「先生、それからもうひとつだけ。<氷の女王>の凍った心を、是非溶かしてあげてくださいね。熱い心を持った新人医師のガッツとパワーで、ベテラン勢を圧倒しちゃってください。なんでかわからないけど、さっきの高畑先生と結城先生の言い争いを聞いてて、なんとなくあたし、そんな気がしたんです。高畑先生はいつもキビキビしてて、言うべきことは患者にも周囲にもはっきり言うってタイプの、近寄り難い人ですけど……患者さんにはほんと、優しいんですよ。なんで診察の場面以外でそういうのが一切出ないのかなあって不思議になるくらい。でも、さっきの結城先生との言い争いには、そこはかとなく<情>を感じましたから。きっと結城先生なら、高畑先生が張り巡らせている氷の柩を溶かしてくれるんじゃないかって、あたし、期待してます!」

「そんなもん、勝手に期待されてもなあ……」

無人の廊下を連れ立って歩きながら、翼は溜息を着いた。隣の瑞島藍子のことを見ると、「にゃはっ!」などと言って、擬人化した猫のようにへらへら笑っている。

(意外にいい奴だな、こいつ)

先ほど下した、<そこそこいい女>から<なかなかいい女>に瑞島看護師は翼の中で立場が昇格したようである。正直なところを言って、高畑医師から「茅野先生が頭を下げた」と聞いた時点で、翼は相当落ち込んでいた。

結局のところ、彼にはよくわかっていたのだろう。翼のような人間はどこへ行こうが必ず人とぶつかるし、それならばと、自分の元へ呼び寄せて、余計な回り道を最低限に回避しようとしたのだ。

(あ~あ。俺って、茅野さんが三年前に救急病棟を辞めた時から、何ひとつ成長してねーんじゃねえの?)

茅野正が救急病棟を離れた理由は、一言でいえば<結婚>であった。茅野正と及川道隆――このふたりに、翼は救命医療に必要な多くの事柄を一から叩きこまれたと言ってよい。及川のほうは茅野とひとつ違いだったが、奥さんのほうに理解があり、「子供はわたしが育てるから、あなたはお金だけ持ってきて」と割り切られているということだった。

だが、茅野正はああ見えて意外にロマンチストで、<結婚>や<家庭>といったものに多くの夢を持っていたらしい。だが、とりあえず今のところそんな夢を共に実現できそうな女性はまわりに誰もいない――そう思い、救急医療の道に邁進してきたのだったが、医大病院の総合案内に彼のヴィーナスこと葵美奈子を見つけてから、茅野の人生は変わった。

とはいえ、相手は三十八歳の自分より十五歳も年下の、若く美しい小柄な女性である。対して茅野はといえば、身長が百八十センチもある、巨漢といっていいむさくるしい男なのだ。たぶん、葵美奈子――今は茅野の妻となった彼女とは、身長差が二十五センチ以上あったに違いない。

ある時、翼は病院の廊下で茅野と連れ立って歩き、葵美奈子とすれ違ったことがあった。その時の、クマ五郎の子リスに対する挙動不審なまでの態度といったら……翼にしてみれば、滑稽を通りこして哀れみすら覚えるほどであった。

ここは自分が一肌脱いでやろうと翼は思い、まずは情報収集を開始してみたところ、医局には総合案内の美人を射止めようという軽薄な輩が思った以上に存在することがわかった。だが、子リスこと葵美奈子は相当頭のいい女性らしく、簡単にデートに応じるような女性ではまったくないということ。

それならば……と翼は思い、裏玄関にある葵美奈子の靴箱を探り当てると、月曜から金曜まで、自分が出勤した時には必ず、彼女の靴箱に色々なプレゼントを置いておくことにした。それもメルヘンチックな便箋に、『こんにちは。クマからのプレゼント、受けとってくれると嬉しいな』などというメッセージと一緒に。

便箋には必ず、翼はクマや他の動物がのったものを使った。救急病棟のクマちゃん先生といえば、院内に知らぬ者はなかったので、これで子リスに思いは通じるものと、翼は信じて疑わなかった。そして、『今度良かったらクマとデートしてくれませんか?』と書いた時――翼ははじめて事態がどうなっているのかを、茅野医師に告白したのであった。

というのも、突然葵美奈子から声をかけられ、「いつもプレゼントを置いてくださってるの、結城先生でしょう?」と指摘されたからである。翼としては当然そのことを素直に認め、実は茅野医師は自分がしていることを何も知らないのだと白状する以外になかった。

正直なところを言って最初、葵美奈子は茅野医師に対しどうとも思ってはいなかったらしい。ただ翼の涙ぐましい努力に対し、少しばかり報いてやってもよい……何かそうした気持ちによって、茅野とつきあいはじめたらしかった。

ところが子リスもまたすぐにクマの魅力に夢中になり、ふたりは熱烈な恋愛の末、たったの二か月でゴールインしたというわけなのだった。

(ま、俺が茅野先生の役に立ったのは、そんなことくらいっきゃないよな、実際。それでも、『おまえがいるからこそ、俺はここを辞めてもいいと思ったんだぞ』って言われた時には嬉しかったんだけどなあ。でも結局、あの時から俺はたぶん、茅野さんの思ったとおりには全然育ってないわけだ……)

新しく翼が担当となった患者の、レントゲン写真やCT、MRIの画像資料などを茶封筒の中から取り出して、パソコンのカルテを見ながら翼は溜息を着いた。

時刻は午後の六時半である。茅野が戻ってくるのを翼は待っていたが、クマの御大はどうやら翼が思っていた以上に多忙だったらしい。そこで、ふと(そういえば)と田中陽子が昼間言っていた、K病院通信のことを思いだす。

「そういや、いついつまでに提出しろとは言ってなかったけど、まあ早いに越したことはないんだろうな。手っとり早く先に済ませておくか」

雁夜医師はおそらく、目も眩むような素晴らしい経歴をすべて書きだしたような自己紹介をするだろう――そう睨んだ翼は、極簡潔に自分の出身大学と経歴を書いたのち、趣味は泳ぐことと寝ること、それから時々ジムに行くこと、と書いておくことにした。あっさりとしていてなんとも面白みがないが、ハーバード帰りの素晴らしい先生と並べられることになるのだから、むしろこのくらいが分相応でちょうど良いだろう……などと翼は思ったのである。

「お、まだいたのか」

ジャラッと鍵をとりだすような音がしたのち、ガチャリとドアが開いて、茅野が顔をだした。もともとヒゲが濃いので、夕方のこの時間ともなると、うっすらと伸びかけのヒゲがクマ五郎の口まわりには広がっている。

「まだいたのかって、まだ六時半っスよ。日勤のこの時間帯に余裕があるだなんて、天国といっていいんじゃないですか?それで、午後からあった膵頭十二指腸切除術のほうはどうだったんですか?俺もそっちのメンバーに入れてくれてれば、高畑先生にいびられずにすんだのに」

「まあ、とりあえず経過のほうは良好だ。それより、高畑先生がおまえを本当にいびったのか?あの先生は高貴にして高潔な精神性をお持ちのお方だから、むしろおまえをいびったとしたら、俺にとって朗報この上もない話なんだがな」

「いや、いびったってほどじゃないですよ。すみません、話を盛りすぎました」

そう言って、翼は保温状態にしておいたコーヒーメーカーのところまでいき、茅野専用のマグカップに、コーヒーを注いだ。

「おお、サンキュー、サンキュー。ところでどうした?俺の気のせいか、なんだか元気がないようだが……」

「そりゃそうですよ。高畑先生から、茅野さんが外科の医師たちや看護師長に前もって俺のことで頭を下げたなんて聞かされちゃあね。いつもは饒舌な俺の舌も、少しばかり滑舌が悪くなって無口になろうってもんですよ」

「ああ、そのことか」

茅野は白衣を脱ぎ、コートを掛けるスタンドに引っ掛けると、ぎしりと大きな音をさせて椅子に座りこんだ。その音を聞くたび、翼はクマの巨体に椅子が悲鳴を上げているように思えてならない。

「まあ、そんなに気にすることはないさ。頭を下げたなんて言っても、何も土下座してまで『最初は軽薄そうに見えるでしょうが、本当はいい奴なんです!』なんて、俺は弁護してまわったわけじゃないからな。単におまえが周囲に慣れるまで――というより、周囲がおまえに慣れるまで時間がかかるだろうと思ってのことだ。じゃないと、おまえが勤務して一週間後には、俺の元に『あれは一体どういう人物なんですか!?』って、苦情の山がてんこもりになるだろうと予想してたんでな。俺はただ単に『茅野先生のご紹介と聞きましたが……』ではじまるそうした苦情処理が面倒だと思って、先に手を打っておいただけのことだ。永井主任にも言われたよ。『茅野先生も随分大きな爆弾を抱えこみなさったもんですねえ。あれは爆発させて危険処理すべきなのか、それとも爆発させないで危険回避すべきなのか、極めて見極めが難しい人物ですよ』ですとさ」

翼は分厚い眼鏡の向こうから、珍しい昆虫でも眺めるようにこちらを観察してきた永井主任を思いだし――何故だか笑いがこみ上げてきた。実際のところ、(よく見ている)と少しばかり感心してしまう。

「まあ、三か月もすれば、嫌でもおまえがどういう人間なのかは周囲に広く知れ渡るだろうよ。で、<結城先生はこういう人>像みたいなものが広く知れ渡れば、『あの先生は顔もいいが腕もいい』ってことで、大体のところ落ち着くだろう。ま、あともう少しの辛抱といったところだな」

「そんなに単純なことだといいんスけどねえ」

翼は椅子の上で伸びをし、コキコキと右と左に首を回す。

「あと俺、隣の部屋の館林先生に粗相しちゃったから、あやまらなきゃならないんです。茅野さん、なんかいい方法ありませんか?」

「粗相っておまえ、今度は一体何やらかしたんだ?」

「ま、大したことじゃないんスけど……運が悪ければ俺、館林先生のことを殺してたところだったんです」

事の経緯を説明すると、茅野は思わずブッとコーヒーを吹き出し、大笑いしていた。

「そりゃあおまえ、常識的に考えて、館林先生じゃなくても誰だって怒るだろうよ。よし、わかった。これを持っていって平謝りに謝れ。隣同士ということもあって、俺と館林先生は結構仲がいいんだ。機会があったらそのうち、適当におまえのことも執り成しておいてやろう」

茅野は患者からもらった某有名菓子メーカーの箱を、翼に向かって差し出す。

「いや、いいっスよ、御大。そこのベルギーチョコ、マジでバカうまですから、ヴィーナスに持って帰ったほうが絶対いいです」

「気にしなくていい。美奈子は俺がしょっちゅうこの手のものを持って帰るんで、むしろ辟易してるくらいなんだ。看護師たちに渡そうかとも思ったんだが、どうも今日退院した宮野さんはそっちにも同じものを置いてったらしい……ま、あまりものだと思って、遠慮なく使え」

「そうですか。そんじゃ遠慮なく」

翼は見るからに有り難そうにして緑と赤の紙包みをおしいただくと、レントゲン写真やCT、MRIといった画像診断の入った資料を片付け、帰り支度をはじめた。こうして茅野と向きあって話しているうちに、彼が自分のためを思って頭を下げた……ということは、肩身が狭くなるようなことではまるでなく、翼にとってむしろ喜ぶべき、嬉しいことであるように思えてくるのが不思議だった。

「そんじゃ大将、お先に。お疲れさまでした」

「ああ、お疲れさん」

翼にくれたのとは別の紙包みをあけると、そこからわらび餅を取りだして食べ、茅野は手元の書類を整理しながら、愛弟子のことを見送っていた。

ドアから出ていきしな、偶然館林恒彦が部屋の鍵をあけようとする場面に出食わし――翼は早速とばかり、反射的にベルギーチョコの包みを館林に差しだしていた。

「あの、先日は大変ご無礼を致しました。九重事務長からも、先生が大変ご立腹であると聞き……今日の昼休みに厳重注意を受けました。でもあれはですね、本当に不慮の事故といいますか、わざとやったことではなくて……」

館林は翼から差しだされた菓子折りを軽蔑したように眺めると、それを受けとるでもなく、ただ一言「ふん!」と鼻を鳴らし、そのまま自分の室内へ大股に歩み去っていた。

(あっちゃ~。ありゃ相当怒ってんだな、ハゲ林の奴)

間近で見れば見るほどあまりに素晴らしいハゲっぷりだったので、脳外科医・館林恒彦の仇名は、翼の中ですぐそのように決定された。

(やれやれ。よりにもよってなんでこのハゲが隣人なのかね。しかも、同じマンションの同じ階の住人とは……ま、ほとぼりが覚めた頃にでも、部屋のインターホンを押して釣りの話でも振ってみっか)

薄暗い医局の廊下を歩いていきながら、翼はそんなことを思い、階段を下りて五階の外科病棟までいくと、医務室へ寄り、引き継ぎを受けた患者の資料一式を所定の場所へ戻した。カルテとそれらの資料を自分でも照らし合わせた現在、翼は高畑医師から説明を受けたいこと、質問したいことが山ほどあったが――事を穏便に済ませたいと考えるのであれば、やはり自分のほうから頭を下げる以外に道はなさそうである。

(そーいや俺、盗まれた五十万のことなんか、もうどうでも良くなってんな。第一、あの先生が医薬品会社からリベートなんか受け取るわけがないってーか、むしろ逆に俺がそんなことしてるのがわかったら、頭に角を生やして倫理をといてきそうな気がするもんな)

そして翼が、(五十万くらい、いつもポケットマネーとして財布に入れてんのが普通っていう、高畑医師の金銭感覚はもしかしたらそっちかもな)――などと思いつつ、病棟をあとにしようとした時のことだった。背後から突然、示し合わせたように笑い声がわき起こる。

「やっぱり、噂に聞いたとおり格好いいわねえ!」

「これから仕事のやり甲斐あるわあ」

「来月のイケメンドクターコンテストが超楽しみ!」

この時間帯の看護師たちは全員、すでに申し送りの終わった夜勤帯の看護師たちである。彼女たちはちょうどこれから、点滴交換のために各病室を回るところだったらしいが――翼と一瞬目が合うなり、さらにきゃあきゃあと騒いでいた。

(イケメンドクターコンテストだって?)

翼は果てしもなく嫌な予感にかられて、この日K病院をあとにした。それがどのような種類のコンテストなのか、詳細はわからないにしても、どうやらろくでもないコンテストらしいということだけは、名称だけですぐにわかる。

「まあそんなことも、とりあえずどうでもいっかあ。それよりマジで腹減った。今日は晩ごはん、何にすっかなあ」

そんなことをぼやきつつ、翼は車に乗りこむと、途中でスーパーに寄って適当に惣菜などを買い、マンションまで戻ってきた。そしてテレビを見ながら腹ごしらえをし、何気に酒を飲んでぼんやりしていると――不意に、心の奥底からなんともいえないような、虚しいノック音が響いてくる感覚に囚われる。

以前まで、翼はこうした瞬間が訪れた時には、大抵は外へ出かけることが多かった。心の中央にブラックホールのような暗黒の浸食の気配を感じると、正体がなくなるくらい酒を飲むか、あるいは適当に行きずりの女性を捕まえて寝る(「それで毎回必ず相手が見つかるのだから大したものだ」というのは茅野の言)。

けれど、今の翼にははっきりとわかっていた。前までの自分はそうしたものからただ単に目を背けて逃げていたのだということが……そして今はもうそうした<死>そのものからの浸食と対峙しても、意外にも結構平気だったりもする。何故なら、そこからまた目を背けて逃げるか、それとも別の道を模索すべきなのかと、冷静に判断しようとしている自分が目の前にいるからである。

(本当に俺、これで良かったのかな。まだ勤務初日ってせいもあるけど、体力なんかまだ余ってる感じがする。これを極限まで酷使してあとは泥沼のように寝るってサイクルを、俺はもう少し続けるべきじゃなかったんだろうか……)

何か人間として必要不可欠な義務を放棄した責任感が、翼の背中には重くのしかかっていた。そしてこうしたことを考えはじめるたびに、翼の脳裏には羽生唯の姿がセットとして思い浮かんでしまう。それは(おまえさえいなけば、俺はまだあの場所にいたはずなのに)という、見当違いも甚しい恨み言のようなものだった。

旅行に行けば、住む場所が変われば、新しい職場で新生活をスタートさせれば――時の波の流れの中に、あの女の姿はすぐにも埋もれて消えるだろうと翼は想像していた。けれど今日、瑞島藍子と話していて、はっきりと感じてしまった。何故、今自分の隣にいるのが同じように色白で、同じように華奢な容姿の羽生唯ではないのだろう、ということを……。

もっと言うなら、以前の失恋を忘れようと思うなら、誰か新しい恋人を見つけるのが手っとり早いというのが一般論である。だが翼はもう、水上ゆう子のような行きずりの女を見つけたいとは思っていなかった。かといって本当に欲しいと思う女性のこともまた、手に入れることは叶わない。

(まあ、今週の木曜には要の奴がやって来るからな。あいつの恋愛カウンセリングでも、また受けてみっか)

翼はそんなことを思いつつ、リモコンでテレビのスイッチを切ると、風呂に入り、適当に台所の片付けをしたのち、あとは何も考えず眠った――いや、明日手術予定の患者のこと、また高畑医師が執刀医を務める術場で、第一助手を務めねばならないことをちらと最後に考えたが、次の日の朝になるまでの間、翼はどんな夢をも見ることはなかったのである。

>>続く……。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます