|

|

|

|

| |

|

|

|

土曜のハイキングを終えて 土曜のハイキングを終えて

10時頃帰宅

なんだかんだで寝たのが0時ぐらい

翌朝、筋肉痛で動けないと思っていたのに

軽い痛みだけで起き上がり階段を普段と変わらずに下りることができた

この間の伊豆ヶ岳と比べると相当違う

あの、山行が筋肉をつけてくれたのだろうか

ワタクシの体もずいぶんと成長したもんだ

o( ̄^ ̄)oエライぞ筋肉

しかし、その日の午後あたりから足が動かなくなってきた

体もどんどん固まっていく・・・

ふくらはぎ、太ももと筋肉痛が始まってきたのがわかる

そして、今朝・・・・

ギク"ヘ( ̄- ̄"ヘ)),,シャク,,"ヘ( ̄_ ̄"ヘ)),,ギク,,"ヘ( ̄_ ̄"ヘ)),,シャク,,

うおおおっ!完全なる筋肉痛だぁ!

階段も下りるのがつらい

・・・歳をとったもんだ・・・

さて、今回の角田山ハイキングは

近くのワイナリーのランチへ行く予定ができたので

それでは新潟の低山もチャレンジしておこうと計画したものです

ワイナリーのお隣に山があるなんて

便利ですねー

この山の灯台コースは

他のコースより展望がよいと言われるコース

そして海抜0メートルからのスタートで

他のコースよりキツイと言われるコースでもあった

でも、高さ481mの低山

伊豆ヶ岳よりも登る高さが低い

楽勝楽勝で出発したのですが・・・・

本編へつづく

| Trackback ( 0 )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

レポに入る前にちょっと説明しておこうかと思いまして レポに入る前にちょっと説明しておこうかと思いまして

今回のイベントを知ったのはネットではなく『山と渓谷』という雑誌

2月の記事で今回のイベントについてほんのちょっと触れていますが

もう一度書きますと、この雑誌を買ったのは「単独行」という文字から

(ツーリングでいえば「ソロ」にあたるわけですが)

ワタクシのしていることは「単独行」にあたるのか?ふと思ったからです

ツーリングでのソロなんて誰でもできるような簡単なことだけれど

登山のソロってそう簡単ではないのかな

今のところハイキングとトレッキングの間を行き来してるようなもので

そんなそんな単独行なんて

大げさなものじゃございませんが((-ω-。)(。-ω-))フルフル

ただ・・・ただ・・・ワタクシはいまだに納得のいかない山が!

(。-`ω´-) なぜだ・・・

なぜ・・黒滝山を最後まで歩ききれなかったか

あの馬の背から撤退した

あの敗北感が忘れられない

というのも、ネットで検索では

そんな「登山!」というほどの山でもないような書き方が多く

馬の背の先でちょっとたいへんだった程度な感じであり

そこさえ気をつければあとは大丈夫的な・・・?

ゆえに、ワタクシもその程度な気分で踏み出していました

しかし、ワタクシにはあの最後の一歩がとてつもなく遠くにあるように思えたのです

帰ってきてから、リベンジするために

再び検索をかけましたらば

ワタクシがためらったあの場所に足場が存在するような写真を発見しました

∑(〇Д◎ノ)ノ 足場があったの?

以前は足場があったとしたらハイキング気分でも歩けたのではないか

それほど難しいところではなかったのではないか

そして『群馬県の山』では崩落箇所があると書かれていたのも後で知り

そしてそして決定的な文章を発見したのが

『山と高原地図』のサイト内にあった

地図著者コラムアーカイブなのです

2008年10月のコラム半分無事だった九十九谷

その中の一文

「五老峰へと馬の背をたどるがいつもながら緊張する。

しかしナイフリッジを通過した上部のクサリ場に着くと、その取付きの足場となる草着きが崩落し、クサリまで手が届かない。

7月に来た時は通れたのだが。やってやれないことは無さそうだが、岩は湿って滑り易く、命を賭けるほどのことではない」

そして、その後の「現状」もかかれておりました

2008年11月のコラム結局無事だった九十九谷

その中の一文

「その後、馬の背奥の足場が崩落していた岩場には、鎖が着けられた、と聞いた。」

(ー`´ー)なるほどね・・

あの岩場にあいた足をのせる穴もその時にあけられたようです

アーカイブをご覧になればわかりますが

このコラムを書いたのが打田一さんでした

そして、ワタクシがこの『山と渓谷』で発見したのが

打田一さんのピンチ体験と上野村山開きの案内だったのです

ピンチ体験に書かれた山(熊倉山)と山開き登山の山(シラケ山)

偶然にもどちらも試しに登ろうと思っていた山だったので

これはきっと運命なのではないか!

そう感じ、この山開きのイベントに参加することにしたのでございます。

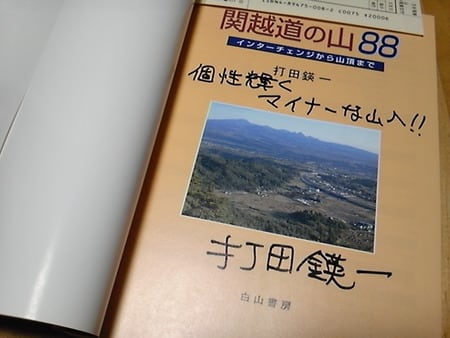

写真の本は当日買ったものでございます

『関越道の山88』

ワタクシのための本ではなかろうか!

名前だけで買ってしまいました

内容も、やはり行こうと思っていた山ばかりでした!

ヾ(*ΦωΦ)ノ ブラボー!

少々古いのですが、気にしません。

詳細はネットで調べればいいのです

ミーハーなのでサインもいただきました

このコメントがまた最高です

個性輝くマイナーな山へ!!

なんなんですか?この人はワタクシの心を読み取ってしまったのではないですか!?

個性ですよ!個性!

道には個性があるのです!

それを求めてひた走っていたのです

今は歩いていますが

展望も何にもない山でも、魅力を感じるところがどこかあるはずなのです

それを見つけるのが楽しいのです。

道も同じです

何の展望もない暗い道を延々と・・・延々と!

クネクネ走って何が楽しいのか?

そこに、個性があるから

バイパスにはない個性が輝いているのです

( ̄‥ ̄)=3 フン

いいですねー

ちうわけで、この後天狗岩のレポを書きますヨ

| Trackback ( 0 )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

え、別にそんな大げさなことをワタクシはしたいワケじゃないんですけどね(´・ω・`) え、別にそんな大げさなことをワタクシはしたいワケじゃないんですけどね(´・ω・`)

ちょっと気になったから買ってみたんです

雑誌が1000円もしたんでビックラしたんですけどね

山用品はホントに高いですね

しかし、少し前から気になってる人が載ってて

しかも、ワタクシが気になっていた山へ入ったようで

そのうえ、春になったら行こうと思っていた山で「山行ツアー」をするそうで

買ってよかったと思いました

↑参加できると思っているが人数限定なためいけるかどうかわかりません

ちなみに下の地形図は今度行こうと思っていた山のものです

ココは『山と高原地図』の範囲外であるので

地形図が頼りになります

約3キロの距離で700メートルの標高差

登りはワタクシの足で3時間

小さいのも入れて5個のピーク

地元では人気のある山であるらしいけど

ワタクシの入る登山口はそうでもないようです

遊歩道まで出れば道標ははっきりしているということです

今回はピストンで帰ってくる予定ですが

その次は縦走予定で入りたいです

しかしながら、予定していた日に雨マークがついたので

今回は別の日に延期

空が晴れ渡っていることがこの山行の条件です

↑ま、展望を期待して山行をする人は皆そうなんでしょうけど・・・

しかし、読めば読むほど面白いですねぇ~

ワタクシの場合、低山のハイキング(トレッキング?)レベルなのですが

ひとりで山に入ると言う責任を忘れないでいなければと思いました

そのうちに登山になるかもしれないし

ツーリングもハイキングも単独行

生きて帰ってこれて良かった!

これを感じるためにワタクシは行くのかもしれません

| Trackback ( 0 )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|