書道講座の受講者さんのご友人から、和紙を寄付していただいたので、作品掛けになるタペストリーの制作授業をしました。

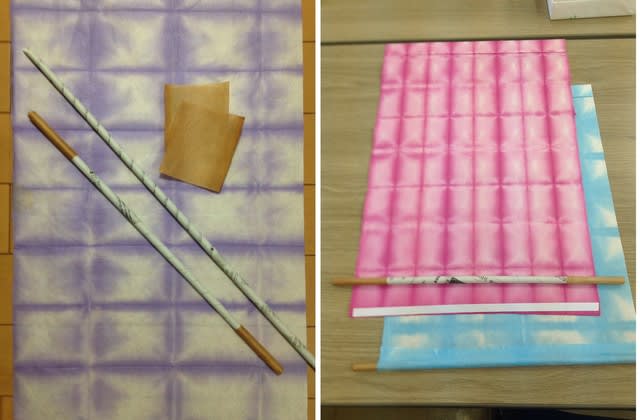

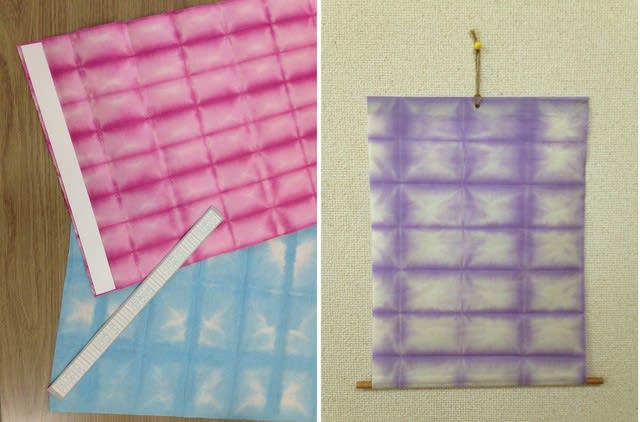

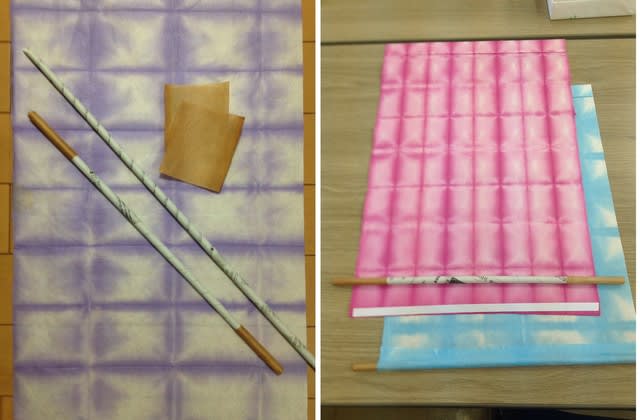

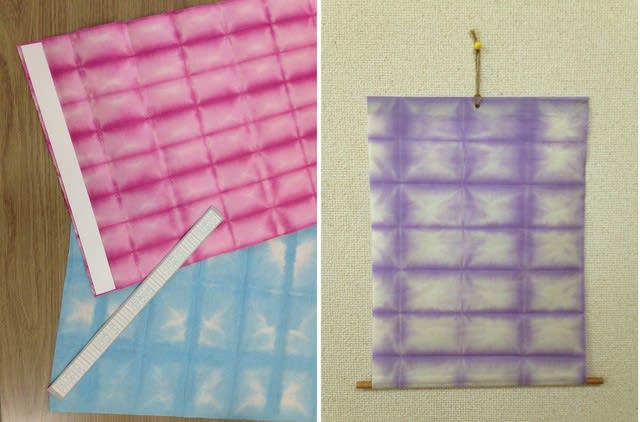

まず、和紙を半紙より大きいサイズにカット。次に新聞紙を細く巻いて棒を作り、和紙の横幅より長めにカットして、別の和紙を巻いて木の棒のような雰囲気にします。これを両面テープで和紙に巻き付けるれば、タペストリーの下部の出来上がりです。

上部は、和紙の横幅と同じ長さにカットした2,5cm巾の厚紙を芯になるように、両面テープで貼り付けます。この真ん中にパンチで穴をあけ、ひもを付けたら出来上がりです。

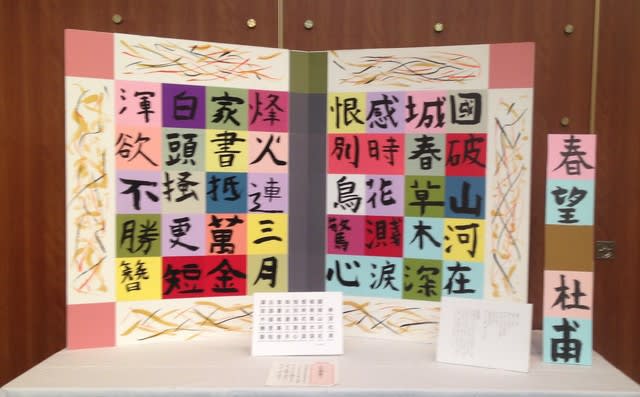

来た順に好きな色の和紙を選び、タペストリーを仕上げて、それぞれの和紙に合う書を自由に書いて貼っていただきました。

見出しの画像は、私が参考に作ったものです。それぞれ和紙の色に合う言葉を選びました。

左側は、支柱を這う朝顔をイメージしました。まず緑色で「あさがお」を蔓のように一筆で書き、その上に、「朝顔」を花が2輪咲いている雰囲気で仮名半紙に書きました。和紙の柄がよく見えるように、両脇をカットして、落款は別の紙に書いて貼りました。仮名半紙を使ったのは、和紙の柄が透けて見えるようにしたかったからです。

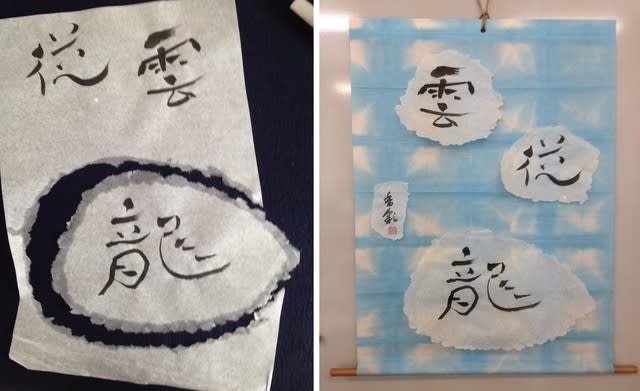

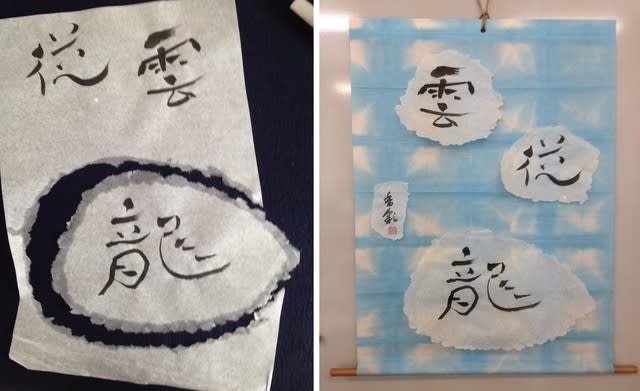

真ん中の「雲従龍(雲は龍に従う)」は、やはり仮名半紙に書きました。水色の和紙なので、空に雲が浮かんでいるように、一文字ずつ水で囲み濡れているうちにちぎるように外して貼りました。落款も同じようにちぎって作りました。

右の「花火」も同じようにちぎって外しましたが、花火が上がっている雰囲気にしたかったので、色水で文字を囲みました。「花」も「火」も花火をイメージしています。

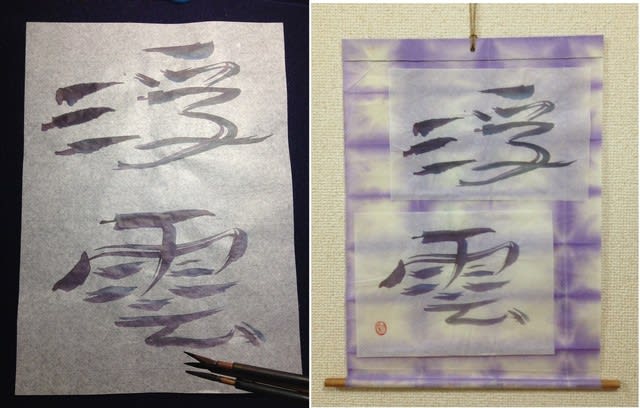

せっかくなので、リバーシブルで楽しんでもいいなあ~と思い、もう一点、裏側作品も作りました。

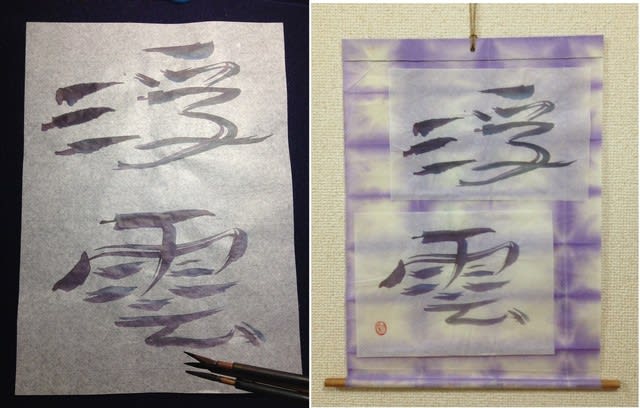

↓これも仮名半紙を使用。「浮雲」を筆3本まとめて持って書きました。3本の筆には、微妙に色の違う紫の彩液をつけています。3本の線になるところや、3本が合わさって1本の線になるところもあり、色も重なったり離れたり、面白い線になります。書き上がった後、真ん中でカットして、上下をずらして貼り、動きを出しました。

作品は、貼ってはがせる百均のスティック糊を使ったので、はがして、いろいろな作品を貼りかえて表も裏も楽しんでいただけたらな~と思います。

今年度1期の講座もあっという間に4ヶ月が過ぎ、本日最終日でした。

8月から2期も頑張ります。

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

にほんブログ村

にほんブログ村

どうぞ宜しくお願いします

)

)