安倍政権が目指す憲法改正を徹底解説「改憲4項目」ってなんだ:2018急上昇ワード

2017年10月の衆院選で与党が3分の2以上の議席を獲得、2018年は安倍政権が憲法改正へと着実に歩みを進める年になりそうだ。

2017年12月20日には、自民党憲法改正推進本部が「憲法改正に関する論点取りまとめ」として「改憲4項目」を掲げた。

自民党が掲げた改憲4項目

⑴ 自衛隊について

⑵ 緊急事態について

⑶ 合区解消・地方公共団体について

⑷ 教育充実について

しかし、この「論点取りまとめ」は自民党内の主張を列記しただけで内容は薄い。現状どういう具体的課題が存在し、それに対する解決策としてなぜ憲法改正が必要なのかはよくわからない。

Business Insider Japanでは、この改憲4項目で与野党の考え、今後議論すべき論点について、与野党の政治家、学者らに取材し、ポイントをまとめた。

9条改正:5月3日安倍首相発言で大きく動いた自衛隊加憲論

(1)自衛隊について

自衛隊がわが国の独立、国に平和と安全、国民の生命と財産を守る上で必要不可欠な存在であるとの見解に異論はなかった。

その上で、改正の方向性として以下の二通りが述べられた。

① 「9条1項・2項を維持した上で、自衛隊を憲法に明記するにとどめるべき」との意見

② 「9条2項を削除し、自衛隊の目的・性格をより明確化する改正を行うべき」との意見

①及び②に共通する問題意識として、「シビリアンコントロール」も憲法に明記すべきとの意見が述べられた。

自由民主党憲法改正推進本部「憲法改正に関する論点取りまとめ」より

ここで争点になっている憲法9条2項とは何か。

2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

なぜ2案になったのか。

自民党の従来からの議論では、9条2項を外さないと自衛隊の実態との整合性が取れないという意見が主流を占め、2012年4月の自民党憲法草案では2項を削除し、「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」と、自衛隊を「軍隊」と認める形になっていた。

しかし、5月3日の安倍首相の「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という発言を受けて自衛隊加憲論が主流となりつつある。

自民党憲法改正推進本部本部長代行の船田元衆院議員(64)は、今自民党内で賛否を取れば6割ぐらいは①の首相案に賛成するのではないかと語る。

「9条改正については国民の間でも慎重論が根強く、2項をなくすと、現在の自衛隊の役割が将来拡大する懸念を与えてしまう。『戦力を持たない』という言葉を残しつつ、自衛隊を明記することは、今の憲法の解釈で自衛隊が認められている現状を憲法に書くということなので矛盾は生じない」

だが、石破茂衆院議員(60)など、安全保障に精通している人ほど「自衛隊は立派な戦力であり、2項を外さないと矛盾する」と主張しており、2回議論したが、折り合いはつかなかったという。

2012年4月、中谷元衆院議員を委員長に自民党の憲法改正草案がまとめられた。

これに対し、野党第一党である立憲民主党は、2015年9月に成立した安全保障関連法が「違憲」であるという態度を示している。

「集団的自衛権の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障法制は、憲法違反であり、憲法によって制約される当事者である内閣が、みずから積み重ねてきた解釈を論理的整合性なく変更するものであり、立憲主義に反する」(立憲民主党「憲法に関する当面の考え方」より)

当然自民党は「合憲」の立場を取っているが、もし現行憲法が自衛隊を認めているのであれば、憲法改正の必要がないのではないか。そう主張する憲法学者も多い。これについては、安全保障政策上の安定性が異なるという。

「今は解釈のみによって自衛隊の存在が認められており、国民の自衛隊への理解や自衛隊員の士気の観点からしても、自衛隊という言葉があるとないとでは大きく異なる。解釈のみの場合、政権によっては自衛隊が違憲になる可能性もある」(船田氏)

船田氏は当初より党内議論のスケジュールが遅れているが、2018年中に憲法発議までいきたいと話す。

一方、憲法学者の井上武史九州大学大学院准教授(40)は「自衛隊明記」と「自衛隊に根拠規定付与」では意味が全く異なるという。

「自衛隊を明記すると憲法上の国家機関になり、国会、内閣、最高裁判所と並ぶ序列に位置付けられ、法律で設置された防衛省と上下関係が逆転してしまう。『必要最小限度の実力組織』など一般名詞にとどめるべき」

同様に、憲法学者の宍戸常寿東京大学大学院教授(43)も単に「ただ自衛隊を書き込めば済むものではない」と指摘する。

「安倍首相は、憲法学者が『自衛隊が憲法違反』だと言うから改憲して違憲の疑義をなくす。今までの政府解釈から1ミリもたさず、1ミリも変えない、自衛隊だけ書き込むと言っているが、憲法学者から見ると、1ミリも変えないのであれば、防衛省の存在や自衛権の範囲など、相当多くの規定を憲法に加えないといけない」

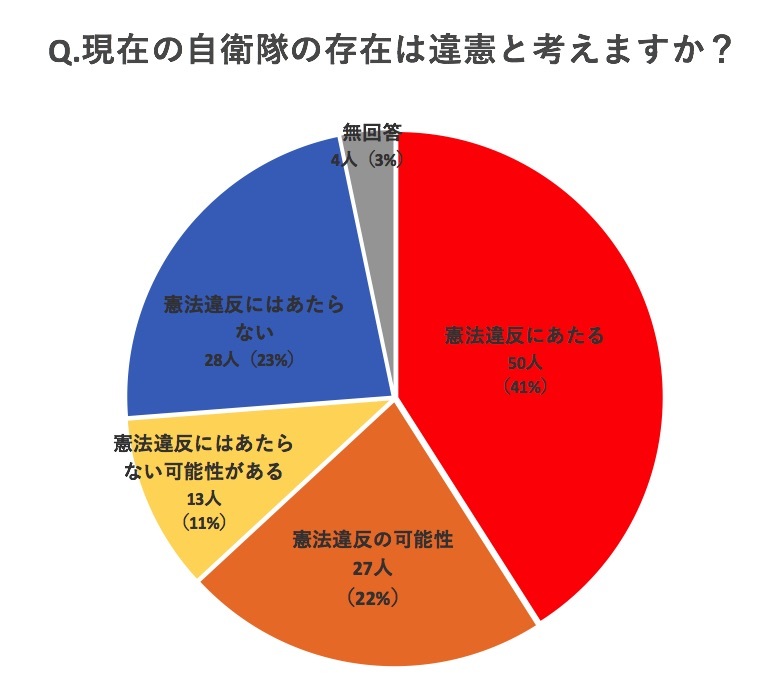

朝日新聞が憲法学者に対して行ったアンケート結果では、過半数が自衛隊は「違憲」だと答えた。

「朝日新聞2015年7月11日朝刊」よりBusiness Insider Japanがグラフ作成

自民党が主張する「シビリアンコントロール(文民統制)を憲法に明記すべき」という意見についても、井上氏はその矛盾点を指摘する。

「仮にシビリアンコントロールを明記すれば、自衛隊がミリタリー、つまり軍隊という立ち位置になってしまうために、現状を大きく超える改正になる」

安倍首相の加憲案では、自衛隊はあくまで「実力組織」という扱いになり、軍隊ではない。しかし、シビリアンコントロールを明記すれば、自衛隊が文民とは相反する立ち位置となり矛盾が生じる。仮に「軍隊」であれば、軍法会議など軍人に対応した機関が必要になる。それを設置しなければ、果たして一般の軍事知識の乏しい裁判所が自衛官を適切に裁くことができるのか、また別の疑問が生じてくる。

国民は何に対して賛否を投じるのか?

自民党は9条改正について、2案にまとめたが、他に議論すべき論点も多い。

宍戸氏は、直近の5月3日安倍首相発言に加えて、2015年安保法案、戦後の安全保障体制の変化、3つの流れを整理した上で考えるべきだという。

多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、今なお存在しています。(中略)私は少なくとも、私たちの世代のうちに、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、「自衛隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきである、と考えます。もちろん、9条の平和主義の理念については、未来に向けて、しっかりと堅持していかなければなりません。そこで「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という考え方、これは国民的な議論に値するのだろうと思います。

2017年5月3日「安倍首相ビデオメッセージ」より

憲法論議は一つ一つ論点を整理して議論すべきだと主張する宍戸氏。

宍戸氏は2015年に成立した安保法については、集団的自衛権の一部行使容認が合憲なのか違憲なのか、白黒つけるべきだと語る。

「政府は今までの憲法の解釈内と言っているが、政党やメディア、国民の中には『違憲』だと主張する人もいる。こうした状況で、国民投票を行っても、自衛隊を合憲とするために投票したのに、集団的自衛権の一部行使を認めたという形になりかねない。一つのやり方として、集団的自衛権の一部行使を認めるのか、認めないのか、憲法改正の国民投票で聞くという提案はあり得る」

また、安全保障体制が変化する中で、改めて日本の外交上重要な国益とは何か、それを守るために日本は国際社会において何をすべきなのか、軍事力(実力組織)をどう位置付けるか、根本的な議論をすべきだと、宍戸氏は主張する。

「改憲したい人はとにかくいろいろなものをごちゃ混ぜにして賛成しやすくし、護憲派の人もごちゃ混ぜにしている。一つ一つ整理して議論が深まっていかない方が大きな問題」

緊急事態条項:現法案で代替可能?

⑵緊急事態について

国民の生命と財産を守るため、何らかの緊急事態に関する条項を憲法上設けることについて、以下の二通りが述べられた。

① 選挙ができない事態に備え、「国会議員の任期延長や選挙期日の特例等を憲法に規定すべき」との意見

② 諸外国の憲法に見られるように、「政府への権限集中や私権制限を含めた緊急事態条項を憲法に規定すべき」との意見

今後、現行憲法及び法律でどこまで対応できるのかという整理を行った上で、現行憲法体系で対応できない事項について憲法改正の是非を問うといった発想が必要と考えられる。

自由民主党憲法改正推進本部「憲法改正に関する論点取りまとめ」より

緊急事態条項については、②の国民の権利の制約については懸念が挙げられるが、①の国会議員の任期延長についてはあまり反対の声は聞こえない。

しかし、宍戸氏は、国会議員の任期切れの間の意思決定方法は長い蓄積があり、「参議院の緊急集会」で代替可能だという。

「この種の問題は、古代ローマの時代から議論されてきていて、日本国憲法を作る時にアメリカ(連合国)が大日本帝国憲法時代の枢密院の廃止を主張したので、その代わりに参議院の緊急集会を置いた。これを使えば問題ない」

参議院の緊急集会

憲法第54条で規定されている、衆議院の閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生した時に、参議院が国会の権能を暫定的に代行する制度。

本当に議論すべきは、②の国民の権利の制約だという。ただこれについても、2004年に制定された、武力攻撃や緊急事態などに際して住民の避難・救援に必要な場合、一定の範囲で私権を制限することを容認する制度である、「国民保護法制」で足りるのではないかと話す。

「国民保護法制に足りないところがあって、それを邪魔するものとして憲法の規定がある、ということであれば改憲案を考えればいい。しかし、現状はそういう議論にはなっていない」(宍戸氏)

合区解消:都道府県単位はどれだけ重要なのか?

⑶合区解消・地方公共団体について

両議院議員の選挙について、一票の較差(人口比例)への対応により行政区画と選挙区のずれが一層拡大し、地方であれ都市部であれ今後地域住民の声が適切に反映されなくなる懸念がある。このため47条を改正し、①両議院議員の選挙区及び定数配分は、人口を基本としながら、行政区画、地勢等を総合勘案する、とりわけ、②政治的・社会的に重要な意義を持つ都道府県をまたがる合区を解消し、都道府県を基本とする選挙制度を維持するため、参議院議員選挙においては、半数改選ごとに各広域地方公共団体(都道府県)から少なくとも一人が選出可能となるように規定する方向でおおむね意見は一致している。

同時に、その基盤となる基礎的地方公共団体(市町村)と広域地方公共団体(都道府県)を92条に明記する方向で検討している。

自由民主党憲法改正推進本部「憲法改正に関する論点取りまとめ」より

安倍首相は、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と一定のスケジュールを引いているが、自民党の船田氏は、「実質的にタイムリミットがあるのはこれだけ」だという。

というのも、最高裁が現選挙制度の変更を求めているからだ。合区が初めて導入された2016年7月の参院選について、最高裁は「合憲」と判断したが、「一票の格差」は3.08倍と依然として大きい。今後さらに合区を進めるのか、もしくは一人一票にあった形で議員定数を増やすか、憲法を改憲するのか、次の2019年参院選までに結論が急がれている。

憲法発議が議員立法であることの弊害は大きいと語る井上氏。

提供:井上氏

自民党内ではすでに「各都道府県から少なくとも(参院議員を)一人を選出」するように規定する方向で意見が一致しているが、井上氏は現職議員のための「お手盛り」だと批判する。議員たちが自分に有利になるように制度を変更するという意味だ。

「本当に都道府県の声を反映したければ、アメリカ上院が各州2人としているように、人口の多い少ないに関係なく各都道府県の定数を統一すべき。しかしこういった提案はされていない」

同様に、宍戸氏も「日本の民主主義において都道府県単位がどれだけ重要なのか、議論すべき」と問題提起する。

少子高齢化が進む日本においては、世代別で議員を選出する方法や、女性の政治進出が遅れている状況を考慮し、性別で議員を選出する方法も考えられる。

教育充実:維新の賛成を得るため?

⑷教育充実について

教育の重要性を理念として憲法上明らかにするため、26条3項を新設し、教育が国民一人一人にとっての幸福の追求や人格の形成を基礎づけ、国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑みて、国が教育環境の整備を不断に推進すべき旨を規定する方向でおおむね意見を一致している。

89条は私学助成が禁止されていると読めることから、条文改正を行うべきとの意見も出されている。

自由民主党憲法改正推進本部「憲法改正に関する論点取りまとめ」より

この「教育無償化」も、自衛隊加憲と同様に、5月3日安倍首相のビデオメッセージで急遽優先順位が上がった改憲項目だ。この背景には日本維新の会の存在がある。

衆議院においては自民党・公明党(与党)のみで憲法発議に必要な3分の2以上の議席を持っているが、参議院は与党だけでは足りず、維新の持つ11議席を必要とする。維新は従来から教育無償化を主張しており、自民党からすると「他党への配慮」(船田氏)という見方も強い。

ただし、「教育無償化」という言葉が独り歩きしては困ると船田氏は語る。

「お金持ちや私立高校、私立大学の授業料まで完全に無償化すると、モラルハザードが起こりかねない。今考えているのは『経済的な理由に関わらず教育を受けられる権利がある』、その程度の無償化ならいいのではないか。完全に無償だと逆用されないように、『教育の質的量的な充実』という言い方をしている」

一方、 政策手段である教育無償化を憲法に書き込むべきなのか、疑問の声もある。

「財政など外的要因も関係する上に、そもそも政策目標が何かがわからない」(宍戸氏)

立憲民主党憲法調査会長の山花郁夫衆院議員(50)は、そもそも「無償教育の漸進的な導入」を定めた国際規約を遵守しているのだから、憲法改正を行う前に施行するのが当然だと主張する。

憲法を守らせる仕組みをいかに作るか

他に議論すべき論点はあるのか。

立憲民主党は、2017年12月7日に発表した「憲法に関する当面の考え方」において、臨時会召集要求と衆議院の解散権、知る権利などについて論点を掲げている。

立憲民主党はまだ党ができたばかりで改憲についての考えは今後詰めていくと話す山花氏。

「法律を作る時は、その必要性や正当性を根拠付ける社会的な出来事、立法事実があった時に改正する。憲法も同様で、最近だと臨時国会が開かれなかったり、大義なき解散が行われた。また、森友学園や加計学園の時には政府に不都合な情報が十分に公開されなかった」(山花氏)

衆院解散権とは、首相にとって「伝家の宝刀」と言われる解散権について、乱用を防ぐために制限を加えようとする考えだ。宍戸氏は「ただ解散しにくくするのではなく、日本の多すぎる国政選挙を少なくしつつ権力の乱用を防ぐ仕組みを考えるべき」だとしながらも、安保法案が合憲か違憲かはっきりしない状況や、こうした“立法事実”について、「憲法に書いてあることを時の政府が守っているのかいないのかを監視する仕組みが不十分であることが最大の問題」だと指摘する。

井上氏も「統治者(政府)に対して『憲法を守れ』というのは憲法論ではない。日本の憲法は分量が少なく、現代立憲主義の到達点である憲法裁判所もない。憲法がなぜ守られないのか、守られるためにはどういう制度やシステムを備える必要があるかを議論すべき」と語る。

自民党は今後一気に改正へ、と勢いづくが、これまで見てきたように議論すべき論点は多い。

条文作成のプロセスについても、井上氏、宍戸氏ともに、国会議員だけではなくもっと専門家を交えて議論すべきだと主張する。

「改正成立後の憲法の執行、法律がどう変わっていきそうか、専門家や行政組織の実務家も交えて議論していくべき。本来は、情報や官僚などのさまざまなリソースを有する内閣が憲法改正原案を準備するのが望ましい」(井上氏)

「条文を支える理由づけになるような、外国の法制の資料など、国会の憲法審査会の事務局の中に研究者や弁護士などを参与などとして与野党が公平に使えるような形でプールするのがいいのではないか」(宍戸氏)

安倍首相が当初目指した「2020年までに」というスケジュールより改正論議は大幅に遅れており、2018年中に発議までいくかどうかはわからない。

しかし、拙速に改正ありきで進むのでなく、本当に改正が必要なのか、必要だとすればどの項目なのか。もっと国民的な議論が必要なのではないか。例えば、憲法で規定されていない政党条項の設置や女系天皇、2015年大阪都構想時に見られた国民投票の際の過度なCM規制など、他にも議論すべき点は多い。メディアを中心に、一つ一つ論点を整理し、与野党、国民が議論していくべきだろう。

(文、写真・室橋祐貴)