日経と朝日、朝刊1面で7割以上が発表報道

福島第一原発事故以降、マスコミ不信が高まった。政府や東京電力が発信する情報をそのまま横流しする「発表報道」が横行し、「新聞・テレビは真実を伝えていない」という見方が広がったためだ。

上智大学の田島康彦教授は、当時緊急出版した『調査報道がジャーナリズムを変える』の中で、「福島原発報道はまさに発表報道のオンパレード」としたうえで、「かつての『大本営発表』報道とどこが違うのか」と手厳しく指摘していた。

あれから5年余りが経過し、大手メディアの報道姿勢は変わっただろうか?

主要紙の朝刊1面を見る限り、残念ながら何も変わっていない。新聞によって程度の差はあっても、記事の6割以上は発表報道で占められていたのだ。

私が分析対象にしたのは全国紙5紙(読売、朝日、毎日、日本経済、産経)と東京新聞。6~8月の3ヵ月間にわたって各紙朝刊1面に載った記事をすべて点検し、発表報道に該当する記事を抜き出したうえで、全体に占める割合を算出してみた。

すると、日経(73%)、朝日(70%)、読売(68%)、毎日(67%)、産経と東京(共に60%)という順番になった。日経と朝日の場合は7割以上が発表報道である一方で、発表報道への依存度が比較的低いのが東京と産経の2紙というわけだ。

当コラムを読んでいる方なら既視感があるのではないか。7月8日公開のコラム(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49132)で紹介したように、経済誌プレジデントが外国人記者の評価に基づいてマスコミ信頼度ランキングを実施したところ、東京新聞が断トツの1位に選ばれ、2位には朝日と並んで産経が登場した。

ここには「発表報道に依存しない=信頼度が高い」という構図がありそうだ。

田島教授が指摘したように、発表報道に傾斜しすぎると戦前の「大本営発表」と変わらなくなる。

政府や大企業など権力側が用意するプレスリリース(報道機関向け資料)を読みやすく加工するだけでは「プレスリリース原稿」であり、こうした原稿で紙面が埋まれば実質的に「政府広報紙」「企業広報紙」になる。分析を加えずに事実だけ報じているからといって「客観報道」というわけではない。

エゴスクープも発表報道

発表報道に該当するのは、記者会見やプレスリリース、イベントなどの公式発表を基にした記事に限らない。

公式発表を先取りしていち早く報じる「エゴスクープ」も発表報道である。権力側がメディア側に報じてもらいたいニュースを報じている点では、公式発表に基づいた記事と同じだからだ。

日経が発表報道への依存度で頭一つ抜けた一因もエゴスクープにある。

これまで当コラムで何度も触れてきたように、エゴスクープはニューヨーク大学(NYU)のジェイ・ローゼン教授の造語であり、「放っておいてもいずれ明らかになるニュース」をすっぱ抜く点に特徴がある。日経はエゴスクープで突出しているのだ(7月15日公開のコラム参照 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49182)。

6~8月の3ヵ月間で見ると、日経朝刊1面に載ったエゴスクープは合計100本以上に上る。日経に次いでエゴスクープが多い読売の2倍以上だ。コラムや読み物を除いたニュース記事全体に占める割合で見ると4割に達し、2割以下の他紙と比べて際立っている。

典型例は8月30日付の日経朝刊。1面に5本の記事が載り、読み物「働く力再興」を除く4本のニュース記事がそろってエゴスクープだった。見出しを列挙すると以下のようになる。

●自民税調会長 配偶者控除見直し検討

●国交省 国内線着陸料1~5割減

●東京都知事意向 築地移転延期へ

●JX・東燃ゼネ新会社 JXの内田氏社長に起用

記事はそれぞれ自民党、国交省、東京都、JXホールディングス・東燃ゼネラル石油を主語にしており、記事の冒頭では「見直しを検討」「意向を固めた」といった表現を使っている。権力側がいずれ発表するニュースを先取りしているためだ。

JX・東燃ゼネの記事は「人事を固めた」に続いて「31日に発表する」と書いている。プレスリリースを1日早くすっぱ抜いた格好だ。

社会的弱者を主人公にする東京新聞

では、どんな記事が発表報道に依存しない記事なのか。

8月28~30日付の東京新聞朝刊1面のトップ記事を見てみると、すべて発表報道とは無関係の独自記事だった。見出しは以下の通りだ。

●学校つらい子へ「大丈夫」 もうすぐ新学期 居場所必ずある(8月28日)

●初のバリアフリー映画館 シネマ目で耳で せりふに字幕 情景を音声で(8月29日)

●ホーム駅員増やして 地下鉄転落事故現場 識者と歩く(8月30日)

記事は政府や大企業など権力側を主語にしていないし、いずれ記者クラブで発表されるニュースでもない。

記事の主人公は「学校つらい子へ」では子ども、「初のバリアフリー映画館」では耳が聞こえない人と目の見えない人、「ホーム駅員増やして」では視覚障害者である。いずれも社会的弱者ということだ。

「学校つらい子へ」は、新学期を前にして通学がつらい子どもに居場所を無料開放する動きに焦点を当てている。フリースクールの関係者に取材し、学校以外にも居場所があることを伝えている。主人公である子どもにも直接取材してあれば理想的だったが、それは望み過ぎか。

ちなみに、28~30日の3日間に限ると、東京新聞朝刊1面には発表モノやエゴスクープは1本も見当たらなかった。ニュース解説やコラム、ルポ、調査報道などのほかは、台風10号接近などの発生モノだった。

事故や事件などの発生モノは速報ニュースという点で発表モノと同じだが、発表報道とは区別して集計した。

ニュースは記者クラブの外にある

発表報道の一大拠点は記者クラブである。記者クラブは戦時中に権力側のプロパガンダに組み込まれ、戦争を美化する「大本営発表」で失態を演じたことから、GHQ(連合国軍総司令部)から解散するよう警告を受けたこともある。

記者クラブは霞が関や永田町などもっぱら権力側に配置されているため、権力側と一体化しがちだ。例えば官邸記者クラブはあっても有権者記者クラブはないし、財務省記者クラブはあっても納税者記者クラブはない。

もちろん国民にとって重要なニュースはいくらでもあり、権力側が発信する情報はほんの一部にすぎない。権力側が発信する情報で新聞紙面の大半が埋まっていたら、権力迎合型報道になり、むしろ問題である。その意味から記者クラブに依存しない報道が求められている。

例えばPTAはどうだろうか。個人的には日米で地元公立学校へ子どもを通わせ、どちらでもPTAと接点を持った。日本ではPTA会長も務めた。その経験をきっかけにして、PTAはニュースの宝庫でありながらほとんど取材されることがない「未開拓分野」であると思うようになった。

公立学校へ子どもを通わせる家庭や地域コミュニティにとってPTAは重要なテーマだ。PTAは行政機関の下請け的な役割を負わされていないか、専業主婦の無償労働提供によってどれだけ行政コストが浮いているのか、本家である米国ではPTAは日本とはぜんぜん違う機能を果たしているのではないか――。

日ごろ新聞やテレビを見ているだけでは何も分からない。

理由は明らかである。記者クラブに所属する記者は官庁や企業が流す情報を処理するのに忙しく、記者クラブとは無関係の世界に関心を持ちにくいからだ。PTAはボランティア組織であり、記者クラブで会見したりプレスリリースを配布したりすることはほとんどない。

半世紀以上も昔、米経済紙ウォールストリート・ジャーナルは米国の新聞報道に革命を起こした。「過去24時間以内に起きた出来事を簡潔に伝えるだけではジャーナリズムの使命を果たしていない」と結論し、ルポやニュース解説、調査報道などで1面の大半を埋める方針を打ち出した。いわば「脱発表報道」を宣言したのである。

その結果、ウォールストリート・ジャーナルの1面トップは「なぜ」「どうして」に力点を置いて掘り下げたフィーチャー記事(読み物)の指定席になった。発表モノは、過去24時間に起きたニュースを一覧にして見せる新設欄「ホワッツ・ニュース」にひとまとめにされるようになった。

ウォールストリート・ジャーナルは発表報道と一線を画すことで「ウォール街のゴシップ紙」を脱皮し、一流紙の仲間入りを果たした。

福島原発事故報道で失った信頼を取り戻すためにも、日本でも「脱発表報道」を宣言する新聞が出てこないものか。

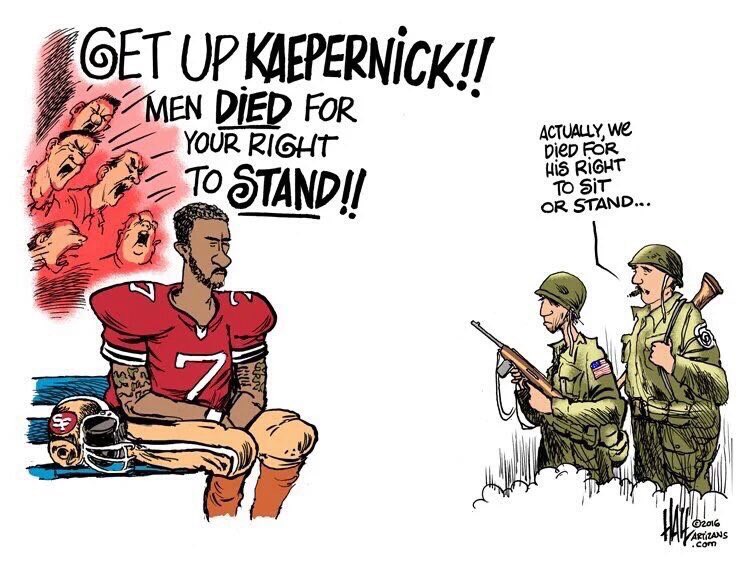

「1994〜97年、言論と表現の自由を守るために、兵役につきました」

「1994〜97年、言論と表現の自由を守るために、兵役につきました」