昨日(17日)サンントリーホールで開かれた読売日本交響楽団第536回定期演奏会に行ってきた。指揮はシルヴァン・カンブルラン。ピアノはニコライ・デミジェンコ*。ソプラノはローラ・エイキン**。

【演目】(※はアンコール曲)

シェーンベルク/弦楽のためのワルツ

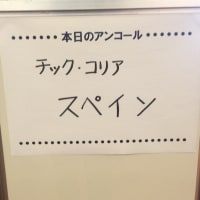

リスト/ピアノ協奏曲第1番変ホ長調*

※メトネル/おとぎ話

~休 憩~

マーラー/交響曲第4番ト長調 「大いなる喜びへの賛歌」**

《19時00分開演、21時05分終演》

1曲目。10曲の小曲が連なる組曲だが、1曲あたりが1分前後と短く、15分余の間に9回も仕切り直しがあるとさすがに集中力が途切れる。徹底したアッタカで演奏するなりの工夫がほしかった。

2曲目。プログラムにはニコライ・デミジェンコのことを「ピアノの詩人」と書かれていたが、その風貌は詩人というよりも哲学者が理工系の大学教授といった感じ。ただし、音色は風貌とは違って意外にもイケイケドンドンで、リストがもつ変質さというか狂気があまり感じられない。まあ、解釈の違いなのだろうが、ちょっと残念だった。

3曲目。マーラー音痴である。マーラーの音楽はいつもながらよく解らない。彼が作る交響曲には連携性を見いだせても、楽章間の関係性がまったく見いだせない。特にこの曲はその度合いが強く、交響曲というより、4つの違う曲が無造作に集合した曲にしかた思えない。これでは心揺さぶれない。加えて、この日の読響の金管陣はアンサンブルがバラバラで明らかに全体の足を引っ張っていた。加えて、肝心要のソプラノのローラ・エイキンは声がほとんど通らず、第4楽章は尻窄みの状態だった。

最後に余談になるが、これまで一番観客のマナーが悪いオケはN響の客だと思っていたが、それは残念ながら改めなくてはならない。今回の読響の演奏会では終演時間が9時を回っていたせいもあるかもしれないが、終演後すぐに席を立つ客が多いのに驚いた。それと共に正直さほど良いとも思えない演奏にもかかわらず「ブラボー!」を連発する客が多くいるのにも驚いた。これは読響の観客の質の問題なのか、それとも熱狂的なマーラーファンの質の問題なのだろか。カンブルランは好きな指揮者の1人なのだが、読響の秋季以降のプログラムはコンサーヴァイブだし、今後通いつめるかには赤信号が点滅してしまった。

【演目】(※はアンコール曲)

シェーンベルク/弦楽のためのワルツ

リスト/ピアノ協奏曲第1番変ホ長調*

※メトネル/おとぎ話

~休 憩~

マーラー/交響曲第4番ト長調 「大いなる喜びへの賛歌」**

《19時00分開演、21時05分終演》

1曲目。10曲の小曲が連なる組曲だが、1曲あたりが1分前後と短く、15分余の間に9回も仕切り直しがあるとさすがに集中力が途切れる。徹底したアッタカで演奏するなりの工夫がほしかった。

2曲目。プログラムにはニコライ・デミジェンコのことを「ピアノの詩人」と書かれていたが、その風貌は詩人というよりも哲学者が理工系の大学教授といった感じ。ただし、音色は風貌とは違って意外にもイケイケドンドンで、リストがもつ変質さというか狂気があまり感じられない。まあ、解釈の違いなのだろうが、ちょっと残念だった。

3曲目。マーラー音痴である。マーラーの音楽はいつもながらよく解らない。彼が作る交響曲には連携性を見いだせても、楽章間の関係性がまったく見いだせない。特にこの曲はその度合いが強く、交響曲というより、4つの違う曲が無造作に集合した曲にしかた思えない。これでは心揺さぶれない。加えて、この日の読響の金管陣はアンサンブルがバラバラで明らかに全体の足を引っ張っていた。加えて、肝心要のソプラノのローラ・エイキンは声がほとんど通らず、第4楽章は尻窄みの状態だった。

最後に余談になるが、これまで一番観客のマナーが悪いオケはN響の客だと思っていたが、それは残念ながら改めなくてはならない。今回の読響の演奏会では終演時間が9時を回っていたせいもあるかもしれないが、終演後すぐに席を立つ客が多いのに驚いた。それと共に正直さほど良いとも思えない演奏にもかかわらず「ブラボー!」を連発する客が多くいるのにも驚いた。これは読響の観客の質の問題なのか、それとも熱狂的なマーラーファンの質の問題なのだろか。カンブルランは好きな指揮者の1人なのだが、読響の秋季以降のプログラムはコンサーヴァイブだし、今後通いつめるかには赤信号が点滅してしまった。