|

海野宿は寛永二年(1625)、北国街道の宿駅として開設。

北国街道は、中山道と北陸道を結ぶ街道で、

佐渡で採れた金の輸送や、北陸の諸大名が参勤交代で通った道。

|

|

|

海野宿は延長650m。享和年間には旅籠23軒、伝馬屋敷59軒あった。

今も道中央の用水路には清き水が流れ、

柳並木や街路灯が柔らかな趣を呈している。

|

|

|

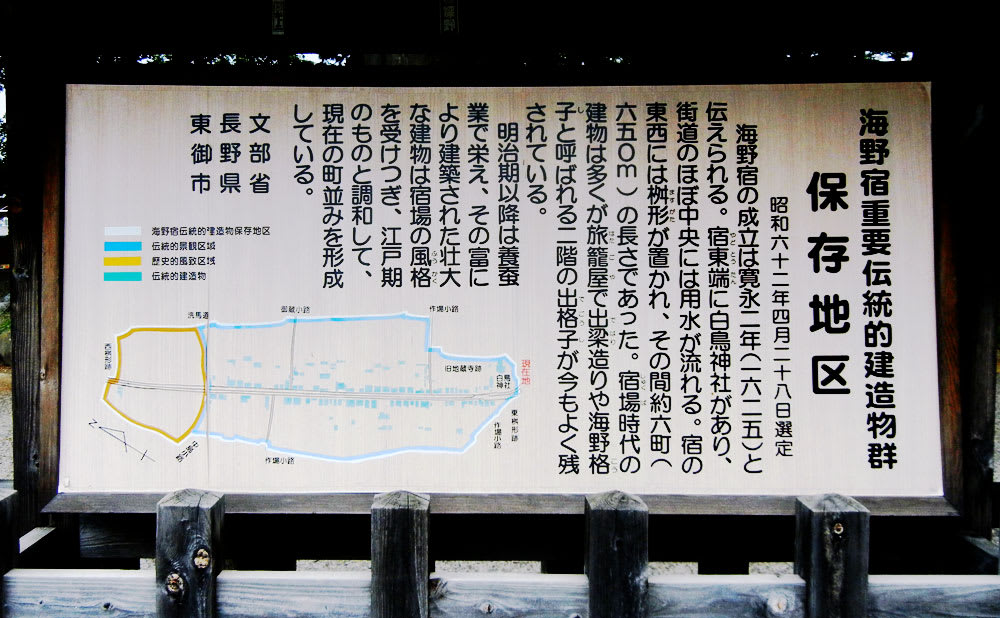

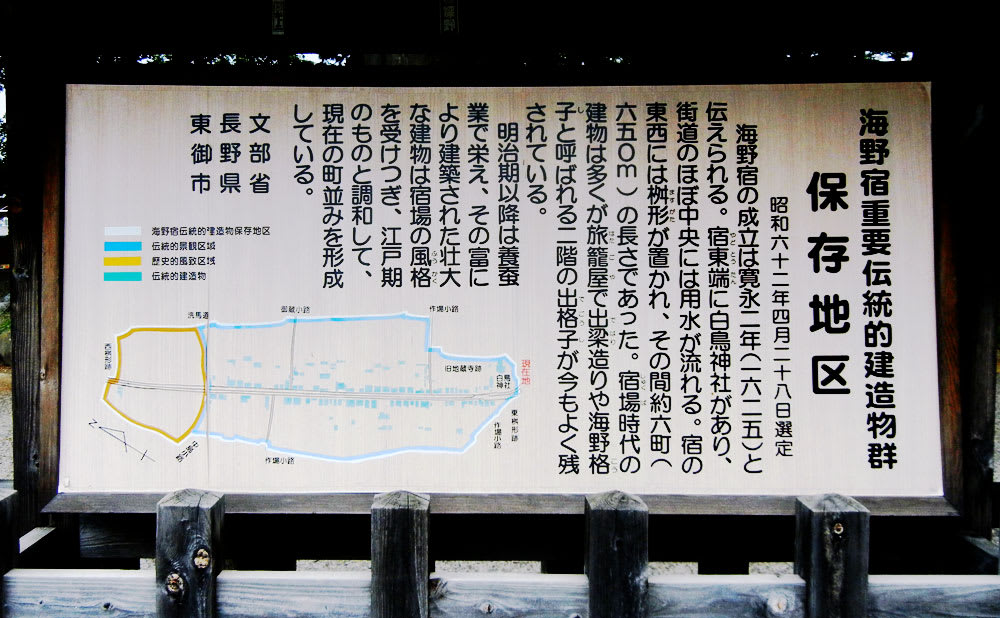

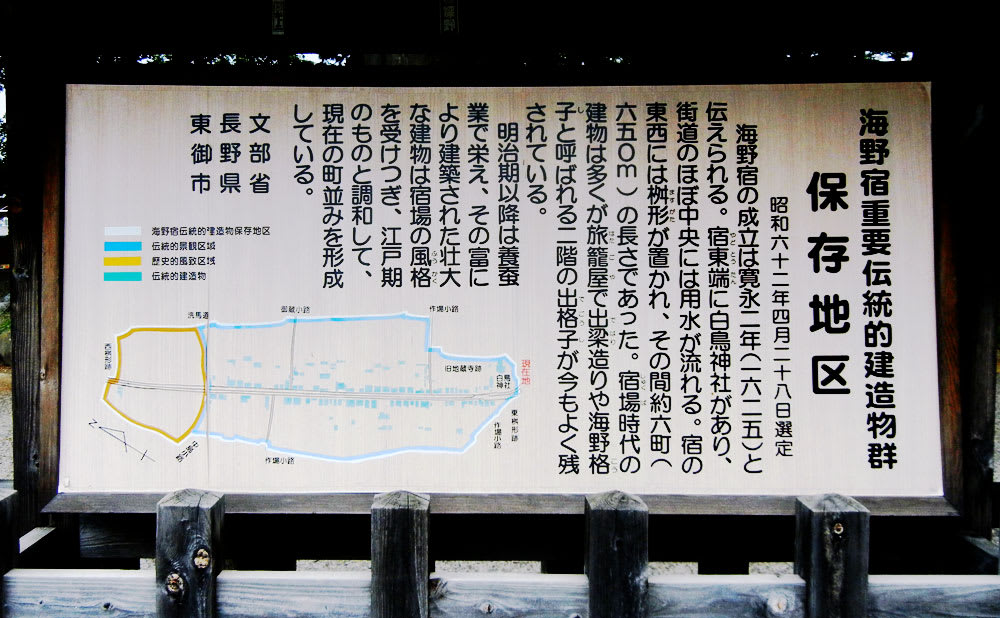

昭和61年歴史的な家並みであるとして、「日本の道百選」に

昭和62年には「重要伝統的建造物群保存地区」の選定を受けた。

|

|

|

両側の格子戸の家並みは、宿場時代の建物と、

明治以降の建物がよく調和しながら時代を越えて残されている。

|

|

|

目にとまる卯建(うだつ)は、防火壁の役目。

|

|

|

↓ 卯建の見える家並み

|

|

|

↓ 本卯建は江戸時代のもの。

建物の両側の妻壁を屋根より一段高く上げる。

袖卯建は明治時代のもの。

一階の屋根の上に張り出して装飾的意匠を加えた。

|

|

|

↓ 白袖卯建(明治時代・一階の屋根の上に張り出す)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

↓ 海野格子(二階格子は長短二本の組み合わせ模様)

二階を一階より張り出した出桁造り(江戸時代)

|

|

|

↓ 気抜き(大屋根の上の小屋根)

室内の保温の焚火や煙の換気をする施設。

明治になり、宿場の町から養蚕の町に変わったため。

|

|

|

↓ 小さな石仏さまと。

|

|

|

↓ 白鳥神社

平安、鎌倉時代の豪族海野氏の氏神、のち海野宿の人々の産土神。

樹齢700年を越えるといわれるケヤキの大木が有名。

|

|

|

|

|

|

↓ 文章

|

|

|

↓ 目通り周囲7.3m(ニレ科ケヤキ属)

|

|

|

↓ 鯨石の噴水

|

|

|

|

|

|

↓ 媒地蔵尊(なかだちじぞうそん)縁結び地蔵

|

|

|

|

|

|

信州・東御市観光協会の 海野宿

|