昨日から降り始めた雪は、明け方から雨になり、午前中降り続いた。

午前7時半すぎのチューリップの植木鉢とキルタンサス。

雨がやんだお昼近くに、近所の人と雪掻き開始。

前回雪掻きで寄せ集めた雪の塊の上にまた雪を載せる。

今回はシャーベット状になっているので、

持ち上げるシャベルが非常に重い。

2時間位経ってやっと完了。

気温は10℃位まで上がっているので、

雪掻きの済んだ路面が早く乾くのを期待。

今日の雪がとけてチューリップが顔を出すのはいつかな?

今週末もまた雪が積もりそうな気配。

先週末の雪がやっとなくなるかと思っていたのに・・・

↓ 一週間前の植木鉢は巨大なかき氷(2/9 6:45)

↓ やっと雪が融けた、丸い植木鉢とセントバーナード鉢(2/14 7:15)

↓ チューリップとクロッカスの可愛い芽が見えていたが・・・

今日の雪で、また覆われてしまいそうだ。

プランターに植えっぱなしのキルタンサスを、今年は私たちの部屋の軒下に置いて冬越しをさせた。プランターがパンク寸前まで球根が増えているのがわかるが、植え替えをさぼってしまった。液体肥料だけは水やりと一緒に与えた。今年も満開になった。1個の球根から1本の茎が出て、その先に数個から十数個のラッパのような花をつけるから、満開になるととても華やかだ。ちなみに、昨年この花がらを摘んだら700本を超えた。

この満開のキルタンサスが、今年2回目の雪の洗礼を受けたが、無事に復活。

ヒガンバナ科キルタンサス属

2014年2月9日

↓ 2月4日、今年の初雪で、雪を被ったが、元気に復活してここまで咲いた。

↓ 2月8日午前9時過ぎ

雪が降り始めたが、手前の花にだけ覆いをした。

他の花には覆うものがないので、仕方なくそのまま。ゴメンね!

↓ 8日午後4時15分過ぎ。

この後も雪は夜中過ぎまで降り続いていた。

↓ 翌朝の9日午前6時45分ころ、スッポリと雪に覆われた。

↓ 9日午前11時過ぎ

雪を落とすとこんなに元気

おまけ

↓ 丸い植木鉢(右)とセントバーナード鉢(左)

後はピラカンサス(とっくに実はヒヨドリのお腹の中)

このキルタンサスは、我が家に来た時は、室内で大事に育てていた。

家の建て替えなどで、冬でも外で過ごすようになったが、

元気に増え続けてくれた。

今回、雪にあっても無事ということがわかった。

ビオラの花と同じように、一見凍っているように見えても、

とけると元通りになっている。

今年は、花がら摘みの後、植え替えをしようと思う。

昨年末、チラシで植物工場が近くにオープンしたことを知った。

植物工場(三協フロンテァ株式会社)はこちら⇒ クリック

植物工場は、施設内で、植物の生育に必要な光、温湿度、二酸化炭素、

培養液などの環境条件を人工的に制御し、

季節に関係なく自動的に連続生産するシステム。

↓ 工場は、交差点の側

↓ 可愛い野菜の売店。

↓ 売店の中には係員しか入れない。

ケースの外から品物を選ぶ。

↓ トマト以外の野菜はこのハウスの中で生産される。

↓ 野菜工場のレンタルもある。

↓ レンタル野菜工場で野菜が育っていた。

↓ 買い求めた野菜。

トマトは千葉大学農場で生産。

トマト300円、小松菜・フリルアイスそれぞれ180円。

夕方の散歩の途中、成顕寺へよった。昼間は初詣の人で賑わっていたのだろうが、境内は静まり返っていた。臨時テントも閉じられて、風にゆれる提灯が目立った。

成顕寺は、建治2年(1276)創建の寺院、神仏習合の形跡が残る寺院。

竜王殿正面の鰐口は直径三尺で、大きさは県内で1番又は2番を争うそうだ。

2014年1月2日午後4時半ころ

↓ 竜王堂(諏訪霊像を安置する、神社)

↓ 県内でも1番か2番と言われる大きさの鰐口(直径3尺)

↓ 成顕寺には流山七福神の弁財天を祀る

↓ 宝船

↓1月3日午前7時半ころの成顕寺

今回、釈迦牟尼仏を安置する本堂(寺)は撮らなかった。

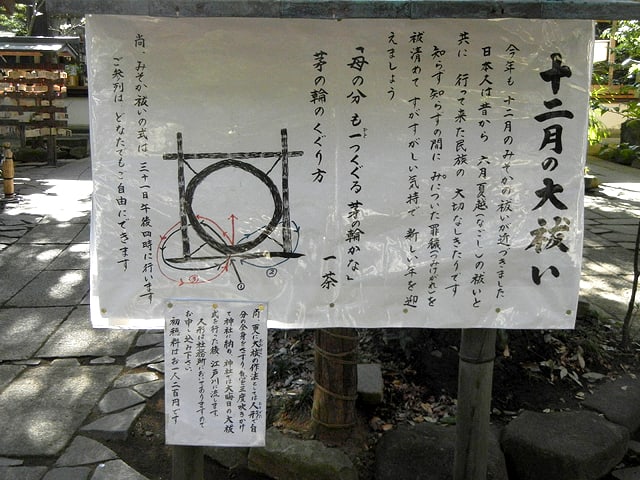

病院の帰りにおすわさまへ寄った。年が明けると初詣の人で、身動きが出来ないほど参道入口まで行列ができるが、さすがにこの日は数名の参拝者だけだった。

2013年12月30日

↓ 茅の輪をくぐって本殿へ

裏庭で、例年なら4月ころから咲き始めるタツナミソウ(立浪草)が咲いていた。

季節を勘違いして咲き出したせいか、早く結実して、せっせと種を落としているようだ。

タツナミソウの花冠は長さ約2cmの唇形で筒分が長く、基部が急に曲がって、直立する。上唇は西洋兜状で、下唇は3つに裂け、紫色の斑点模様がある。萼も唇形で、上唇の背に丸い膨らみがある。花が終わると萼はやや長くなって蓋を閉じる。中の果実が成熟すると上唇が脱落し4個の分果が落ちやすくなる。

参考サイト 松江の花図鑑タツナミソウ

シソ科 タツナミソウ属

2013年12月23日午前8時ころ

↓ 元気に咲き続けるタツナミソウの花と実。

↓ タツナミソウの果実

花冠が落ちて、上側萼が少しのびて蓋をしたところを上から見る。(詳細は補足)

↓ 蓋を閉じている果実(やや赤い)と、上の蓋が落ちて、果実が出たあと。

↓ 殆ど種子が落ちた抜け殻状の実

補足

↓ 花が終わると萼はやや長くなって蓋を閉じる。

↓ 下側の萼の膨らみがみえる、やや長い上側の萼は中の分果が成熟すると落ちる。

↓ 上側の萼が伸びて蓋をする様子。

↓ 白く見えるものは、上の蓋がとれて分果が出た下側萼。

↓ タツナミソウの花

上唇は西洋兜状で、下唇は3つに裂け、紫色の斑点模様がある。

ここ数日天気が悪かったが、今日は少々風はあるものの、澄んだ青空だったので、富士山が見える散歩のコースを歩いた。昨年、富士山が見えていた場所には、富士山を隠すように大きなマンションが建設中。仕方なく、近所を歩いて富士山が見える場所を探した。電柱や電線が入ってしまうのは仕方がないな。

↓ 午後4時25分

↓ 午後4時28分

↓ 午後4時30分

サークルへ行く時に見た街路樹の紅葉。

警察署前のナンキンハゼ(南京櫨)の並木。

木により、赤色・黄色・橙色それらのグラデーション、

全く紅葉していない、白い実がみえている等様々。

2013年11月16日午後3時過ぎ。

↓ 柏公園入口のイチョウ並木、紅葉が見えるのはサクラ。

↓ 慈恵医大側のサクラ並木。

↓ 松葉町のケヤキ並木

我が家の近くにはユリノキ並木もあるが、ほとんど落葉。

近くの住民は朝夕の落ち葉掃除が大変だそうだ。

サークルから自宅へ帰るまでに見た街路樹の紅葉。

2013年11月13日午後1時過ぎ

↓ 松葉町あたり、ケヤキの紅葉と色づき始めたイチョウ。

↓ 東病院前の通り。ユリノキの並木は黄葉の盛りを過ぎて散り始めていた。

↓ 柏の葉公園の通り。主にケヤキ並木で、紅葉真っ盛り。

↓ 左折で柏の葉キャンパス駅へいくが、直進する。

↓ ユリノキ並木に入ると、黄葉は終わり、樹形が見えている。

市内には街路樹の紅葉が美しい通りが多数ある。

遠出出来ないときは、これらの通りをドライブするだけでも楽しい。

柏の葉公園の紅・黄葉が大分進んだ。

2013年11月9日

↓ 駐車場前のバス通りと遊歩道の主にケヤキの紅・黄葉が美しい。

↓ レストハウスに向かう遊歩道から池側の紅・黄葉も美しい。

↓ 日本庭園

↓ さくらの広場に向かう遊歩道のナツツバキの紅・黄葉も美しい

おまけ

レストハウス前では、良い香りをぷんぷんさせてバーベキュー大会。

娘がイベントでゴーヤの種を貰ってきたので、流行のグリーンカーテン作りに挑戦。隙間にキュウリを絡ませた。ゴーヤは摘心を失敗して貧弱な蔓と葉だが、キュウリはなんとか成長し、3回収穫した。その都度記録を撮っておいたが、なんとも変な形のものばかり。でも、自宅でみのったキュウリには、すごい愛着を感じる。やはりブログにアップしておこうと思った。(収穫は14日、16日、29日)

茨城県フラワーパークで出会った茨城新聞の記者さんから朝日トンネルの話を聞いた。早速帰りには朝日トンネルを初めてドライブした。

朝日トンネルは、土浦市と石岡市八郷地区を結ぶ道路トンネル。2012年11月12日に開通。全長1784mで、茨城県内の一般道路のトンネルでは最長。朝日トンネルは、標高298mの朝日峠を越えるフルーツラインが冬期に積雪や凍結で通行困難となるため、峠をくり貫いて整備されたバイパス道路。

今後東京から八郷への最短経路は、常磐道土浦北ICから朝日トンネルを通過するルートになり、千代田石岡ICからのルートより時間短縮される。

フラワーパークを出て、朝日トンネルに向かう。

バイパス全体の延長は3660m、トンネルは1784m。

片側1車線、幅員9m(車道6m)

この後土浦北ICに。

閲覧有難うございました。

コメント欄閉じています。

娘がイベントでゴウヤの種を七粒頂いてきた。あり合わせの鉢に種を蒔いた。

5月11日

↓ 5月23日、4粒から芽出し

↓ 6月2日、結局7粒の内4粒が成長始めた

↓ 7月5日。蔓がかなり伸びてきたので、ネットを張る

↓ 細い柔らかい蔓をネットに絡ませる

↓ ツボミも出来ている。下にはツボミを支えるように葉が2枚。

↓ ネットのあいた場所にキュウリを絡ませる。これは雄花。

↓ 7月7日。ゴウヤの雄花2つ咲く

↓ 細いしなやかな蔓がさわるものに絡まりついていく

↓ 7月9日。ゴウヤには雌花がまだ付かない。これはキュウリの雌花。

ゴウヤの種を蒔いてから2ヶ月余り、あの細いしなやかな蔓で強風が吹いてもしっかりネットに絡みついている。強風に葉もちぎれるのではないかと気がもめるが、しっかり茎についている。まだ、雌花が一つもついていないが、そのうち付くだろう。

継続して観察していきたい。

今年も、庭の あちらこちらで、セイヨウオトギリソウ(西洋弟切草・セントジョーンズワ-ト)が開花始めた。1日花で、お昼過ぎには萎れてしますが、次々開花するので、 秋の終わりまで楽しめる。可愛い花にしては、名前の由来は恐ろしい。「傷を治療する秘密の薬草を、弟が他人に教えた為に、怒った兄が弟を切り殺した。その 血しぶきが花や葉に黒い点々となって残った」とか。確かにツボミにも開花したばかりの花にも点々が見えるが。

また、セントジョーンズワートは近年うつ病の薬として注目をあびているハーブでも知られている。(参考サイト Wikipediaセント・ジョーンズ・ワート )

オトギリソウ科 オトギリソウ属

撮影2013年7月6日