さっきの本 postcolonalismで、読み飛ばしたところに面白いのがあったから追加。

イスラム女性のつけるスカーフがイスラムに人々にとっての意味を剥奪され、いかに、西洋人の都合のよい意味を押し付けられているかについての記述。

The ambivalence of the veil

イスラムのスカーフはかつては、西洋人にとってはエロティックで神秘的なものの象徴であったが、当時のイスラム圏の人々にとってそれは社会的地位を表象するものであった。今日では、西洋人にとって、それは父権主義的な抑圧の象徴であるが、イスラム圏の多くの人々にとっては、文化的自律性の象徴となった。

当時作成された絵はがきなどは、西洋人がアラブ女性はこうだ、という偏見を満足させるために作成された。

西欧人にとっては、そのアラブの女性は、西洋人が解放してあげなければ対象であった。

ところが、実際には、その文化的意味合いはそれを産んだ地方でのみ理解できるのであり、部外者が理解しようとするとき、常に自文化の前提からの誤読がある。

植民地の支配者は植民地を都合のよいように、誤読、誤解して、再構築していった。

全然翻訳にはなっていないが、そんな感じ。

で、イスラムの話とばかりいっていられない。

例えば、Japan Probeで電波塔によじ登った女性のニュースが流れると、

Woman climbs radio tower in Yokohama

もちろん悪気があって言っているわけではない。しかし、日本人なら「はぁあああ?」という反応だろう。彼らは自分の持っている日本に関する一知半解で、奇っ怪な日本に関する図式で日本の事件・事象をみている。当人に当事者にとって意味などお構いなしにだ。

様々な英語圏ブログの投稿やコメントにはそんなのに満ちている。

waiwaiの翻訳ねつ造、あるいは有道ブログの言説も、そうした偏向したディスクールの一部としてみるべきものである。

そして、もちろん、こうした単純化した図式は日本人が他国をみるときにも注意しなくてはいけない話だ。

上記引用にある、西洋人の東洋人女性をみる見方も日本女性をみる見方に通じるものがある。日本では女性は抑圧されており、西洋人のぼくらが救ってあげなくてはいけない、といった意識はメディアやコメント欄にかいま見える思想である。もちろん、日本女性が抑圧されていないとは言わないが、多分彼らが思う抑圧され方とはおおいに異なっている。

東洋西洋という図式だけでなく、例えば、靖国参拝という単純な文化的行事が中国や日本内部のイデオロギーー肯定派、否定派含めてーーーに絡み取られて、様々な意味を押し付けられるときも同じような構図があるのではないか?

いずれにせよ、進歩主義の一部日本の知識人は海外の思想をコピーして、西洋流の図式を日本にあてはめていい気になっている一方、一部保守は西洋流には揚げ足を取られる格好の餌食になるような言説でしか、反論しない。東洋と西洋ーーーあまりにもおおざっぱだがーーーのはざまにあるとういことが、しかし、日本のジレンマであり、可能性なのかもしれない。

更新

なお、Books in Review

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

もこの関連でおもしろい。

イスラム女性のつけるスカーフがイスラムに人々にとっての意味を剥奪され、いかに、西洋人の都合のよい意味を押し付けられているかについての記述。

The ambivalence of the veil

page 80

For European,the veil used to symbolize the erotic mysteries of the east.For Muslims, it signified social status. Today the meaning of the veil has changed dramatically. For many westerners, the veil is symbol of patriarchal Islamic societies in which women are assumed to be oppressed, subordinated, and made invisible. On the other hand, in Islamic societies, and among many Muslim women in non-Islamic society, the veil has come to symbolize a cultural and religious identity, and women have increasingly chosen to cover themselves as a matter of choice.....Depending on who you are the veil symbolizes control or defiance, oppression or autonomy, patriarchy or no-western common value.

イスラムのスカーフはかつては、西洋人にとってはエロティックで神秘的なものの象徴であったが、当時のイスラム圏の人々にとってそれは社会的地位を表象するものであった。今日では、西洋人にとって、それは父権主義的な抑圧の象徴であるが、イスラム圏の多くの人々にとっては、文化的自律性の象徴となった。

page 82

It is constructed for a certain kind of western viewer who already knows from many other representations what an 'Arab woman ought to look like-

当時作成された絵はがきなどは、西洋人がアラブ女性はこうだ、という偏見を満足させるために作成された。

page 83

She seems literally confined, caged exhibiting every quality that many western women and men have considered that Muslim women need freeing from by the enlightened unveiled west....the west considered the wearing of clothes as the mark of civilization, it was 'savages' who went naked.

西欧人にとっては、そのアラブの女性は、西洋人が解放してあげなければ対象であった。

page 89

The veil, in other words, can only be read in terms of its local meaning, which are generated within its own social space. The reading from outside will always tend to impose meanings from the social space of the viewer.

ところが、実際には、その文化的意味合いはそれを産んだ地方でのみ理解できるのであり、部外者が理解しようとするとき、常に自文化の前提からの誤読がある。

page 139

With colonialism, the transformation of an indigenous culture into the subordinate culture of a colonial regime, or the superimposition of the colonial apparatus into which all aspect of the original have to be reconstructed, operate as process of translational dematerialization. At the same time, though, certain aspects of the indigenous culture may remain untranslatable.

植民地の支配者は植民地を都合のよいように、誤読、誤解して、再構築していった。

全然翻訳にはなっていないが、そんな感じ。

で、イスラムの話とばかりいっていられない。

例えば、Japan Probeで電波塔によじ登った女性のニュースが流れると、

Woman climbs radio tower in Yokohama

Comment by Kenny

2008-08-21 14:44:01

Well, the samurai spirit continues to live on… I wonder if there will ever be a day when the Japanese realize that suicide is not the answer. That’s the only thing that I despise about the Japanese cultur

まあ、サムライ精神がここにありというかんじかね。日本人が自殺は解決策ではない、ということに気づく日がくるのだろうか?そこだけだよ、日本文化で軽蔑してしまうのは

もちろん悪気があって言っているわけではない。しかし、日本人なら「はぁあああ?」という反応だろう。彼らは自分の持っている日本に関する一知半解で、奇っ怪な日本に関する図式で日本の事件・事象をみている。当人に当事者にとって意味などお構いなしにだ。

様々な英語圏ブログの投稿やコメントにはそんなのに満ちている。

waiwaiの翻訳ねつ造、あるいは有道ブログの言説も、そうした偏向したディスクールの一部としてみるべきものである。

そして、もちろん、こうした単純化した図式は日本人が他国をみるときにも注意しなくてはいけない話だ。

上記引用にある、西洋人の東洋人女性をみる見方も日本女性をみる見方に通じるものがある。日本では女性は抑圧されており、西洋人のぼくらが救ってあげなくてはいけない、といった意識はメディアやコメント欄にかいま見える思想である。もちろん、日本女性が抑圧されていないとは言わないが、多分彼らが思う抑圧され方とはおおいに異なっている。

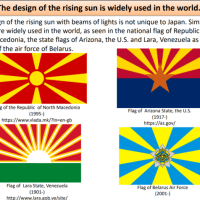

東洋西洋という図式だけでなく、例えば、靖国参拝という単純な文化的行事が中国や日本内部のイデオロギーー肯定派、否定派含めてーーーに絡み取られて、様々な意味を押し付けられるときも同じような構図があるのではないか?

いずれにせよ、進歩主義の一部日本の知識人は海外の思想をコピーして、西洋流の図式を日本にあてはめていい気になっている一方、一部保守は西洋流には揚げ足を取られる格好の餌食になるような言説でしか、反論しない。東洋と西洋ーーーあまりにもおおざっぱだがーーーのはざまにあるとういことが、しかし、日本のジレンマであり、可能性なのかもしれない。

更新

なお、Books in Review

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

もこの関連でおもしろい。

Redrawing the geographical map along cultural lines, Huntington identifies eight distinctive civilizations: Islamic, Sinic (centered on the "core state" of China), Western (with the United States as its core), Orthodox (with Russia as its core), Japanese, Hindu, Latin American, and (somewhat tentatively) African. Geopolitically, the latter two count for little. Each of the others is likely to have an important role in the forthcoming struggle, but Islam, the West, and China constitute a tier apart, with the "most dangerous clashes of the future . . . likely to arise from the interaction of Western arrogance, Islamic intolerance, and Sinic assertiveness." Or to portray the contending forces more starkly still: "The dominant division is between the West and the rest."

Indeed, it is the West’s penchant for meddling, in Huntington’s view, that will make the age of civilizations so perilous. Western insistence that its own values provide the model to which other civilizations must adhere virtually guarantees discord. "What is universalism to the West," he notes, "is imperialism to the rest."

Making this intrusiveness more problematic still is the growing mismatch between the West’s aspirations and its capacity to enforce them. "The West won the world," Huntington observes, "not by the superiority of its ideas or values or religion . . . but rather by its superiority in applying organized violence." Now, according to Huntington, the power of the West relative to that of other civilizations has begun to ebb, most notably in comparison to Islam and China. In the Islamic world, massive population growth breeds restlessness and resentment―and produces cohorts of easily mobilized fighters eager to repay the West for slights real and imagined. In China proper and throughout the Sinic world, skyrocketing economic growth translates into military potential that threatens the long-standing dominance of Western arms. The United States and the traditional European powers meanwhile remain willfully oblivious to "the discordance between the West’s―particularly America’s―efforts to promote a universal Western culture and its declining ability to do so."

Huntington is properly wary of the new economic giant that he labels "Greater China and its Co-Prosperity Sphere." In Huntington’s view, China’s emergence as East Asian hegemon is all but inevitable. For the West, the better part of wisdom is to accommodate itself, however reluctantly, to that prospect.

When it comes to Islam, however, Huntington appears less sanguine. The prospects for accommodation are not promising. "The twentieth-century conflict between liberal democracy and Marxist-Leninism," he observes at one point, "is only a fleeting and superficial historical phenomenon compared to the continuing and deeply conflictual relation between Islam and Christianity." As civilizations, Islam and the West―the one with its jihads, the other given to crusades―seem peculiarly well-suited to be at each other’s throat.

Huntington does not attribute the West’s recent difficulties with Islam to the influence of a handful of fanatics. "The underlying problem for the West is not Islamic fundamentalism. It is Islam, a different civilization whose people are convinced of the superiority of their culture and are obsessed with the inferiority of their power." Given this combination of qualities, Islam finds it difficult to live in harmony with its neighbors. In the famous Foreign Affairs article ("The Clash of Civilizations?" Summer 1993) that was the genesis of this book, Huntington stated categorically that "Islam has bloody borders." And he bluntly refuses to soften that assertion now. In short, Huntington’s dread of Islam comes at times precariously close to unbridled antipathy.

All of this, in Huntington’s estimation, does not point inevitably to a cataclysmic intercivilizational spasm of self-destruction―although such an outcome is within the realm of possibility. It does, however, point to a new era of competition, friction, and contentiousness. At times, the competition will manifest itself in armed conflict. When actual fighting does break out, it will produce bitter, protracted, off-again-on-again violence that will smolder intermittently along the boundaries adjoining rival civilizations. In this regard, Huntington points to Bosnia as the grim prototype for "fault line" wars to come.

ポストモダンでもそうですけど、おっしゃるように、現状を打破しようという何かはあってもそれ以上でてこない。斬新さで注目を浴びても飽きられるんでしょうね。ポストコロなんとか、ってのも取り立てて、ということもないでしょうが、ただ、力のない側でなく、力のある側の人間が、支配される側の認識にそった認識をしよう、それに物理的、心理的、知的に暴行を加えるのはよくない、と考え、それが力を行使する側の知識人たちの間で定着してきている、というのは、案外日本にとっても使える論理だと思います。

まあ、思想などというのはおしなべてプラトンの注釈にすぎないと言えるかもしれないし、田中美知太郎が思想に驚かないこととか、なんとかという本を出していたことがありましたが、、新思想なんて本当にあるのか、とも思いますね。

戦後、流行っては廃れるいくつもの新語がでてきましたが、ああした、死体となった言葉を見ると、何か非常に空しさを感じますね。

ただ、個人的には、実は、ああしたワケのわからない言葉に惹かれ、ちょっと痺れたりして、あとで軽蔑する癖があります。

日本でもポスコロ思想の支店をだしている学者っているんですか?

「批判的かもしれないけれど結果的には民族主義の支援者になってしまっている」に直しておきます。例えば中国にもポスコロ左翼みたいなのがいるんですが、結局は体制擁護にしかなっていないように見えます。難しいものです。

→なるほど、ぴったしかもしれませんね。

民族のアイデンティテーやオリジナルに対する信仰、支配的的力、主流に対する抗議・拒絶。

ポスコロの最悪の形態がよくわかりました。

ありがとうございます。いやあ、そういわれてみれば、彼なら存分に利用可能な思想でしょうね。まさしく結果的に民族主義に堕落している。

今回だしていないのですが、ポスコロ論のなかにHybridityという装置がある。

usp.nus.edu.sg/post/poldiscourse/themes/2.html

私は、むしろこちらに注目したい。特殊なものとしてではなく、いくらほじくっても程度の差こそあれ、どれも雑種でフージョンなんだ、といいたくなる。単純なる同化でもなく分離でもなく融合といった感じですね。しかし、それをまた物象化して融合したものなるもの、雑種なるものにしまうと妙なものになる、

まあ、いずれにせよ、アイデンティティやオリジナルなるものを素朴に措定してしまっているようなところに欠陥を感じた。

ただ、先ほど指摘したように、単純で、劣悪な図式の押し付けに対する抗議という点では使える装置だと考えてます。ただ、それを超えて何かオリジナルやアイデンティティを措定し実体化しはじめると妙なものになる。

抽象的な言い方になりますが、やはり、揺れ動く差異に対する許容と、差異の実体化及びその強制というのは区別しておきたい、ところですね。

>揺れ動く差異に対する許容と、差異の実体化及びその強制というのは区別しておきたい

そうですね。ただ果たして人が実体化の罠から逃れられるのかと考えると業のようなものを感じてしまいます。それ言ったらおしまいかもしれませんが、少なくとも知的レベルや政治のレベルではそういう原則でいってほしいですね。

→

まあ、カタカナにして売り出さないと駄目かもしれませんね。

実体化の罠から逃れられるのかと考えると業のようなものを感じてしまいます

→言語を操りながら、思考するというところにすでに実体化の陥穽がある。それを自覚的に言語でどこまで分析的に追求できるかーー弁証法なんてその一つの試みでしょうけどーーー、あるいは、詩作のように譬喩でいくか、あるいは、究極的には神秘主義になるのか?ぼくは、最後者なんですけどね、親和性があるのは。

パキスタンとアフガニスタンで20年以上活動されている中村哲氏の『医者、用水路を拓く』によると、2001年に米軍がカーブルに進駐したとき、ブルカを脱ぐ女性達の姿が<女性解放>の象徴的な映像となりましたが、これは「私たちは戦いません」という意思表示で、1996年にタリバンが侵攻してきたときも同じ行動をとったそうです。彼らは空爆の犠牲者ですから、なりふり構わず戦闘をやめさせたかったのでしょう(悲痛な願いは今も叶えられていませんが)。

最近読んだ『最底辺の10億人』(Paul Collier)は、貧困国が経済的失敗をしている原因分析をした非常に興味深いものでした。しかし一方で、アフリカの人々が欧米と同じような経済発展を望んでいるという考え方が前提であることに傲慢さを感じました(確かに、欧米で教育を受けたアフリカ出身の一部エリート達たちはそのような発展を望んでいるだろうが)。翻訳者によると、FT、NYT、英TIMES、ECONOMIST誌、FOREIGN AFFAIRS誌、TIME誌などが必読の書としているそうです。

彼らは、自分たちの価値観を他者に強引に押し付けていることに気づいていないのでしょうか。それとも、承知していながら、自分たちの価値観・思想を世界共通のものとするために活動しているのでしょうか。どの業界でも、世界基準・規格を制した者が勝利者であり、彼らの基準では、彼らはレースの先頭集団。日本は自分たちに併走する『異端者』。日本を差別大国に仕立て上げようとしている黒幕(笑)は誰なのでしょう?

「ブルカを脱ぐ女性達の姿がの象徴的な映像となりましたが、これは「私たちは戦いません」という意思表示」

→米軍の進軍の是非は別として、米軍はどういう理解をしたのでしょうかね。「私たちに自由を与えてくれてありがとう、ブルガを脱ぐ=あなたたちのくれた自由の象徴」なんて理解したんでしょうか?

アフリカの人々が欧米と同じような経済発展を望んでいるという考え方が前提であることに傲慢さを感じました

→なるほど。

以前英語圏のアイルランドインデペンデンスの意見記事かなにかで、エチオピアはどんなに援助しても駄目なんだ、なんてのが平気で書いてあったのを憶えていますが・・・

彼らは、自分たちの価値観を他者に強引に押し付けていることに気づいていないのでしょうか

→

新興宗教の信者と同じでやっぱ、おれらはよいことをしている、と思っている人が多いんではないかと思います。

また、よいこともしている場合もあるのも事実で、そこが話が難しくなるところだと思います。

日本は自分たちに併走する『異端者』

→そういった認識を持つ人がおおいのではないか、という印象を強く持つようになりましたね。英語の本を読むだけだとなかなかわからないけれど、在日の外人さんの多くも、これだよ、と思うとね。

日本を差別大国に仕立て上げようとしている黒幕(笑)は誰なのでしょう?

→やっぱ彼らの文化、およびそれを個人のうちに内面化したヒエラルヒーが彼らの認知構造になっているのかもしれない。

アパートの賃貸など差別があるのは事実でしょうし、そうした問題はある。また、名前を覚えないで「この外人」とかいうのが失礼で非常に傷つけることなのもわかる。そうした、納得のいくものもあるのですが、嘘でもなんでも日本を差別大国、極悪な警察の支配による極悪国家、外人憎悪国家などなどと極端な劣等国に描写して、欧米人の一部ないし大半がもつ既存の東洋に対する蔑視と同調、あるいは、それを強化させようとするのは、人種差別じゃなくてなんなのか?ーーーより多くの日本人がこうした偏向勢力が案外ーーーいや、強烈に根強くあるんだ、ということに気づいてもらいたい。

もっとも、本当に、日本を理解しようとし、あるいは日本や日本人に深い愛情をもち、公正で平等な立場の外人もいる。そこらへんが微妙なところで、自分にも言い聞かせ、あるいは、他人もそのように伝えなくてはならない。そこらへんが複雑なところだと、思っています。

貴重なご意見ありがとうございました。

マットさん、AMPONTANさん、Japan ProbeのJamesさんなどの記事を読むようになったのはごく最近で、こんな人たちもいるのかとうれしくなり、彼らに感謝する半面、こんなに”日本びいき”で良いのかな?と思ったのでした(笑)。彼らの日本に対する深い理解や公正さ(見習わなくては)にくすぐったいものを感じるのは、私が偏見コメントに慣れてしまったせいなのか、何でもかんでも西洋の方が優れていると思い込んで育ったせいなのか・・・。

「外人」と言う言葉、自分では「外国人」の短縮形としてしか使っていなかったのですが、不快に思う人がいるならということで長らく自主規制していました。でも空さんのコメントから、自主規制してしまうと、「日本では「外人」という言葉で日常的に外国人を差別している」というでっち上げを認めることになってしまうことに気づきました。規制解除しました。

空さんのブログから、私の知らないこと、別のものの見方など、たくさん学ばせていただいております。また、私の言葉足らずのコメントに対して、いつも示唆に富んだお返事をいただきありがとうございます。