名前の通り、森ビルがスポンサーのリートである。森ビルグループは港区を中心とした不動

産業を行っており、特に六本木付近での大規模再開の実績を有しいている。森トラストという

企業があるが、これは森ビル社長の森稔の実弟が経営している会社ではあるが、森ビルとの資

本関係はなく昔の西武とセゾンの関係に似いている。 なお、森トラストは森トラスト総合リート

投資法人という全く別のリートを運営している。

日本の上場リートではオフィス、レジデンシャル、複合型に加えて東京都心部型、地方型、

分散型など用途別もしくは地域別の分類の仕方があるが、このリートの特徴はなんといっても

港区に特化していることで、特に六本木を中心のポートフォリオとなっていることから東急や

阪急のリートと似ているが、当法人はきわめて狭い地域での特化であり、そのため投資家は

地域偏重リスクを意識する必要がある。いってみれば六本木ファンドといっても良いだろう。

資産規模は1945億円(鑑定評価ベース)と比較的に大きめなサイズだが、ポートフォリオ

には10物件が組み入れていることからここでもポートフォリオの集中度合いは高い。最大の

組み入れは六本木ヒルズゲートタワーの375億円でポートフォリオの19.2%がこの物件で占め

ている。ファンドの運用方針としてプレミアム物件重視、オフィス重視など競争力が高いとさ

れる物件の集中投資を目的としている点を投資家は意識する必要があるだろう。プレミアム物

件とは都心5区に位置し、大規模かつクオリティの高い物件を指しそれがポートフォリオの

地域集中度、物件あたりの集中度を高めている。1株当りの純資産561451円、LTVは

53.56%と比較的高めのレバレッジがかかっている。稼働率は95%。当法人のポートフォリオの

集中度が高いわけだが、上位テナントの集中度はそれほどは高くなっていない。やはり港区と

いうロケーションの特性なのかやはり外資系企業の比率は比較的高めだが、意外にも上位テナ

ントをみると日本中央競馬会や独立行政法人都市再生機構など公的機関のテナントの比率も高

くなっているのがユニークだ。それでもメルセデス・ベンツ、エリクソン、マッキンゼー、ア

ストラ・ゼネカなどの外資系の比率もそこそこある。外資・国内の比率はオフィスで43:67、

住宅で50:50の割合となっていてほぼ半分が外資系となっている。

(前期決算)

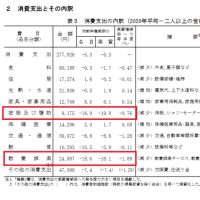

前期の決算は営業利益ベースで1.89%の減益となった。不動産売却益がなかったことと、稼働率

の低下賃貸事業費用の増加などが影響したが、よく吸収したほうだろう。金融費用はクレジット

が良いことで低めに抑えられているが、それでも営業利益30億円に対して金融費用が10億弱

なので影響は出てくる。営業利益の3分の1が金融費用で、前期に関していえば94百万円の

費用増加により経常利益の減益の幅は7%に拡大している。似たようなサイズである東急リアル・

エステート投資法人と比較しても金融費用が若干高い。その理由の第一は賃貸NOIの差だ。東急の

NOIは5%台に乗っているに対して森ヒルズは4%台に留まっている。またLTVも東急が10ポイント

近く低いのにNOIが高いので物件に対する金融費用が抑えられている。当法人はその運用目標から

して都心5区、特に港区に集中した物件でさらに大規模物件に特化していることでレバレッジを

かけないとリターンが高まらないようになっている。

戦略の違いであるからこれについてのよしあしは特段ないと考えられるが、ある意味当法人は

超一等地物件を保有することによって価値が上昇し、最終的にはキャピタルゲインを含めたトー

タルリターンが高まると主張しているのに等しい。個人的な見解を言えば、先に見た都道府県地

価調査の動向などを考えると超一等地であっても地価の下落をまともに受けざるを得ないと考え

るのが妥当だ。この先地価が底入れするかは不明だが、そのようなリスクを斟酌した上での戦略

の再構築が必要な時期に来ているのではないだろうか。NOIが低いということは高めのレバレッジ

をかけ続けなくてはならず、そのためには外部成長の為のエクイティのニーズは他のリートより

も高いと考えられる。金融情勢が厳しい中では成長余力が低下せざるを得ないと考えるのが妥当

だ。下図は決算説明資料からの抜粋ではあるが、プレミアム物件とされる組み入れ比率が91.7%と

なっているが、このプレミアム物件とは森ビルグループの得意物件という意味らしいが、プレミア

ムだから収益力が高いという意味ではなく、比率が高いことがキャッシュフローが安定するとか

リターンが高いという意味に捉える必要はない。

(財務内容)

財務内容に関していえば可もなく不可もなくといったところか。若干LTVが高いのが気になるが、

デッドプロファイルをみてもなだらかで債務返済圧力を金融機関から受けているという印象はな

い。格付けは2社から取得しているが、JCRでAA-、ムーディーズでBaa1となっている。やはりムー

ディーズの評価は厳しいが期末加重平均金利1.5%は悪くない数字だ。金融機関からの借り入れはす

べて無担保・無保証で借り入れが行われている。前期のリファイナンスも短期借入金で100bpのス

プレッド、長期借入金でも120bpのスプレッドとリファイナンスと苦労している中小リートと異な

り、金融機関との関係は良好であると推測される。投資法人債は2本発行しており、第一回が

70億円、第二回が30億円であり、償還は最短の第一回が2012年とかなり時間的余裕があ

る。また発行金額もそれほど大きくないことからリファイナンスの問題点はほとんどないだろう。

(今期決算)

今期決算予想は営業収益で5%減収、営業利益で10%弱の減益を予想。分配金は16%

減少を想定している。いくつかの重要な前提として稼働率が前期末95%から91.8%と大きく下落する

ことが上げられる。法人側のコメントとしては稼働率が低下するのにあわして賃料水準を下げてで

も稼働率の低下を食い止めたいとコメントしており、その分の影響も出てこよう。営業利益の減少

幅に比べて分配金の減少が大きいが、前期のリファイナンスが100億円、今期は8月に70億円、

11月に279億円のリファイナンスが予定されていることから融資関連費用などの金融費用の

増加が原因である。今期は金利支払い費用が前期の846百万円から890百万円へと44百万

円の増加。融資関連費用を含めたその他営業外費用が前期146百万円から190百万円の増加

となっている。金融費用に関しては特に保守的な予想は必要ないことから現実的な予想ではない

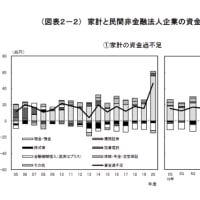

だろうか。下図のグラフでもわかるが、半年間のパフォーマンスとしては稼働率が結構下がる前提

であるとの印象を受ける。当然、解約予告を受けて織り込んでいるからその数字なんだろうが、

やはりオフィスでの低下が印象的だ。賃料単価が今期が34482円と前期と比べて若干上昇す

ると対照に稼働率が低下しており、やはり単価を下げてでも稼働率を維持しようという方針は正

しいだろう。予測前提の数字は新規の顧客分を入れていないとの話だが、10月時点では引合い

はあるものの、成約にいたったケースはないとの事なのでこれも保守的というよりも現実的な数

値とみるのが妥当だろう。

(成長戦略)

もともとの方針からいって当法人の成長には外部成長が大きく役割を果たす。まあ、他のリート

も同じことではあるが、当法人の場合、港区に特化していることや大規模物件にフォーカスして

いることからある程度の高めのLTVを維持しながら運用しないとNOIが低下していくことになる。気

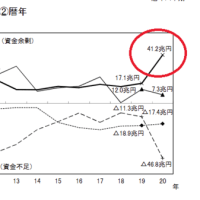

になるのは現在の賃料設定の52%がマーケット賃料よりも割高になっていることだ。(下図参照)

割安設定の分に関しても32%が市場賃料から10%の乖離に留まっており改訂余地が少ない。 すな

わち内部成長による収益増はほとんど期待できないことが想像できる。稼働率の低下にともない

賃料改訂は交渉しづらくなっている。むしろ市場賃料より割高な半分のテナントからの減額交渉

圧力が強まることが予想される。幸い、賃料更新時期は今期から3期に亘って影響度が少ない。

4期後の第10期にポートフォリオの35%が更改を迎えることからそのときの経済環境がどのよう

な状況になっているのかで収益環境は大きく変わるリスクがある。

港区特化ファンドというユニークな性格を持つリートだが、リスクもやはりそれなりにあること

を投資家は留意すべきだろう。投資判断としては保有継続でいいと思う。バランスシート的にはそ

れほどのリスクはなさそうだが、ポートフォリオ全体の組入れ比率はある程度控えめにしたほうが

良いかもしれない。なお、ディスクロに関してはいまひとつの改善が望まれるがしいて言えば可も

なく不可もなくといったところだ。