ということで、先日の土曜日2月25日に麹町の日本カメラ博物館に併設されているJCIIフォトサロンにて開催中の「古写真見る明治の東京~浅草区編」を見てきた。この「古写真に見る明治の東京」は今回で既に五回目。「皇城・麹町区編」「神田区、日本橋区編」「京橋区編」「芝区、麻布区、赤坂区編」に続いて今回は「浅草区編」というわけである。

JCIIフォトサロン

〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル1階

「古写真に見る明治の東京~浅草区編」

開催期間:2012年2月7日(木)~3月4日(日)

開館時間:10:00~17:00

休館日:毎週月曜日(ただし、祝日の場合は開館)

入館料:無料

アクセス:東京メトロ◎半蔵門線半蔵門駅下車 4 番出入口より徒歩 1 分

東京メトロ◎有楽町線麹町駅下車 3 番出入口より 徒歩 8 分

都営バス「都03 グリーンライン(四谷駅=半蔵門=日比谷=銀座四=晴海埠頭)」半蔵門停留所下車 徒歩 4 分

* 駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮くださいませ。

* JR東京駅からは、東京メトロ◎丸の内線東京駅→大手町駅にて◎半蔵門線に乗り換えると便利です。

展示内容:2009年から開催し、好評を博した「皇城(江戸城)・麹町区編」「神田区・日本橋区編」「京橋区編」「芝区・麻布区・赤坂区編」に続く第5弾。明治11年(1878)に施行された郡区町村編制法による15区6郡制で制定された「浅草区」は、隣接する「下谷区」と合併して現在の「台東区」となった。

東京スカイツリーの開業を間近に控え、注目を浴びる浅草界隈にスポットをあて、当館所蔵の「大日本東京寫眞名所一覧表」と題された2冊の写真帖より、昭和20年(1945)の東京大空襲で焼失する前の浅草寺の本堂や仁王門、五重塔、そして、明暦の大火後に日本橋人形町から移転して作られ、大きな賑わいを見せた新吉原の街並み、明治18年(1885)の洪水で流される前の木製の吾妻橋、大正12年(1923)の関東大震災で焼失する前の浅草本願寺(現在の浄土宗東本願寺派本山東本願寺)、明治14年(1881)に創設された東京職工学校(現在の東京工業大学の前身)、植物園として開園した浅草奥山花屋敷(現在の花やしきの前身)など、今はもう見ることの出来ないものも多数含まれる「浅草区」の風景写真、約80点を展示。

と、JCIIのサイトから引用させて頂いた。

25日にはこの写真展の立役者である古写真収集家の石黒敬章氏と日本カメラ博物館の古写真研究家井桜直美氏によるトークショーが行われたので、それを聴きに行ってみた。お二方共に大変話も上手く、二時間に渡って時折笑わせて頂きながら、楽しませて頂いた。

これまでの四回についても図録が発売されているので、今からでもその中身を知ることが出来る。私も全て見ているわけではなく、図録を買って見たのが最初だった。このシリーズの特徴を一言でいえば、明治といっても本当に初期の江戸が終わって間もない頃の写真を見ることが出来るという点が最大のポイントと言えるだろう。明治も中期以降になると、撮影された写真も数多くなってくるのだが、最初期の頃の記録は非常に貴重なものだと思う。さらに、江戸の町がどんな町であったのか、それを具体的に写真で見ることが叶えられるところに面白さがある。

今回の写真展では、浅草区ということで浅草寺周辺のカットが多かったのは勿論だが、新吉原のなかの画像も数多く、これも興味深かった。以前、このブログで紹介した「大正・吉原私記~波木井皓三著」の舞台でもあった大文字楼の写真も出ており、この本の内容と付き合わせてみると感慨深い。トークショーでは、井桜氏が新吉原に行って同じ位置からの写真撮影を試みておられたが、さすがにあそこは今でも異様な空気の町で、とてもカメラを好きに振り回せるような空気ではない。まして、女性ではなおのことあの町の空気は重圧に感じることだろうと思う。大文字楼跡は今は公園になっているところで、かつては大文字公園ともいわれていたらしい。波木井氏の著書には記されているのだが、今は公園名は吉原公園ということになっているようだ。

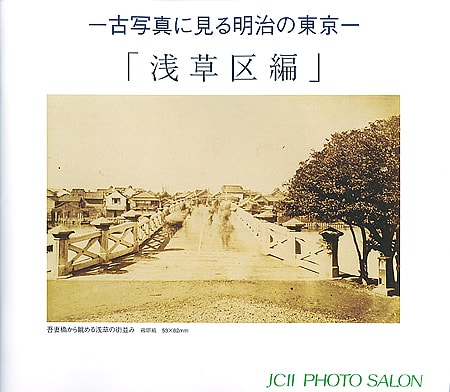

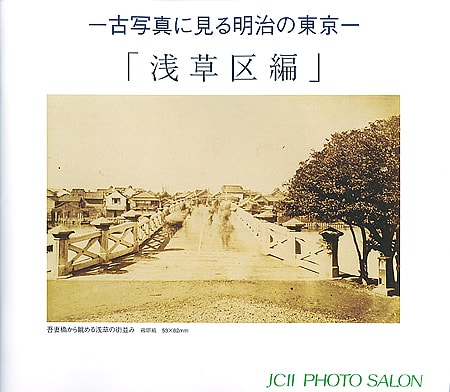

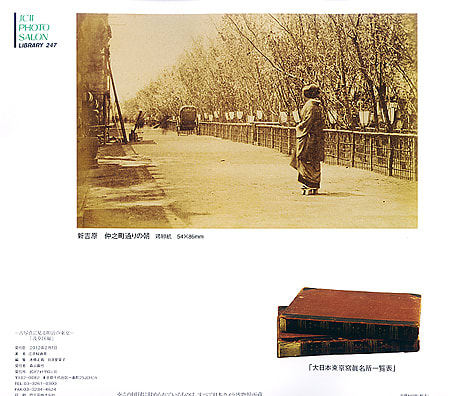

今回の図録。スキャナに収まらないので、上下が切れている。表紙は「吾妻橋から眺める浅草の街並み」。800円也。

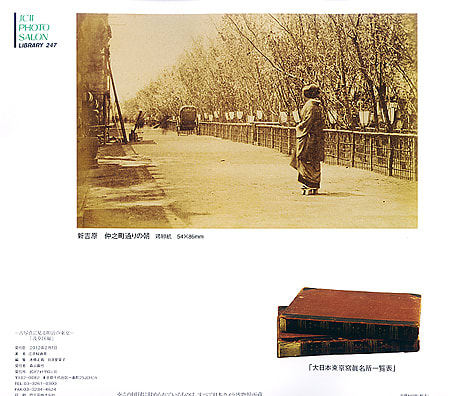

裏表紙は「新吉原 仲之町通りの朝」。

そして、トークショーの中で井桜氏の話で面白かったのが、この厩橋の写真。小さくて分かりにくいが、橋の向こう家並みの上に何かが写っている。

アングルの違う写真にも、やはり写っている。

拡大すると、こんな感じ。どうにも顔にしか見えない。

井桜氏は上野の山で軽気球をあげたものが写り込んだ説を唱えられていた。トークショーの後にギャラリーに再度寄って、しみじみ眺めてみたのだが、これは気球とは思えない。というのも、当時の軽気球が光沢のある素材で出来ていたから、販社の具合でそう見えるのではと言われていたが、アングルの違うカットでも見え方がほぼ変わらないことがその説に疑問を持たせられる。位置的には、現在の都営地下鉄浅草線蔵前駅付近ということになる。また、上野の山の気球というには、写っているサイズが大きすぎるのではないかとも思える。

ということで、私なりにちょっと調べてみると、明治40年頃の地図では厩橋には市電が通っており、随分町の様子も違うなと思って見ていると、橋の位置が違うことに気が付いた。Wikiで調べてみると、明治26年に鉄橋に掛け替えられた時に100m程上流に位置が変わったとのこと。そう思って現代の地図を見ると、橋の位置が変わった為に今もこの通り自体は昔と変わらない感じで残っている。江戸通りの向こう、蔵前神社の辺りが昔の八幡町だったところ。顔が見えているのは、八幡町よりは右手になると思われる。そう思いながら地図を調べていくと、正覚寺というお寺が丁度この角度の辺りにある。さらに調べてみると、正覚寺は今は榧寺(かやでら)という名前になって、今も同じ場所にあることが分かった。また、並びには吉田人形店という人形や人形の材料を扱うお店もある。この辺りは、震災や戦災にも遭っていそうだが、後は現地に行って聞き込みをすると何か分かるのではなかろうか。

というような具合に、色々と推理する楽しみまであって、トークショーは300円をお支払いしたのだが、実に満足度の高い催しだったと思う。今後も都合がつけてでも、聴きに行きたいと思った。まだまだ、旧東京15区の残されたところはあるので、こちらも期待している。また、興味のある向きは是非写真展を見て、これまでのものも図録を購入するなどされると良いと思う。図録の価格については、JCIIのサイト内に記載されたページがあるので参照のこと。

JCIIフォトサロン

〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル1階

「古写真に見る明治の東京~浅草区編」

開催期間:2012年2月7日(木)~3月4日(日)

開館時間:10:00~17:00

休館日:毎週月曜日(ただし、祝日の場合は開館)

入館料:無料

アクセス:東京メトロ◎半蔵門線半蔵門駅下車 4 番出入口より徒歩 1 分

東京メトロ◎有楽町線麹町駅下車 3 番出入口より 徒歩 8 分

都営バス「都03 グリーンライン(四谷駅=半蔵門=日比谷=銀座四=晴海埠頭)」半蔵門停留所下車 徒歩 4 分

* 駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮くださいませ。

* JR東京駅からは、東京メトロ◎丸の内線東京駅→大手町駅にて◎半蔵門線に乗り換えると便利です。

展示内容:2009年から開催し、好評を博した「皇城(江戸城)・麹町区編」「神田区・日本橋区編」「京橋区編」「芝区・麻布区・赤坂区編」に続く第5弾。明治11年(1878)に施行された郡区町村編制法による15区6郡制で制定された「浅草区」は、隣接する「下谷区」と合併して現在の「台東区」となった。

東京スカイツリーの開業を間近に控え、注目を浴びる浅草界隈にスポットをあて、当館所蔵の「大日本東京寫眞名所一覧表」と題された2冊の写真帖より、昭和20年(1945)の東京大空襲で焼失する前の浅草寺の本堂や仁王門、五重塔、そして、明暦の大火後に日本橋人形町から移転して作られ、大きな賑わいを見せた新吉原の街並み、明治18年(1885)の洪水で流される前の木製の吾妻橋、大正12年(1923)の関東大震災で焼失する前の浅草本願寺(現在の浄土宗東本願寺派本山東本願寺)、明治14年(1881)に創設された東京職工学校(現在の東京工業大学の前身)、植物園として開園した浅草奥山花屋敷(現在の花やしきの前身)など、今はもう見ることの出来ないものも多数含まれる「浅草区」の風景写真、約80点を展示。

と、JCIIのサイトから引用させて頂いた。

25日にはこの写真展の立役者である古写真収集家の石黒敬章氏と日本カメラ博物館の古写真研究家井桜直美氏によるトークショーが行われたので、それを聴きに行ってみた。お二方共に大変話も上手く、二時間に渡って時折笑わせて頂きながら、楽しませて頂いた。

これまでの四回についても図録が発売されているので、今からでもその中身を知ることが出来る。私も全て見ているわけではなく、図録を買って見たのが最初だった。このシリーズの特徴を一言でいえば、明治といっても本当に初期の江戸が終わって間もない頃の写真を見ることが出来るという点が最大のポイントと言えるだろう。明治も中期以降になると、撮影された写真も数多くなってくるのだが、最初期の頃の記録は非常に貴重なものだと思う。さらに、江戸の町がどんな町であったのか、それを具体的に写真で見ることが叶えられるところに面白さがある。

今回の写真展では、浅草区ということで浅草寺周辺のカットが多かったのは勿論だが、新吉原のなかの画像も数多く、これも興味深かった。以前、このブログで紹介した「大正・吉原私記~波木井皓三著」の舞台でもあった大文字楼の写真も出ており、この本の内容と付き合わせてみると感慨深い。トークショーでは、井桜氏が新吉原に行って同じ位置からの写真撮影を試みておられたが、さすがにあそこは今でも異様な空気の町で、とてもカメラを好きに振り回せるような空気ではない。まして、女性ではなおのことあの町の空気は重圧に感じることだろうと思う。大文字楼跡は今は公園になっているところで、かつては大文字公園ともいわれていたらしい。波木井氏の著書には記されているのだが、今は公園名は吉原公園ということになっているようだ。

今回の図録。スキャナに収まらないので、上下が切れている。表紙は「吾妻橋から眺める浅草の街並み」。800円也。

裏表紙は「新吉原 仲之町通りの朝」。

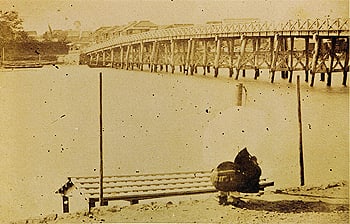

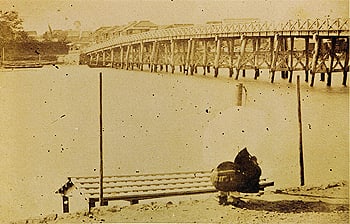

そして、トークショーの中で井桜氏の話で面白かったのが、この厩橋の写真。小さくて分かりにくいが、橋の向こう家並みの上に何かが写っている。

アングルの違う写真にも、やはり写っている。

拡大すると、こんな感じ。どうにも顔にしか見えない。

井桜氏は上野の山で軽気球をあげたものが写り込んだ説を唱えられていた。トークショーの後にギャラリーに再度寄って、しみじみ眺めてみたのだが、これは気球とは思えない。というのも、当時の軽気球が光沢のある素材で出来ていたから、販社の具合でそう見えるのではと言われていたが、アングルの違うカットでも見え方がほぼ変わらないことがその説に疑問を持たせられる。位置的には、現在の都営地下鉄浅草線蔵前駅付近ということになる。また、上野の山の気球というには、写っているサイズが大きすぎるのではないかとも思える。

ということで、私なりにちょっと調べてみると、明治40年頃の地図では厩橋には市電が通っており、随分町の様子も違うなと思って見ていると、橋の位置が違うことに気が付いた。Wikiで調べてみると、明治26年に鉄橋に掛け替えられた時に100m程上流に位置が変わったとのこと。そう思って現代の地図を見ると、橋の位置が変わった為に今もこの通り自体は昔と変わらない感じで残っている。江戸通りの向こう、蔵前神社の辺りが昔の八幡町だったところ。顔が見えているのは、八幡町よりは右手になると思われる。そう思いながら地図を調べていくと、正覚寺というお寺が丁度この角度の辺りにある。さらに調べてみると、正覚寺は今は榧寺(かやでら)という名前になって、今も同じ場所にあることが分かった。また、並びには吉田人形店という人形や人形の材料を扱うお店もある。この辺りは、震災や戦災にも遭っていそうだが、後は現地に行って聞き込みをすると何か分かるのではなかろうか。

というような具合に、色々と推理する楽しみまであって、トークショーは300円をお支払いしたのだが、実に満足度の高い催しだったと思う。今後も都合がつけてでも、聴きに行きたいと思った。まだまだ、旧東京15区の残されたところはあるので、こちらも期待している。また、興味のある向きは是非写真展を見て、これまでのものも図録を購入するなどされると良いと思う。図録の価格については、JCIIのサイト内に記載されたページがあるので参照のこと。

確信は持てませんが、たぶん間違いないでしょう。

まさか玉取姫の写真を見られるなんて。

世の中、これだからおもしろい。

大変貴重な情報、ありがとうございました。

取り急ぎお礼まで。

ブログに情報を上げて頂いていたお陰で、検索で見つけることが出来ました。この写真の撮影が明治10~11年であったことも、ほぼ確定できるのではないでしょうか。

日本カメラ博物館にはオリジナルのプリントがあり、図録から取り込んだこのブログの画像よりも鮮明に残されております。

こちらこそ、どうもありがとうございました。