北区王子の飛鳥山公園内には、三つの博物館が並んでいる。紙の博物館、北区飛鳥山博物館、そして渋沢史料館である。大分前に渋沢史料館は見学したことがあった。ここに渋沢史料館があるのは、公園に隣接したところに渋沢翁の別荘として建てられ、その晩年を過ごした邸宅があったからである。第二次世界大戦中の空襲により渋沢邸の本邸などは焼失してしまったのだが、青淵文庫と晩香廬の二つの建物は現存しており、大規模の修復工事も行われていて建築当初の姿を保たれている。その建物はこれまで外から眺めることが出来たのだが、この4月1日より内部の公開が行われており、見に行って来た。

渋沢史料館

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

晩香廬、青淵文庫は10:00~15:45

イベントなどで観覧できない事があるので、事前に確認のこと。史料館ウェブサイトでも公開状況が確認できる。

休館日:月曜日(祝日・振替休日の場合は開館)、祝日の代休(祝日・振替休日の後の最も近い火曜日~金曜日の1日)、年末年始(12月28日~1月4日)、臨時休館日(運営上やむを得ず休館することがあります)

入館料:大人300円、小中高100円

三館共通 大人720円、小中高240円

渋沢栄一といえば、我が国に於ける明治の巨人であり、明治の近代化の歴史の中心に位置する人物と言っても過言ではない。その人なり、業績を一望できる施設であり、明治史を知る上でも重要な施設だと言える。飛鳥山に並ぶ三つの博物館を割り引き価格で見学できるチケットも販売されているのだが、三つ見るのであれば充分な時間を取って訪問するようにされた方が良いだろう。じっくり見て回ると三館見れば一日経ってしまう。

さて、その展示も見たのだが、それよりも今回の目玉であった晩香廬、青淵文庫の内部公開について触れていこう。今回、デジカメのトラブルがあって、せっかく撮影した画像が全て消失してしまった。晩香廬の内部全てと、青淵文庫の内部一部については、撮影禁止になっている。そこで、頂いたパンフレットから画像をお借りして紹介しようと思う。外観写真は内部公開になる前の2011年11月に撮影したもの。

晩香廬は渋沢翁77歳の喜寿を祝って、現在の清水建設が送った洋風の茶室である。大正6年(1917年)建設。平屋の小さな建物ではあるが、贅を尽くしたもので細部に至るまで手の込んだ作りになっている。

外から見たところはどこか山小屋風の感じもある。ここに内外の賓客を招いて歓談したという。

落ち着いた雰囲気で、丁寧に作られた建物であることが感じられる。

内部の様子。イスの横に置かれている六角柱のものは、移動式の火鉢。

暖炉の上には、タイルで「寿」の文字が描かれている。

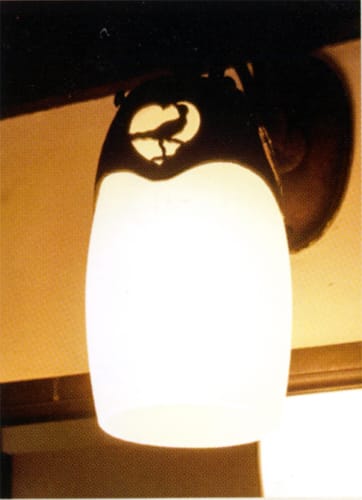

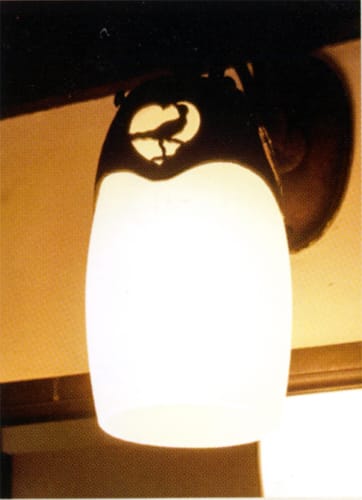

どこか和風の味わいを感じさせる電灯の笠。このシェードには薄く加工された貝が貼り合わせて使われていて、微妙な虹色に輝いて美しい。正に贅を尽くしていることが分かる。

館内のトイレの灯具。厨房も設けられていて、木製の食器棚は建設当時のままの物が置かれている。

青淵文庫は大正14年(1925年)に龍門社(現渋沢栄一記念財団)が傘寿(80歳)と子爵に陞爵したお祝いに贈られたもの。完成目前の大正12年には関東大震災に遭い、工事が中断したという。この建物は文庫という名の通り、書庫と閲覧室からなっているのだが、震災で収蔵予定だった資料の多くが焼失してしまい、接客の場としても使われたという。

こちらは重厚な佇まいで、ステンドグラスの美しさが印象に残る。

庭園との調和も取られていて、穏やかで優雅な雰囲気もある。

階段室は円筒形で木々に遮られて余りよく見えないが、その頂部はドームになっている。

今はこの建物の中でも入場券を購入することができる様になっている。その入ったところの部屋と、奥のTVが置かれた部屋は撮影禁止。写真資料の展示のあるところはダメと言うこと。ここは入口を入ったところ。

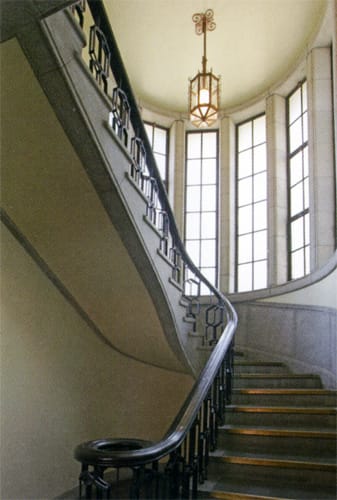

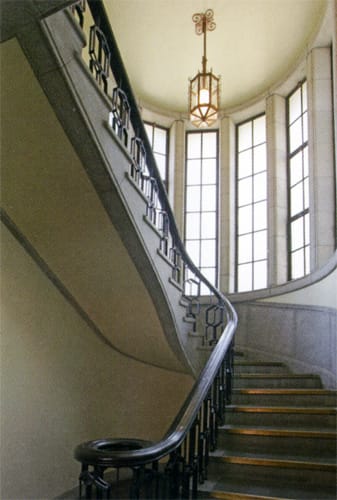

階段の内側。二階は非公開。

閲覧室は室内から見るとステンドグラスの美しさが映える。この部屋は撮影可。

壁面には二カ所、電気ヒーターが備えられている。これも全て復元されていて、通電すれば使える状態になっているという。

二階の書庫。鉄製の書棚が並んでいる。昨年の東日本大震災で一部傷んでいるという。修復されて公開されるのを楽しみにしたい。

渋沢翁は昭和6年に91歳でこの地で生涯を終えられた。葬儀は青山斎場で行われたが、飛鳥山から青山までの沿道は、多くの人で埋め尽くされたという。さすがに、日本の近代の立役者の一人である渋沢翁の為の建物だけに、どちらも見応えのある建築で、見飽きない。数多くの賓客が訪れていたことを想像しながら、一時を過ごすのも楽しい。いずれまた、改めて訪問してみたいと思う。

渋沢史料館

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

晩香廬、青淵文庫は10:00~15:45

イベントなどで観覧できない事があるので、事前に確認のこと。史料館ウェブサイトでも公開状況が確認できる。

休館日:月曜日(祝日・振替休日の場合は開館)、祝日の代休(祝日・振替休日の後の最も近い火曜日~金曜日の1日)、年末年始(12月28日~1月4日)、臨時休館日(運営上やむを得ず休館することがあります)

入館料:大人300円、小中高100円

三館共通 大人720円、小中高240円

渋沢栄一といえば、我が国に於ける明治の巨人であり、明治の近代化の歴史の中心に位置する人物と言っても過言ではない。その人なり、業績を一望できる施設であり、明治史を知る上でも重要な施設だと言える。飛鳥山に並ぶ三つの博物館を割り引き価格で見学できるチケットも販売されているのだが、三つ見るのであれば充分な時間を取って訪問するようにされた方が良いだろう。じっくり見て回ると三館見れば一日経ってしまう。

さて、その展示も見たのだが、それよりも今回の目玉であった晩香廬、青淵文庫の内部公開について触れていこう。今回、デジカメのトラブルがあって、せっかく撮影した画像が全て消失してしまった。晩香廬の内部全てと、青淵文庫の内部一部については、撮影禁止になっている。そこで、頂いたパンフレットから画像をお借りして紹介しようと思う。外観写真は内部公開になる前の2011年11月に撮影したもの。

晩香廬は渋沢翁77歳の喜寿を祝って、現在の清水建設が送った洋風の茶室である。大正6年(1917年)建設。平屋の小さな建物ではあるが、贅を尽くしたもので細部に至るまで手の込んだ作りになっている。

外から見たところはどこか山小屋風の感じもある。ここに内外の賓客を招いて歓談したという。

落ち着いた雰囲気で、丁寧に作られた建物であることが感じられる。

内部の様子。イスの横に置かれている六角柱のものは、移動式の火鉢。

暖炉の上には、タイルで「寿」の文字が描かれている。

どこか和風の味わいを感じさせる電灯の笠。このシェードには薄く加工された貝が貼り合わせて使われていて、微妙な虹色に輝いて美しい。正に贅を尽くしていることが分かる。

館内のトイレの灯具。厨房も設けられていて、木製の食器棚は建設当時のままの物が置かれている。

青淵文庫は大正14年(1925年)に龍門社(現渋沢栄一記念財団)が傘寿(80歳)と子爵に陞爵したお祝いに贈られたもの。完成目前の大正12年には関東大震災に遭い、工事が中断したという。この建物は文庫という名の通り、書庫と閲覧室からなっているのだが、震災で収蔵予定だった資料の多くが焼失してしまい、接客の場としても使われたという。

こちらは重厚な佇まいで、ステンドグラスの美しさが印象に残る。

庭園との調和も取られていて、穏やかで優雅な雰囲気もある。

階段室は円筒形で木々に遮られて余りよく見えないが、その頂部はドームになっている。

今はこの建物の中でも入場券を購入することができる様になっている。その入ったところの部屋と、奥のTVが置かれた部屋は撮影禁止。写真資料の展示のあるところはダメと言うこと。ここは入口を入ったところ。

階段の内側。二階は非公開。

閲覧室は室内から見るとステンドグラスの美しさが映える。この部屋は撮影可。

壁面には二カ所、電気ヒーターが備えられている。これも全て復元されていて、通電すれば使える状態になっているという。

二階の書庫。鉄製の書棚が並んでいる。昨年の東日本大震災で一部傷んでいるという。修復されて公開されるのを楽しみにしたい。

渋沢翁は昭和6年に91歳でこの地で生涯を終えられた。葬儀は青山斎場で行われたが、飛鳥山から青山までの沿道は、多くの人で埋め尽くされたという。さすがに、日本の近代の立役者の一人である渋沢翁の為の建物だけに、どちらも見応えのある建築で、見飽きない。数多くの賓客が訪れていたことを想像しながら、一時を過ごすのも楽しい。いずれまた、改めて訪問してみたいと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます