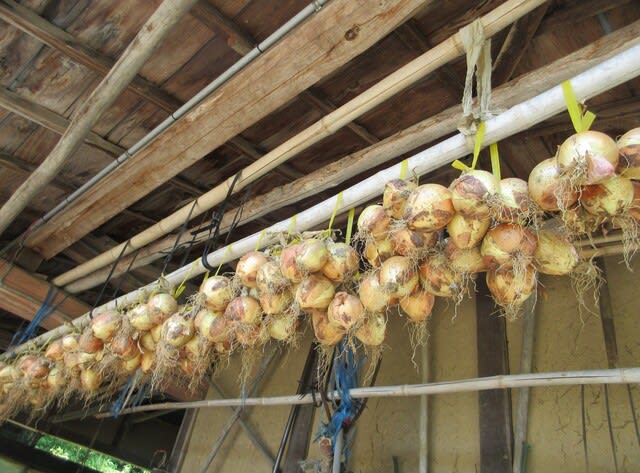

タマネギは先日一斉収穫し、作業場の下屋に取り込み陰干ししています。

品種は中晩生種の「ネオアース」。

今年は一部早生種を作ったので昨年より若干少ないかもしれませんが、作柄良好です。

作業場の下屋に広げて10日ほど経ちました。

「ネオアース」のメインは長期貯蔵。来春まで保存し食します。

貯蔵中に腐敗などを出さないためには、しっかり乾燥することが大事です。

乾燥不十分のままコンテナなどに詰め込むと、中の方が腐れやすい。

我が家で行っている乾燥法は2通りです。

一つは一般的に行われている吊しによる方法、もう一つはコンテナに並べる方法です。

昔は殆どが吊しでしたが、「ネオアース」を作るようになり、年々コンテナに並べる方法を多くしています。

助っ人がやってくれるというので頼みました。

要領は分っており、小生が他の仕事をしている間に終わっていました。

大玉はかご形のコンテナに並べて乾燥します。

今年は一部早生種を作ったので昨年より若干少ないかもしれませんが、作柄良好です。

作業場の下屋に広げて10日ほど経ちました。

「ネオアース」のメインは長期貯蔵。来春まで保存し食します。

貯蔵中に腐敗などを出さないためには、しっかり乾燥することが大事です。

乾燥不十分のままコンテナなどに詰め込むと、中の方が腐れやすい。

我が家で行っている乾燥法は2通りです。

一つは一般的に行われている吊しによる方法、もう一つはコンテナに並べる方法です。

昔は殆どが吊しでしたが、「ネオアース」を作るようになり、年々コンテナに並べる方法を多くしています。

助っ人がやってくれるというので頼みました。

要領は分っており、小生が他の仕事をしている間に終わっていました。

大玉はかご形のコンテナに並べて乾燥します。

この場所は、収穫後取込み陰干ししていたところです。

「ネオアース」は大玉の比率が高いため、この乾燥法が最も安心なようです。

「ネオアース」は大玉の比率が高いため、この乾燥法が最も安心なようです。

大玉の場合、吊り玉にしにくい。重みに耐えかねて落ちるものも出てきます。

この方法は落ちる心配をする必要がありません。今年は過半がこの方法です。

この方法は落ちる心配をする必要がありません。今年は過半がこの方法です。

我が家の方法はかご形コンテナの下に空間を設けるところがミソです。

この方法だと上下から乾燥させることができます。吊り玉と似た条件です。

コンテナに並べるのも出来るだけ重ねないようにします。

コンテナに並べるのも出来るだけ重ねないようにします。

この辺りは特大玉が多いようです。特大玉は乾きにくいので無理しないように注意が必要です。

茎と根がしっかり乾けば乾燥した証しとなります。

吊しによる乾燥は中玉以下のもの。L、M級が主体です。

吊しによる乾燥は中玉以下のもの。L、M級が主体です。

タマネギの茎を2、30㎝付けひもで縛り、竹竿に吊します。

片側数個ずつ縛って竹竿に掛けます。

この場所は少々雑然としているものの雨に当たらず風通しが良いので乾燥するには適します。

昔からやられている方法ですが、茎がしっかりしていないと大玉では落ちるものが出やすい。

今年は吊しよりコンテナ乾燥の方が多くなっています。

S級以下のクズ玉は僅かでした。ネキリムシ被害で植え替えたものが主だと思います。

今年は吊しよりコンテナ乾燥の方が多くなっています。

S級以下のクズ玉は僅かでした。ネキリムシ被害で植え替えたものが主だと思います。

コンテナ乾燥の方は小さなものでも350g、特大玉は500gを超えます。

コンテナ乾燥の小さいものと大きいもの。

目利きがどうか計ってみました。

ほぼ合っているようです。

しっかり乾燥したのが確認されれば、コンテナにある程度重ねて取り込みます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます