我が家ではトウを穫る目的で作っているナバナ類が何種かあります。

アスパラ菜はすでに終わっていますが、他は立春以降の度々の寒波襲来で例年とは様相が違います。

一方、葉物として作っている「縮み雪菜」は昨年11月上旬から抜き穫り収穫を開始して以来穫り続けてきました。

「縮み雪菜」は最後まで間引くような収穫を続けたため大株になり、低温にも晒され一層美味しくなりました。

かつて好んで作っていたターサイを止め「縮み雪菜」一本にしたことから量も多く、さすがに葉物として穫りきることは出来ませんでした。

アブラナ科野菜は冬を越し春になれば自然にトウが立ちます。当然残っている「縮み雪菜」も同様です。

通常は3月になると外葉が枯れ小さくなってきます。しかし、今作はもともと大株が残った上、耐寒性が増したと見えかつてないボリュームとなりました。

残された株数はそれほどでもないのですが、何れも大きく隙間はあまり見えません。

「縮み雪菜」はトウも美味しいので、葉物として穫り残した場合は茎立ち菜として利用するつもりでした。

我が家では茎立ち菜として作っている「仙台雪菜」があります。しかし、同じ雪菜でも「縮み雪菜」は全く別物。

「仙台雪菜」はいわゆる伝統野菜ですが、「縮み雪菜」はターサイから育種されたもので姿形が全く異なります。

ターサイのトウも美味しかったけれど「縮み雪菜」の方が明らかにボリュームがあります。

ターサイはトウがすんなり伸びるのに対し、「縮み雪菜」はどっしり感のある伸び方です。

特に今作は大株になり新葉の枚数が多く生長も良いため頗るボリュームが豊かになったと思われます。

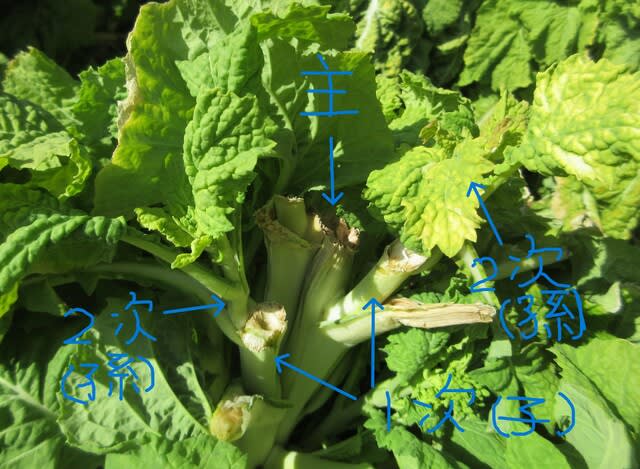

外葉とトウの新葉はすぐ区別がつきます。

外葉は光沢があり多少変色していますが、新葉は光沢があまりなく柔らかい。やはり縮みは細かく沢山あり肉厚です。

トウは早いものでも伸び始まったばかり。やはり他の茎立ち菜と同様例年よりは遅いようです。

外葉は除いて穫ります。1株だけでこのボリュームは初見。

「縮み雪菜」の蕾、新葉、茎何れも柔らかく旨味があり茎立ち菜としても大変美味しい。

こちらはチンゲンサイ。

まだ残っており、やはりトウが伸びています。

「縮み雪菜」のようなボリュームはありません。

もちろん食するのに支障はないものの「縮み雪菜」に比べると食味はずっと落ちます。

それでもチンゲンサイを好む郎党がおり、助っ人はこちらも多少穫っているようです。