ころ柿が出来上がりました。

干し柿は、干し始めから約40日。

今年は大玉が多かったので、乾燥に時間がかかるかと思いましたが、順調に仕上がりました。

雨がほとんど降らず、空気の乾燥した日が続き、干し柿づくりにはよい環境だったようです。

今年は、大玉の横吊りも数連やってみました。

干し柿は、干し始めから約40日。

今年は大玉が多かったので、乾燥に時間がかかるかと思いましたが、順調に仕上がりました。

雨がほとんど降らず、空気の乾燥した日が続き、干し柿づくりにはよい環境だったようです。

今年は、大玉の横吊りも数連やってみました。

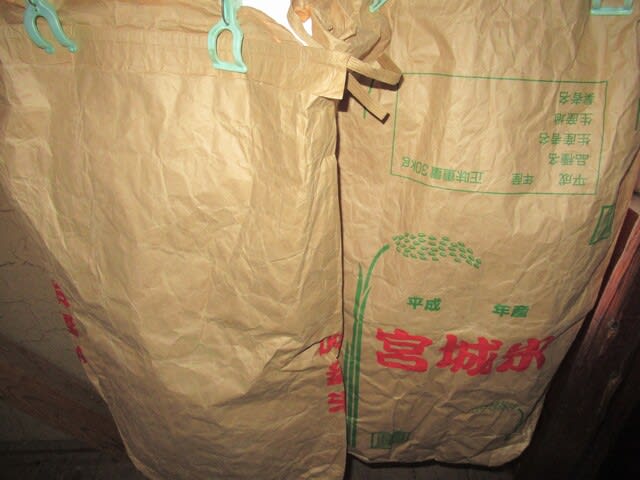

1週間ほど前から、横吊りにしたものも縦吊りに変えました。そして、直接空気にさらされないように、大玉の干し柿も吊したまま寄せ、紙袋で覆いました。

その数日前から、小玉のものはすでに紙袋で覆っています。

いつまでも空気にさらし続けると必要以上に硬くなってしまうからです。

簡易な方法ですが、それなりの効果があるようです。この状態で様子を見ながら一定期間置き、白粉を吹かせます。

贈答は全て終り、本格的に食しているため、当初から見ると半分以下になりました。

贈答は全て終り、本格的に食しているため、当初から見ると半分以下になりました。

これからは硬くなるのを抑えることが大事になります。

乾燥が進み、白粉もかなり吹いてきたので、全て居宅内に取り込みました。

乾燥が進み、白粉もかなり吹いてきたので、全て居宅内に取り込みました。

作業は専ら助っ人がやってくれます。

昔なら「寝かせる」という管理をするのですが、今は量も少ないので、簡易な方法です。

大、中、小の3種類に分け、綺麗な袋に入れて取り込みました。

昔なら「寝かせる」という管理をするのですが、今は量も少ないので、簡易な方法です。

大、中、小の3種類に分け、綺麗な袋に入れて取り込みました。

大玉はまだ水分が結構あるので、袋を開けたまま少し様子を見ます。

中小のものは袋を閉じていますが、やはり様子を見ながら調節します。湿気を多く呼び戻すようなら解放したり、場合によっては吊し直しすることもあります。

これは大。特大クラスです。

中小のものは袋を閉じていますが、やはり様子を見ながら調節します。湿気を多く呼び戻すようなら解放したり、場合によっては吊し直しすることもあります。

これは大。特大クラスです。

あんぽ柿ところ柿は連続しているものですから、明確に区切ることにあまり意味はないと思いますが、仮にころ柿が、白粉が吹いて中身も固まった干し柿とするなら、この段階になればころ柿が出来上がったと言っていいでしょう。

これは中。中と言っても大玉です。

これは中。中と言っても大玉です。

これは小。

昨年は大半が小玉だったので、今頃にはかなり白粉が回りました。今年も大玉が多いことを考えれば、思った以上に進みました。

年明け後にこのくらいの姿を想定していました。

大玉のものを一つ取ってみます。

全体に白粉が回ってきました。

年明け後にこのくらいの姿を想定していました。

大玉のものを一つ取ってみます。

全体に白粉が回ってきました。

割いてみると、色がオレンジ色から褐色に、軟らかいゼリー状からヨウカン状になってきました。味も甘いだけでなく濃厚な独特の旨味が出てきました。

我が家では、今時分からいつでも茶菓子として食べられるようにしています。

好みによって柔い干し柿を好む人は、適宜タッパーなどに入れて保存したり、冷凍にしています。

これはあんぽ柿をタッパーに入れ冷蔵庫に入れているもの。

これはあんぽ柿をタッパーに入れ冷蔵庫に入れているもの。

これは大玉。柔らかいままで白粉が吹いてきました。

同様にやや小ぶりのあんぽ柿。

これは小玉のものを昨日タッパーに入れたばかり。

硬さや、白粉の出具合に違いがあります。

タッパーに入れるとかなり長期間同じような状態が保たれます。少量ならこの方法が一番簡便です。

冷凍にすると半年、1年レベルでほとんど変らない状態が保たれるようです。