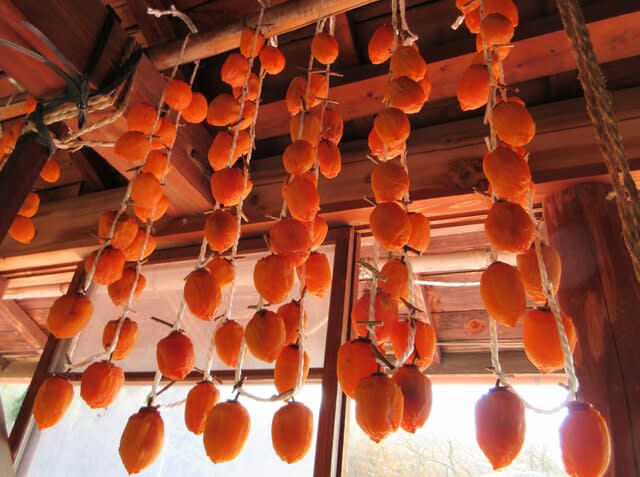

干し柿は、干し始めから2ヵ月半余り。

あんぽ柿から白粉が回り始めたころ柿の姿に変化してから1ヵ月ほどが経ちました。

干し柿全体に白粉がすっかり回りました。

吊したまま放置すると乾燥がより進み硬くなってくるので昨年末には室内に取り込みました。

さらに 空気に晒さないよう多くは縄付きのまま大きなポリ袋に入れ密封状態にしました。

そして、1月半ば過ぎには全て縄から外し軸も取ってポリ袋に集約し、気温の上がらない部屋で保管しています。

あんぽ柿から白粉が回り始めたころ柿の姿に変化してから1ヵ月ほどが経ちました。

干し柿全体に白粉がすっかり回りました。

吊したまま放置すると乾燥がより進み硬くなってくるので昨年末には室内に取り込みました。

さらに 空気に晒さないよう多くは縄付きのまま大きなポリ袋に入れ密封状態にしました。

そして、1月半ば過ぎには全て縄から外し軸も取ってポリ袋に集約し、気温の上がらない部屋で保管しています。

昔なら寝かせると言う作業がありましたが、このやり方は甚だ簡便な方法です。

もともと今年は大玉が少なく、それは大部分贈答に回っています。

残っているものは殆どが小玉、中玉が少々と言ったところです。

ただ、蜂屋柿が大不作だった前年と比べると残っている数ははるかに多い。倍以上はあるでしょう。

白粉の吹き出しも順調で、全体に綺麗に回っています。小さい干し柿の方が白粉の回りは早い。

白粉の吹き出しも順調で、全体に綺麗に回っています。小さい干し柿の方が白粉の回りは早い。

これは年内にあんぽ柿の状態でタッパーに入れ、冷蔵庫で保管していた干し柿。

自然に白粉が吹いて全体に回っています。

この方が比較的軟らかい状態を保ちやすいのですが、今年はやや硬い。

やはり小玉のためタッパー内でも硬くなってきたようです。

1個1個ラップに包んでからタッパーに入れれば水分が抜けず長く状態が維持できます。

より長期に保存したければ冷凍が確実です。一寸取り出してみました。

これは年内のあんぽ柿が出来上がったところで冷凍したもの。

やはり小玉のためタッパー内でも硬くなってきたようです。

1個1個ラップに包んでからタッパーに入れれば水分が抜けず長く状態が維持できます。

より長期に保存したければ冷凍が確実です。一寸取り出してみました。

これは年内のあんぽ柿が出来上がったところで冷凍したもの。

これは全体に白粉が回り始めた頃に冷凍したもの。

冷凍しても水分が少なくなっているためカチンカチンにはならず、弾力があります。

このあたりはそれぞれ好みによって冷凍するタイミングを選択すれば良いわけです。

白粉は中の糖分が表面に吹き出したもので、白粉の多少と甘味は関係ありません。

しかし、この時期になると白粉が吹かなければころ柿として物足りなさを感じるでしょう。

どなたのブログだったか、頂いた白粉の吹いたころ柿を見て、カビが出ていると勘違いして全部捨ててしまったことがあると書かれていました。

なるほど、確かに初めて見た方はそう思っても不思議ないのかもしれません。

我が家ではこのように、いつも茶菓子として出ています。

このあたりはそれぞれ好みによって冷凍するタイミングを選択すれば良いわけです。

白粉は中の糖分が表面に吹き出したもので、白粉の多少と甘味は関係ありません。

しかし、この時期になると白粉が吹かなければころ柿として物足りなさを感じるでしょう。

どなたのブログだったか、頂いた白粉の吹いたころ柿を見て、カビが出ていると勘違いして全部捨ててしまったことがあると書かれていました。

なるほど、確かに初めて見た方はそう思っても不思議ないのかもしれません。

我が家ではこのように、いつも茶菓子として出ています。

1個取ってみます。

割いてみます。

大玉でないのでボリューム感はイマイチながらねっとりしたヨウカン型です。

大玉でないのでボリューム感はイマイチながらねっとりしたヨウカン型です。

小生の好むところですが、ゼリー型のあんぽ柿が好みの方は硬すぎると感じるでしょう。

日が経つにしたがって変化する姿や中身を愉しむのも悪くないものです。