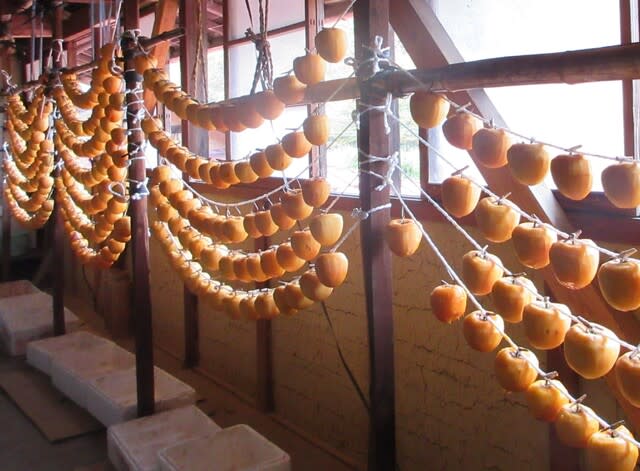

干し柿は、硫黄燻蒸し干し始めて今日で20日。

今年の蜂屋柿は我が家では10年に一度あるかどうかと言う大玉揃い。

400g超えの特大玉も多く、上手に干せれば中身も見栄えも上々のはずです。

しかし、大玉になるほど乾燥に時間が掛かり失敗するリスクも大きい。

今年は大部分を横吊りにしています。

今は生産者の多くが横吊り方式で主流になっています。

風の通りが良く満遍なく乾きやすいので、特に大玉では安心感があります。

気温が高くなるのが一番怖い。一時20℃近くになった日もありましたが、12月になり気温が下がり冬らしい気候に。

オレンジ色の良い色合いになってきました。

乾いた寒風の吹く日もあり、想定した以上に乾燥が進み仕上がってきました。

大玉のため遅れると思っていたので少々嬉しい誤算と言ったところ。

ここまで無事乗り切れればほぼ大丈夫と思いますが、湿気が戻ることもあり安心は出来ません。

想定外だったのは外部からの侵入者があったこと。

窓や入り口扉などは全て開放していましたが、10日目頃に一番下に吊していた柿10個ほどがやられました。

干し柿では初めての経験です。そのやり口からハクビシンかアライグマの仕業と思われます。

直ちに開放部をネットで覆いました。風通しにはマイナスながらやむを得ません。

思いのほか乾燥が進んだとはいえ湿気の残っているものもあるのでもう少しこの状態を保ちます。

硫黄燻蒸をしているものの温度湿度がぶり返すとまだカビの心配はあります。

一方、何時までも空気に晒し続けると固くなってきます。大玉の柿は乾燥の加減が難しい。

管理としては、干し始めて10日から2週間目くらいのところで干し柿の腹を揉む作業を行っています。

一方、何時までも空気に晒し続けると固くなってきます。大玉の柿は乾燥の加減が難しい。

管理としては、干し始めて10日から2週間目くらいのところで干し柿の腹を揉む作業を行っています。

当地では「芯切り」と言う昔ながらのやり方。全て助っ人がやってくれました。

蜂屋柿には種があり、種の周りが芯状になるため揉んで軟らかくするものです。

蜂屋柿には種があり、種の周りが芯状になるため揉んで軟らかくするものです。

そして、揉むことで干し柿に刺激が加えられるため自然に白粉が吹き出てきます。

しかし、いま当地方の生産者はこのような作業はしないようです。

白粉を吹かせない「あんぽ柿」として出荷するため刺激を与えるのはよくないのでしょう。

我が家では「あんぽ柿」から白粉を吹かせた「ころ柿」まで進めて愉しみます。

まだ従来からの縦吊り方式が少しあります。

我が家では「あんぽ柿」から白粉を吹かせた「ころ柿」まで進めて愉しみます。

まだ従来からの縦吊り方式が少しあります。

昨年、一昨年は中玉、小玉を縦吊りにしていますが、今年はこれも殆ど大玉です。

こちらもいい色合いになっています。

縦吊りにすると、縄に当たっている部分が次第に食い込みます。今年は大玉だけになおさらです。

そのため縦吊りの場合は揉み以外に「玉回し」の作業が数回必要になります。

「玉回し」は干し柿を少し回転させ縄をずらし食い込みを和らげるのです。

手前の干し柿を玉回ししました。

手前の干し柿を玉回ししました。

横吊りの場合は縄に当たらないので玉回しは必要ありません。

すでに渋は抜け、甘味も増し十分に食べられます。

すでに渋は抜け、甘味も増し十分に食べられます。

試食用に取ってみます。

しかし、まだ中身はトロトロ状の熟し柿から脱した状態で干し柿としては未完成。

大玉が多いことを考慮すると「あんぽ柿」が出来上がるまでにはあと1週間から10日必要です。

昨年は小玉が多く500個近くありましたが、今年は1個で小玉2個分ありそうなものが多数。