一昨日、宮城県美術館で開催されている特別展「足立美術館展」を観てきました。

会期は4月24日から6月6日まで。

会期は4月24日から6月6日まで。

最後の土、日は混雑する可能性が高く避けたかったので、何とか間に合いました。

それでも、コロナ対策のソーシャルディスタンスとやらで、会場に入るまでは結構並んでいました。

中に入れば、自由に観れるのが不思議。

足立美術館については、今や日本で最も有名な美術館と言っても過言ではないので小生がとやかく言う必要もありません。

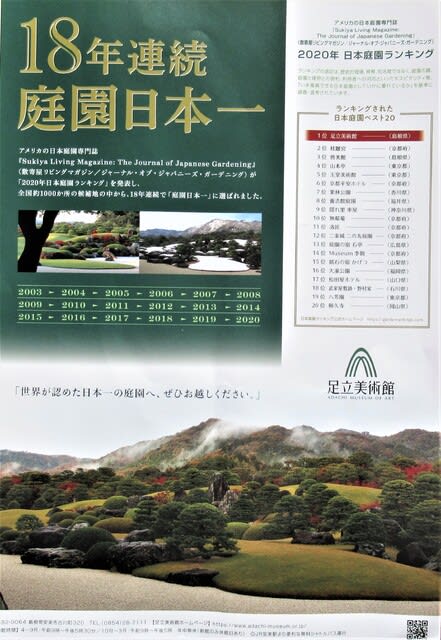

これは置かれていたパンフレット。

足立美術館については、今や日本で最も有名な美術館と言っても過言ではないので小生がとやかく言う必要もありません。

これは置かれていたパンフレット。

珠玉の作品66点が展示されています。

最も多いのがメインの横山大観13点、次いで竹内栖鳳7点。

そのほか、下村観山、菱田春草、川合玉堂、鏑木清方、川端龍子、小林古径、安田靫彦、前田青邨、上村松園等々。

日本画に興味のない方でも名前くらいは聞いたことのありそうな大家の名品が豪華に並んでいます。

もちろん撮影は禁止ですが、買い求めた絵はがきくらいならいいでしょう。

これが今特別展のシンボル的な横山大観の「雨霽る」。

そのほか、下村観山、菱田春草、川合玉堂、鏑木清方、川端龍子、小林古径、安田靫彦、前田青邨、上村松園等々。

日本画に興味のない方でも名前くらいは聞いたことのありそうな大家の名品が豪華に並んでいます。

もちろん撮影は禁止ですが、買い求めた絵はがきくらいならいいでしょう。

これが今特別展のシンボル的な横山大観の「雨霽る」。

雨は(れ)る と読みます。

雨が上がって煙霧の中に垣間見える富士が墨画で描かれています。

大観というと、豪快な筆致で富士を描くイメージを勝手に持っていましたが、実物は非常に繊細な筆使いで驚きました。

押すな押すなの人出ではなかったので、ゆっくりと時間をかけて鑑賞できました。

強く印象に残ったのは川端龍子(かわばたりゅうし)の「水煙」という墨画淡彩の作品です。

足立美術館には一度は行ってみたいと思っていましたが、このコロナ禍では当分無理でしょう。

大観というと、豪快な筆致で富士を描くイメージを勝手に持っていましたが、実物は非常に繊細な筆使いで驚きました。

押すな押すなの人出ではなかったので、ゆっくりと時間をかけて鑑賞できました。

強く印象に残ったのは川端龍子(かわばたりゅうし)の「水煙」という墨画淡彩の作品です。

足立美術館には一度は行ってみたいと思っていましたが、このコロナ禍では当分無理でしょう。

美術館を後にし、時間に余裕があったので仙台市野草園へ。

この時期に訪れた記憶はありません。

丁度端境期だったらしく花は少ないように思いました。

まとまって咲いていたのはこのアヤメくらい。

キリガミネヒオウギアヤメ。

カキツバタは見頃という情報でしたが。

葦やキショウブに駆逐されたか。

普通のアヤメは少ない上にほぼ終り。

ベニバナヤマシャクヤク。

ヒメサユリがポツポツ。

ニッコウキスゲは方々で見られました。

ノイバラは満開。

この野バラの名前は何だったか。

アジサイはまだ大分先のよう。

その中、遠目でよく分らなかったのですが、この花は何か。

ヤマボウシはほぼ満開。

ミヤマヨメナ。

我が家にも沢山あるシラン。

シャガの残り花。

ゆっくりと散策を楽しみました。