あと僅かで3月11日。

東日本大震災から10年の節目に、大きな被害を受けた地を訪ねました。

過日は県南部の沿岸地帯を訪ねましたが、このたびは県北部沿岸地帯の南三陸数カ所です。

南三陸町志津川。

合併前の旧志津川町で、以前は県の地方機関もあった南三陸の中心地です。

タコ、ワカメ、ホヤ、銀ザケ、牡蠣、アワビなど多くの海産物があります。

当町の震災による死者行方不明者は800名を超え、当県の中でも特に甚大な被害を被った市町の一つ。

町の中心部全体が壊滅的な被害を受けました。

知人も人的被害は免れたものの家屋は流出、現在は高台に越しています。

震災復興祈念公園。

東日本大震災から10年の節目に、大きな被害を受けた地を訪ねました。

過日は県南部の沿岸地帯を訪ねましたが、このたびは県北部沿岸地帯の南三陸数カ所です。

南三陸町志津川。

合併前の旧志津川町で、以前は県の地方機関もあった南三陸の中心地です。

タコ、ワカメ、ホヤ、銀ザケ、牡蠣、アワビなど多くの海産物があります。

当町の震災による死者行方不明者は800名を超え、当県の中でも特に甚大な被害を被った市町の一つ。

町の中心部全体が壊滅的な被害を受けました。

知人も人的被害は免れたものの家屋は流出、現在は高台に越しています。

震災復興祈念公園。

左手が町庁舎があったところ。

行政第1、第2庁舎、防災対策庁舎が並んでありました。

残されているのは防災対策庁舎。

この屋上まで津波に襲われました。

若い女性職員が上司とともに最後まで防災無線で町民に避難を呼びかけ津波に呑まれた悲劇は多くの人の胸を打ち、忘れ去られることはないでしょう。

復興の象徴として整備された「さんさん商店街」。

広々としたスペースです。

様々な業種の店が軒を連ね、商店街と言うに相応しい。

ここで、昼食を摂りました。

炙り中トロ丼と牡蠣汁を美味しくいただきました。

多くの人が訪れ賑わうことを願いたいものです。

港にも足を運びました。

新しい立派な魚市場が整備されています。

南三陸町歌津。

合併前は歌津町でした。

拠点となっている「南三陸ハマーレ歌津」。

合併前は歌津町でした。

拠点となっている「南三陸ハマーレ歌津」。

残念ながら人影まばらで、苦労が窺われる印象でした。

向かいはすぐ太平洋。

盛んに重機が動いていました。復興は未だ途中と実感させられます。

石巻市雄勝町

合併以前の旧雄勝(おがつ)町。

リアス式海岸で複雑に入り組み、かつては十五浜と呼ばれていたようです。

沿岸漁業と雄勝石の町として知られます。

平地が少なく、海からあがると間もなく山になる地形で、震災時の大津波の凄まじさが想像されます。

この小さな町で死者行方不明者は200数十名に達したと言います。

復興事業で巨大な防潮堤が築かれています。

合併以前の旧雄勝(おがつ)町。

リアス式海岸で複雑に入り組み、かつては十五浜と呼ばれていたようです。

沿岸漁業と雄勝石の町として知られます。

平地が少なく、海からあがると間もなく山になる地形で、震災時の大津波の凄まじさが想像されます。

この小さな町で死者行方不明者は200数十名に達したと言います。

復興事業で巨大な防潮堤が築かれています。

一般の建物は整備された高台に建てられています。

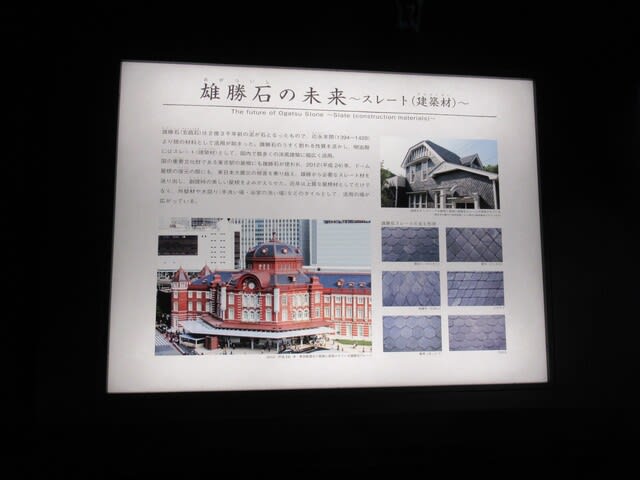

当地で最も有名なのは雄勝硯。

国産硯の圧倒的シェアを誇ります。

国産硯の圧倒的シェアを誇ります。

震災で大きな被害を被りましたが、力強く復活しました。

復興を象徴する雄勝硯伝統産業会館。

復興を象徴する雄勝硯伝統産業会館。

雄勝硯に関わる様々なものが展示されています。

巨大な雄勝硯と熊野筆。

雄勝硯の原石は玄昌石。

黒色硬質の粘板岩で天然スレートとしても用いられます。

東京駅の駅舎屋根には雄勝産の天然スレートが使われています。

現在は、硯だけでなく食器や花瓶など様々なものが開発されています。

物産交流館が併設されています。

物産交流館が併設されています。

未だ方々で復興工事が続いています。

コロナ禍とも相俟って、賑わいを取り戻すにはもう少し時間が必要と感じたのも事実。

こちらで買い求めた小振りの硯。

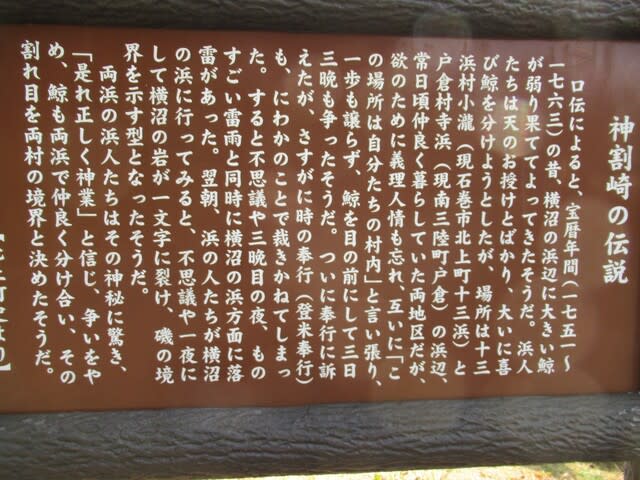

途中、名勝地「神割崎」に立ち寄りました。

神割崎の謂われ。

最後は石巻市小船越にある道の駅「上品(じょうぼん)の郷」。

石巻地方の様々な物産が並んでいます。ここが締めとなりました。