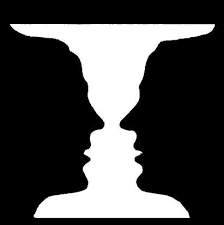

人は“目で食べる”というが、これは欲求の認知説をよく言い表している。

お腹がいっぱいなのに、なぜ人はまた食べるのか。

それは生理的欲求からではなく、外の刺激によるのである。

食欲をそそるおいしそうな食事(誘因)によって生じる行動なのである。

行動にはこのように、内から人を動かす力(動因)と、外から人を引っ張る力(誘因)とがある。

誘因によって生じた欲求に行われる行動を認知主導型行動という。

心理的欲求や社会的欲求はこの誘因の認知から生じる欲求・行動が多い。

欲求を認知的に考えていくときの重要なキーワードは、価値と期待である。

第一に誘因が当人にとってどのくらい価値があるかが、欲求を生じ、行動させるひとつの重要な決め手となる。

もうひとつは、目標が獲得できるかという期待である。

“できる”という確信が欲求を生じ、行動を起こさせる。

まったくできそうにない難しい課題ではやる気が生じない。

目標達成への道筋がきちっと見えているとき、欲求は生じやすい。

勉強においても仕事においても、目標が設定され、達成への期待が明確に意識されると、達成欲求が強められ、作業効率はぐっと上がる。

これは、認知が欲求を生じるからだ。

現代社会で生活している私たちは、生理的欲求はほぼ満たされており、ほとんどの行動は心理的欲求、社会的欲求によって動いているといえる。

以下の「マレーの欲求リスト」は、この心理的欲求の分類に力点が置かれている。

A. おもに生きていない対象と結びついた要求

1.獲得欲求: 所有物と財産を得ようとする要求

2.保存欲求: いろいろなものを集めたり、修理したり、手入れしたり、保管したりする要求

3.秩序欲求:ものを整頓し、組織立て、片づけ、整然とさせ、きちんとする要求

4.保持欲求:ものを所有し続け、それを貯蔵する要求; かつ質素で、経済的で、けちけちとする要求

5.構成欲求:組織化し、築き上げる要求

B. 野心や権力に関係した要求

6.優越欲求:優位に立とうとする要求、達成と承認の複合

7.達成欲求:障害に打ち勝ち、力を行使し、できるだけうまく、かつ速やかに困難なことを成し遂げようと努力する要求

8.承認欲求:賞賛を博し、推薦されたいという要求; 尊敬を求める要求

9.顕示欲求:自己演出の要求; 他人を興奮させ、楽しませ、扇動し、ショックを与え、はらはらさせようという要求

C.地位防衛に関係した欲求

10.不可侵性欲求:侵されることなく、自尊心を失わないようにし、"よい評判"を維持しようとする要求

11.劣等感の回避欲求:失敗、恥辱、不面目、嘲笑を避けようとする要求

12.防衛欲求:非難または軽視に対して自己を防衛しようとする要求; 自己の行為を正当化しようとする要求

13.中和欲求:ふたたび努力し、報復することによって敗北を克服しようとする要求

D. 力の行使に関係した欲求

14.支配欲求:他人に影響を与え、あるいは統制しようとする要求

15.恭順欲求:優越者を賞賛し、進んで追随し、喜んで仕えようとする要求

16.模倣欲求:他人を模倣、またはまねようとする要求; 他人に同意し、信じようとする要求

17.自律欲求:影響に抵抗し、独立しようとする要求

18.反動欲求:他人と異なった行動をし、独自的であろうとし、反対の側に立とうとする要求

19.攻撃欲求:他人を攻撃したり、または傷つけたりしようとする要求; 人を軽視し、害を与え、あるいは悪意をもって嘲笑しようとする要求

20.服従欲求:罪を承服甘受しようとする要求; 自己卑下

E. 愛情に関係した欲求

21.親和欲求:友情と絆をつくる要求

22.拒絶欲求:他人を差別し、鼻であしらい、無視し、排斥しようとする要求

23.養護欲求:他人を養い、助け、または保護しようとする要求

24.救護(依存)欲求:援助、保護または同情を求めようとし、依存的であろうとする要求

F. 禁止に関係した欲求

25.非難回避欲求:しきたりに反する衝動を抑えることによって非難、追放または処罰を避けようとする要求; 行儀よく振舞い、法に従おうとする要求

G.質問応答に関係した欲求

26.認知欲求:探索し、質問し、好奇心を満足させる要求

27.証明欲求:指摘し、例証しようとする要求; 情報を与え、説明し、解釈し、講釈しようとする要求

マレーの心理発生的要求リスト(Murray, H.A., 1938)より

お腹がいっぱいなのに、なぜ人はまた食べるのか。

それは生理的欲求からではなく、外の刺激によるのである。

食欲をそそるおいしそうな食事(誘因)によって生じる行動なのである。

行動にはこのように、内から人を動かす力(動因)と、外から人を引っ張る力(誘因)とがある。

誘因によって生じた欲求に行われる行動を認知主導型行動という。

心理的欲求や社会的欲求はこの誘因の認知から生じる欲求・行動が多い。

欲求を認知的に考えていくときの重要なキーワードは、価値と期待である。

第一に誘因が当人にとってどのくらい価値があるかが、欲求を生じ、行動させるひとつの重要な決め手となる。

もうひとつは、目標が獲得できるかという期待である。

“できる”という確信が欲求を生じ、行動を起こさせる。

まったくできそうにない難しい課題ではやる気が生じない。

目標達成への道筋がきちっと見えているとき、欲求は生じやすい。

勉強においても仕事においても、目標が設定され、達成への期待が明確に意識されると、達成欲求が強められ、作業効率はぐっと上がる。

これは、認知が欲求を生じるからだ。

現代社会で生活している私たちは、生理的欲求はほぼ満たされており、ほとんどの行動は心理的欲求、社会的欲求によって動いているといえる。

以下の「マレーの欲求リスト」は、この心理的欲求の分類に力点が置かれている。

A. おもに生きていない対象と結びついた要求

1.獲得欲求: 所有物と財産を得ようとする要求

2.保存欲求: いろいろなものを集めたり、修理したり、手入れしたり、保管したりする要求

3.秩序欲求:ものを整頓し、組織立て、片づけ、整然とさせ、きちんとする要求

4.保持欲求:ものを所有し続け、それを貯蔵する要求; かつ質素で、経済的で、けちけちとする要求

5.構成欲求:組織化し、築き上げる要求

B. 野心や権力に関係した要求

6.優越欲求:優位に立とうとする要求、達成と承認の複合

7.達成欲求:障害に打ち勝ち、力を行使し、できるだけうまく、かつ速やかに困難なことを成し遂げようと努力する要求

8.承認欲求:賞賛を博し、推薦されたいという要求; 尊敬を求める要求

9.顕示欲求:自己演出の要求; 他人を興奮させ、楽しませ、扇動し、ショックを与え、はらはらさせようという要求

C.地位防衛に関係した欲求

10.不可侵性欲求:侵されることなく、自尊心を失わないようにし、"よい評判"を維持しようとする要求

11.劣等感の回避欲求:失敗、恥辱、不面目、嘲笑を避けようとする要求

12.防衛欲求:非難または軽視に対して自己を防衛しようとする要求; 自己の行為を正当化しようとする要求

13.中和欲求:ふたたび努力し、報復することによって敗北を克服しようとする要求

D. 力の行使に関係した欲求

14.支配欲求:他人に影響を与え、あるいは統制しようとする要求

15.恭順欲求:優越者を賞賛し、進んで追随し、喜んで仕えようとする要求

16.模倣欲求:他人を模倣、またはまねようとする要求; 他人に同意し、信じようとする要求

17.自律欲求:影響に抵抗し、独立しようとする要求

18.反動欲求:他人と異なった行動をし、独自的であろうとし、反対の側に立とうとする要求

19.攻撃欲求:他人を攻撃したり、または傷つけたりしようとする要求; 人を軽視し、害を与え、あるいは悪意をもって嘲笑しようとする要求

20.服従欲求:罪を承服甘受しようとする要求; 自己卑下

E. 愛情に関係した欲求

21.親和欲求:友情と絆をつくる要求

22.拒絶欲求:他人を差別し、鼻であしらい、無視し、排斥しようとする要求

23.養護欲求:他人を養い、助け、または保護しようとする要求

24.救護(依存)欲求:援助、保護または同情を求めようとし、依存的であろうとする要求

F. 禁止に関係した欲求

25.非難回避欲求:しきたりに反する衝動を抑えることによって非難、追放または処罰を避けようとする要求; 行儀よく振舞い、法に従おうとする要求

G.質問応答に関係した欲求

26.認知欲求:探索し、質問し、好奇心を満足させる要求

27.証明欲求:指摘し、例証しようとする要求; 情報を与え、説明し、解釈し、講釈しようとする要求

マレーの心理発生的要求リスト(Murray, H.A., 1938)より