A.ルドヴィヒという天才

すぐれた哲学者とか音楽家とかになる人は、「普通」の家庭環境に育った人ではない、という常識があるように思う。「普通」じゃない生まれと育ちのゆえに「変わり者」の片鱗を幼いころから示すのだと。ほとんどの子どもは自分は「普通」のほうにいると思っているから、「自分たち」で群れて「変わり者」を白眼視するという構図が、差別につながる、という高校生の投書があった。

「違う人間だからこそ差別やめて:高校生 S(東京都 16)

人はなぜ差別するのか。「普通」と「変わり者」を区別するため?だとしたら、「普通」って何だろう。辞書には「特に変わっていないこと。それが当たり前であること」とある。だったらみんなが全く一緒であることが当たり前なのか。

ここでLGBTの話をしたい。まだまだ非難する人がいるが、その人たちの気持ちが私には分からない。食べ物の好みだって人それぞれ違う。それなのに、恋愛対象は同じじゃなきゃいけないのか?「みんな同じ人間だから差別はやめよう」と子どもの頃いわれた。本当にそうなのか。気の合う友だちでも、好きな人、夢、趣味、得意科目、ほかにもたくさん違うところはある。同じ人間だからではなく、みんな違う人間だからこそ差別はやめよう。「みんなちがって、みんないい」という金子みすゞさんの言葉を今こそ広めたい。」朝日新聞2018年4月1日朝刊8面投書欄。

みんなと違う部分があることを抑圧するのではなく、ポジティヴに肯定しようという言説は、同調圧力の強いといわれる日本の社会で、2002年の「世界で一つの花」をもちあげる、という潮流がしだいに大衆的に広がった。この投書はその文脈をLGBTに拡大して、大方の納得を得られるだろう。「いじめはいけない」という教育委員会的な立場とも合致する。しかし、それは「普通」と「変わり者」の間に実はほとんど違いはなく、仲間なんだからわかり合えるはずだという平等思想はやっぱり底流に流れている。

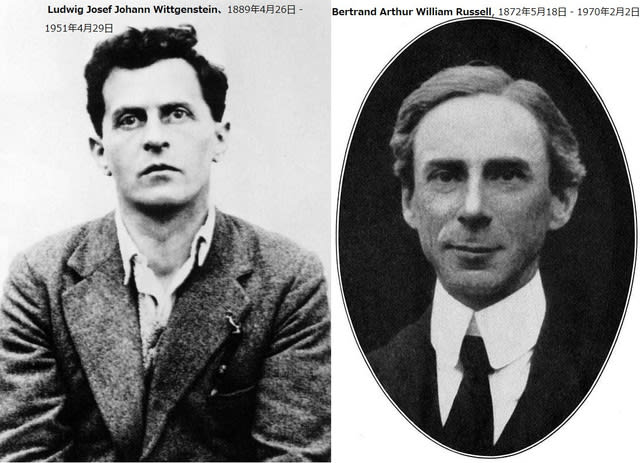

でもたとえば、ルドヴィヒ・ヴィトゲンシュタインという人のことを考えてみると、いろんな意味で「普通」に属する人間とはいえない。かれは自分が特別な人間であるとは思っていなかったかもしれないし、通常の社会生活を逸脱して精神病院や刑務所に入れられたりはしなかったから、「変わり者」ではあったが、異常人格というわけではなかった。

1913年、父の最期を看取るためにウィーンへ戻ったときも、父の死によってかれは莫大な資産を相続することになったが、彼はそれを匿名で気に入った詩人の芸術家に全部あげてしまう。また、英国ケンブリッジで哲学研究を進めていたが、多くの学者に囲まれた中では、核心的な問題に到達できないと感じ、かれはこの年イギリスを離れて、ノルウェーの山小屋に隠遁し、第一次世界大戦が始まるまで孤独な研究生活を送る。時々ケンブリッジへ行って、書いた原稿をラッセルに渡すこともあったが、すぐノルウェーへ帰った。

この頃かれは執筆した論理学に関する論文で学位を取得しようと考え、ムーアを通して大学当局へ打診したが、規定によると、学位論文にはきちんと註が付いていなければならない(どこまでが先行する研究の引用で、どこからがオリジナルな研究かを示すため)。ウィトゲンシュタインの論文は註がなく規定を満たさないので通過しないとの返事が寄せられた。かれは「どうしてそんなくだらない規定があるのか」「地獄へ落ちたほうがマシだ」「さもなければあなたが地獄へ落ちろ」とムーアを罵倒した。この一件でウィトゲンシュタインは友人と学位を一挙に失い、15年後まで評価されなかった。しかしこの時期が生涯で最も情熱的で生産的な時期だったとかれは後に回顧している。

前期ウィトゲンシュタインの主著で哲学界に激震をもたらした『論理哲学論考』の元になるアイディアはこのときに書かれた。こういった事件からも、かれの独創性と「変わり者」ぶりは際立つ。かれの哲学界へのデビュー作にして金字塔『論理哲学論考』" Logisch-philosophische Abhandlung/ Tractatus Logico - Philosophicus "は、短い命題を小数点以下のない七つの断章で書かれている。その七つの断章は以下のようなものである。

1「世界は起こっている事の総体である」" Die Welt ist alles, was der Fall ist."

2「起こっている事、すなわち事象とは、諸事態の存立のことである」

" Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten."

3「事象の論理像が思想(思考対象)である」

" Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke."

4「思想は有意義な命題である」" Der Gedanke ist der sinnvolle Satz."

5「命題は諸要素命題の真理関数である」" Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze."

6「真理関数の一般形式は[ρ,ξ,N(ξ)]である」" Die Allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist : [ρ,ξ,N(ξ)]

7「語りえないことについては人は沈黙せねばならない」

" Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen."

第6の命題にある[ρ,ξ,N(ξ)]は、ρが要素命題、ξは諸命題の任意の部分集合、N(ξ)は、ξを構成するすべての命題の否定を意味する。要素命題の総体に対する一連のNAND(否定論理積)演算によって、どんな論理的言明も派生させることができるということを意味する。

「20歳代半ばに、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインは、1912年度の三学期と翌年度の二学期を、ケンブリッジのトリニティ・カレッジで学んだ。ここでかれは、ムアと、とくにラッセルの二人を知った。ラッセル卿は、ある学期が終わった後かれのところへやってきて、単刀直入に「あなたは、わたくしが全くの馬鹿だとお考えになりますか」と問うた若い訪問者に会った驚きを次のように回想している。

「あなたは、わたくしが全くの馬鹿だとお考えになりますか?」わたしはいった、「きみは何が知りたいんだね?」かれは答えた。「もしわたくしが馬鹿なら、わたくしは飛行家になろうと思います。しかし、そうでないなら、わたくしは哲学者になろうと思います」わたしはかれにいった。「きみ、わたしはきみが全くの馬鹿かどうかは知らんよ。だが、もしきみが、休暇中に、興味をもっている哲学的問題につて論文を書くのなら、それを読んできみに話してもいい」かれはそうした。そして、次の学期のはじめにわたくしのところに論文を持って来た。第一行を読んだだけで、わたしは、かれが天才だと信ずるようになり、かれはどうあっても飛行家になるべきではないと確信した。(日高一輝訳『ラッセル自叙伝』)

こうして、ヴィトゲンシュタインは、系統的に哲学を読み解くためにケンブリッジに腰をすえた。しかし、このようになってからも、かれの振舞いにラッセルが驚かされることはやまなかった。

かれは毎晩夜中にわたしのところにやってきて、黙ったまま興奮した様子で……まるで野獣のように部屋のなかを歩きまわった。いつかわたしはかれにこういった、「きみは論理学のことを考えているのかね、それともきみの犯した罪について考えているのかね?」「両方です」とかれは答え、相変わらず歩きまわった。わたしは、もう寝る時間だとはいいたくなかった。かれにもわたしにも、わたしと別れたらかれが自殺することも起りうると思えたからである。

明らかに、ヴィトゲンシュタインの天才的資質――「情熱的で、深遠で、強烈で、圧倒的な」――へのラッセルの確信が、大きな負担になったのにかかわらず関係を続けるのに耐えさせたのである。かれは、自分に「挫折感」を与え、しばらくの間は「もう二度と哲学において基本的な仕事をすることは望めない」と思いこませるような、この青年の専門的な批判をも我慢した。数年後――大戦の終結が再びイギリス人とオーストリア人との知的交流を可能にしたとき――、ラッセルは、ヴィトゲンシュタインの『論理哲学論考』Tractatus Logico-Philisophicus を出版させる長い戦いの発起人となった。二人は、ハーグで落合って、この書を「一行一行論じて一週間を過ごした」。そして、ラッセルはこの書に賞讃の序文を書いた。

この序文は、徐々に進んだ二人の離間のはじまりとなった。ヴィトゲンシュタインは、ラッセルが自分の意図を歪めたとして激怒し、自分の著作を全部回収することも考えさえした。かれらの友情は、緊張をこえて持続できなかった。10年が過ぎて、この書が現代の古典となり、その著者が再びケンブリッジに戻ろうとしていたとき、かつての師のヴィトゲンシュタインの考え方に対する評価は、もう熱意のないものになっていた。その考えは、「全く新しい哲学を構成するものであることは明白」だとしても、それが真であるかどうかは不明だ、とラッセルは書いた。「簡明さ」を好む「論理学者としては」、それは真でないと考える、とこの年長者は付け加えた。これが不和の核心であった。」スチュアート・ヒューズ『大変貌 社会思想の大移動 1930-1965』荒川幾男・生松敬三訳、みすず書房、1978.pp.29-31.

世界でほんとうの真理に気づいた人間は自分ひとりしかいない、と自覚した哲学者は、それを研ぎ澄まされた短い言葉として書く。論文に註がなければ学位論文の形式に欠けるから受け付けないなどという、大学や学会という狭く閉じた世界にいたのでは、独創的な仕事などできないとヴィトゲンシュタインは、ひとり山に籠って『論考』を書く。しかし、それを読んで理解し世界に公表しようという人間がいなければ、かれは山奥に咲いて人知れず朽ちていく花でしかない。ラッセルは、ヴィトゲンシュタインのやっていることを理解し、それを世に出すため序文を書く。だが、その序文で「こいつもまだわかってない!」と怒る天才に、「普通」仲良くなる友だちはいない。

「ヴィトゲンシュタインは、「高級」文化と精神生活に生れつき馴れ親しんでいた点で、生粋のウィーン人であったし、またいつまでもそうであった。富裕で豊かな教育を受けた家族に生れて、かれは、芸術的才能を伸ばし美的鑑賞力を洗練することがますます生活の主たる仕事にまでなっている環境に育った。かれの家庭は、ウィーンでも、その会話のレヴェルとその趣味の高さで擢んでていた。ブラームスは両親の友人であったし、ショーペンハウアーの著作は、しばしば議論の主題となった。ヴィトゲンシュタイン家は、ウィーンの上層ブルジョアジーの多くと同様ユダヤの出自であったが、文化的違和感は全くなかった。むしろ、かれらは、表現芸術の理解が地位の唯一の明白な記章とみなされているような社会を、典型的に代表していた。ルートヴィッヒ・ヴィトゲンシュタインは、その生まれによって文化の遺産を受けていたのであり、それは、そういう特権に恵まれぬものなら、一生かかって得ようと闘うほどのものであった。かれの音楽と建築の才は、専門家の域に達していた。しかし、かれはそういう教養を何気ないふうに身につけて、それを口にすることはほとんどなかった。かれの知識人としての自負は、もっぱら、誰にも助けられない自分の努力で自分自身から引き出した認知力にかけられていた。

ルートヴィッヒも父のカールも、キリスト教徒として育てられた。しかし、かれらはカトリックよりもむしろプロテスタントであった。そして、この家族には、オーストリア・カトリシズムの性格とは程遠いピューリタニズムの傾向があった。家庭内の雰囲気――子どもたちは家庭教師に教育されたから、ほとんど外出することはなかった――は、ひどく重々しく陰気でさえあった。三人もの兄が自殺していたので、ルートヴィヒが人生について重苦しい考え方をし、ケンブリッジの同僚たちの軽佻な態度に決してなじむことがなかったのもあまり不思議ではない。こういうひとには、オズヴァルト・シュペングラーの『西洋の没落』は、直接的な強い印象を与えた。

大勢の兄弟姉妹のなかで、ルートヴィヒは、家族のなかでの評価では、とくにすぐれた才能があるとは思われていなかった。幾分奇妙なことだが、ヴィトゲンシュタイン家の人びとは、自分たちを性格的にまったくユダヤ的だと考えていた――そのユダヤ的性格というのを「美的理想主義の伝統」と考えて。そして、この自己規定のなかでは、明らかに音楽が最高の地位を占めていた。この分野では単なるアマチュアであったルートヴィヒは、兄のパウルの巨匠的能力にはとても及ばなかった。パウルは、片腕を失ったにもかかわらず、コンサート・ピアニストになり、モーリス・ラヴェルは、かれのために『左手のためのコンチェルト』を作曲した。未来の哲学者の心のなかでは、音楽は、どちらかといえば間接的で神秘的でさえあるコミュニケーション形式であった。かれは、ショーペンハウアーにしたがって、音楽を、「表象の限界」を超え、かつまたふつうの哲学的言語が表現しえぬより深いことがらを表出する方法と考えた。自然と「言表可能なもの」の領域に生れつき関心をもっていた点で、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインは、多くの同じような面で戸惑いを感じていた若いウィーン人たちと変わるところはなかった。

息子が結局選びとった道と父のそれとははっきり違っていたが、ヴィトゲンシュタイン家のこの二人は、控え目な人柄で共通しており、ともに見せびらかしを嫌った。オーストリア鉄鋼業の創業者として輝かしい出世をしたエンジニアであり、影響力の大きい新聞の経済記事の筆者でもあったカール・ヴィトゲンシュタインは、皇帝の授爵の申し出を辞退し、また自分の評論集の普及を制限したりした。1889年に生まれたかれの息子は、若いころには、かれよりももっと表立つことを避ける才能を示した。外面的な形式――日常の礼儀の面でさえ――を嫌うかれの性向は、最初のケンブリッジ滞在中にもすでにあらわれていた。それは明らかに第一次世界大戦中にいっそう強くなった。この第一次世界大戦中には、かれは、文字どおり、『トラクタトゥス』の草稿を背嚢に入れて持ち歩き、不平もいわずに軍隊生活の重荷を背に負ったのだった。

ヴィトゲンシュタインの軍務に対する態度には、かれの世代の多くのものが口にした感情的反撥や抗議の色はなかった。かれは、困苦と危険を受けとめ、これを人生の事実、あるいは国家への義務という単純な問題としてそれに服した。さまざまなひとの話から推して、かれは模範的兵士であり、銃火の下でも冷静で、一度ならず勇敢な行動に対して勲章を授けられた。応召兵として、かれは「よい戦友」だった。やがて将校となったとき、かれは部下を落着かせ、「かれらに最大の力を発揮」させることができた。ウィーンの高級文化の温室的環境から引剥されたヴィトゲンシュタインは、戦争を一種の解放として経験したように思える。その「きびしい環境は……かれの性質に合った自然さと人工性からの解放を与えた」のである。1919年に市民生活にもどったとき、ヴィトゲンシュタインは、富と特権に恵まれた青春期を、はるか背後に残してきてしまっていた。かれは、父から相続した巨額の財産を放棄しさえした。30歳になったころには、かれの自立心はほぼ全うされた。『トラクタトゥス』の出版は、かれの内部で進行していた変化の、外部にあらわれた目に見える形でのしるしであった。」スチュアート・ヒューズ『大変貌 社会思想の大移動 1930-1965』荒川幾男・生松敬三訳、みすず書房、1978.pp.32a-33.

たしかにウィーンのヴィトゲンシュタイン家は、「普通」の家庭ではなく、富と特権に恵まれた「当たり前でない」環境だったんだな。

B.自己肯定感を測定すること

米中韓と日本で行われた意識調査の結果が、東京新聞に載っていた。ぼくは社会調査の専門家ということになっているので、最低限この調査の基本情報がほしいのだが、記事には大事なことが書かれていない。各国の高校生を対象に実施時期は昨年9~10月と示されているが、サンプル数、回収率などがわからない。質問も「自己肯定感」と「体形に不満」という項目の単純な比率だけがあげられて、日本が他より目立っている点だけ触れている。ちょっと問題だと思う。

「日本の高校生 自己肯定感 依然各国より低く:心や体 4カ国意識調査

国立青少年教育振興機構青少年教育研究センターは三十日、高校生の心や体に関する意識調査の結果を公表した。「私は価値のある人間だ」と答えたのは、44.9%で、前回調査した2010年と比べ約8㌽増えた。だが、米国の83.8%、中国の80.2%、韓国の83.7%と比べて低さが目立っており、同センターは「まだまだ低い」とみている。

女子 体形に不満目立つ

調査は昨年9~11月に実施。自己肯定感に関する設問では、「今の自分に満足している」が41.5%で、「努力すれば大体のことができると思う」は60.5%、いずれも米国、中国、韓国を30~20㌽ほど下回った。人間関係では、「友だちと一緒にいる時は、楽しい」が9割を超えるなど、友人や保護者との関係を良好だと感じる割合は、各国と同レベルだった。一方、「学校には何でも相談できる先生がいる」は36%で、四カ国で最低だった。

体形に不満を持つ女子生徒の意識も目立った。実際の体重は標準的な女子生徒のうち、「少し太っている」「太っている」と感じているのは六割近くに上った。自分の体形に満足しているのも23%にとどまり他国より低かった。

同機構の明石要一・青少年教育研究センター長は「体形についてナーバスになり過ぎると摂食障害などにもつながり心配だ。自己肯定感も体形への不満も、周囲の評価を気にする傾向が出ているようだ」と分析した。」東京新聞2018年3月31日夕刊8面。

ざっと読んだ読者は、ああ日本の高校生は「自分が価値ある存在だ」と思うものが少なく、「今の自分に満足」し「努力すればできる」と思うものが米中韓よりかなり少なく、「学校に相談できる先生がい」なくて女子は「体形が太っている」ことばかり気にしているが、みんな「友だちといる時は楽しい」と思っている・・そうなのかあ、と受け取るだろう。そうなのかな?これは意識調査の設問が構成する問題設定自体に関わる恣意的枠組みを、読者には消してしまう怖れがある。同じ紙面に、もっと気になる数字の報告も載っていた。

「妊娠、勧告受け退学32人:公立高初調査 半数は通学を希望

全国の公立高校で2016年度までの二年間、妊娠を理由に学校側が退学を勧めた結果、自主退学した女子生徒が32人いたことが、文部科学省の初調査で分かった。このうち生徒や保護者が通学を続けることなどを望んでいたケースも約56%あった。同省は、安易に退学処分や退学勧告などをしないよう求める通知を都道府県教育委員会に出した。通知は29日付。

調査によると、15、16年度に公立高校が妊娠を把握した生徒は2098人。妊娠を理由にした退学処分はなかったが、学校の勧めで退学に至った生徒が32人いた。このうち約56%に当たる18人は「引き続きの通学、休学または転学」を希望していた。

産前産後を除き、通学を続けた生徒は778人おり、このうち全日制は319人、定時制は459人だった。

文科省の通知では、生徒が妊娠した場合、体育の実技をリポートで代替させることや、いったん退学を選んでも再び高校で学べる支援制度の情報提供などの配慮を学校に要請。一方、望まない妊娠を防ぐため、保健体育や特別活動などで性に関する必要な指導を行なうことも求めた。

十代で妊娠し、高校を卒業できなかった女性は安定した仕事に就くことが難しい場合が多く、貧困の連鎖を引き起こす恐れが指摘されている。同省児童生徒課の担当者は「日本では妊娠すると学校をやめざるを得ないような空気が強いが、学び続けられるようにする必要がある」としている。」東京新聞2018年3月31日夕刊9面。

この問題への高校現場の認識、それに通知で指導する文科省の認識、保護者や生徒たち自身の認識について、この記事ではよくわからない。文科省「児童生徒課の担当者」の言葉だけ載っているが、「妊娠すると学校をやめざるをえないような空気が強い」とみている。だとすれば、それはどのような捉え方から出てくるのか?そこが肝心なのだが、ぼくには今の高校現場と高校生たちの現状について、具体的にはよく知らないので、やっぱりよくわからないのである。15,16年度の2年間で公立学校が確認した妊娠した生徒の数は全国で2098人。これを多いとみるか少ないとみるかは別として、学校や保護者たちがそれを望ましくないこと、あってはならないこと、と捉えているとしたら、問題は生徒たちよりも大人たちの意識を検討する必要があるだろう。純潔教育などと言っていた昭和の公立学校とは違って、現代の日本の高校生のリアルには、性交渉の機会は日常的な生活に偏在している。しかし、具体的な性教育をすることすら拒否的な保守的態度が根強いのが日本の学校である。

なによりぼくが問題だと思うのは、高校生の妊娠が女子生徒だけのハンディ、その後の人生にとってマイナスの効果を生んでしまう可能性が高いことに、学校現場はどう考えているのかということだ。妊娠は相手がなくては起こらない。高校生といえど子どもを作るということを、当事者男女に真剣に考えさせるのが教育だと思う。学校が把握できなかった妊娠事例も含め、2098人のうち出産し育児にすすんだのはどれほどあるのか?その数字まで出してほしいと思う。こっそり中絶して学校に復帰するという「解決」がとられるとすれば、教育としては安易すぎる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます