さて、素戔嗚尊よりも先に出雲を支配していた集団はどこからやってきたのか。また、出雲と越との関係はどうなのか。朝鮮半島や大陸と日本海沿岸地域のつながりについて改めて確認しておきたい。

「朝鮮半島と日本海沿岸とのつながり」のところで書いたように、日本海沿岸部、とりわけ出雲には縄文時代以来の朝鮮半島との交流の痕跡が多く残っている。松江市鹿島町の古浦砂丘遺跡からは朝鮮半島で見られる松菊里系土器とともに約60体の朝鮮半島系渡来人の人骨が見つかった。また、出雲市の山持遺跡からは縄文時代から弥生時代後期の遺物を含む砂礫層から朝鮮半島北部で製作された楽浪土器が出土した。同じく出雲市大社町の原山遺跡では朝鮮系無紋土器が、出雲市の矢野遺跡、松江市の西川津遺跡などからは朝鮮半島の粘土帯土器が出土している。

朝鮮半島から日本海沿岸には対馬海流を利用してやってくることになる。しかし、この対馬海流に乗ってやってくるのは朝鮮半島からばかりではなく、大陸の沿岸部から出た場合もこの流れに乗れば九州の西を通って対馬海峡を越え、日本海に入ってくることが考えられる。日本海沿岸部には朝鮮半島から渡来した人々が圧倒的に多かったであろうが、江南地方などから渡来した人々もいたことはすでに「中国華北とつながる倭国」の中で触れておいた。

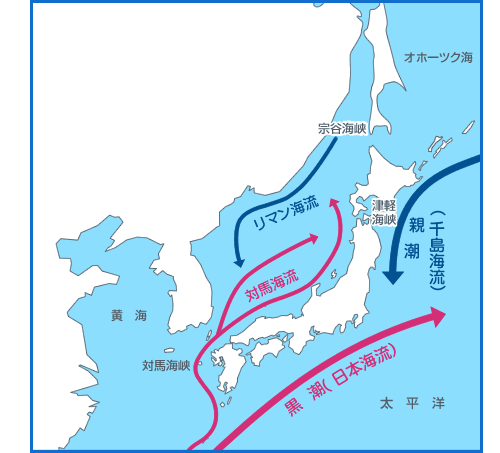

日本海学推進機構のWebサイトによると「対馬海流は黒潮の一部が対馬海峡から日本海に入り、日本列島の沿岸を北に向かって流れ、その一部は間宮海峡をこえてさらに北に向かい、シベリア大陸の沿岸を流れる」とあり、私が小学校で習ったのと違いはない。また、公益財団法人である日本海事協会のサイトには「対馬海流は沖縄の近くで黒潮からわかれ、対馬海峡をとおって日本海へ入り、山陰沖、能登沖で大きくうねりながら、一部は津軽海峡をぬけて太平洋へ出ていく」とある。

(日本海学推進機構のサイトより)

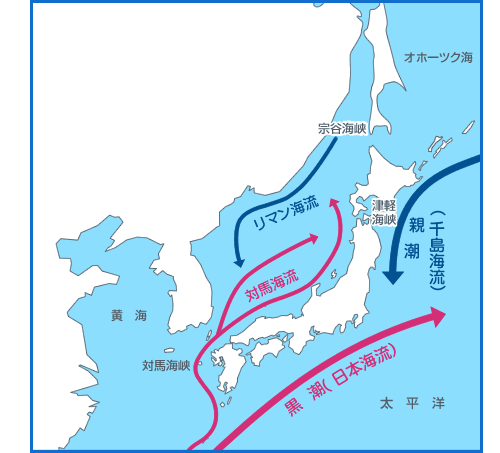

さらに、海上保安庁のサイトを見ると、その対馬海流の流路については三分枝説と蛇行説があるという。蛇行説は日本海事協会の説明に近いものだと思うが、これに拠った場合、出雲および丹後から越にかけての一帯で海流が日本列島に大きく近づくことになり、このあたりで日本列島に漂着する可能性が非常に高いことになる。私は出雲と越は朝鮮半島から渡来した集団が形成した国、丹後は江南方面から渡来した集団が形成した国、と考えている。日本列島、とりわけ日本海沿岸地域の古代史は対馬海流によって作られたと言っても過言ではない。

(海上保安庁のサイトより)

素戔嗚尊よりも先に出雲を支配していた集団や素戔嗚尊をリーダーとする集団とはどんな集団で、出雲と越はどんな関係にあったのか、その頃の山陰地方では何が起こっていたのか、といった問題を考えるにあたって、このあたりの重要な遺跡を確認しておきたい。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。

「朝鮮半島と日本海沿岸とのつながり」のところで書いたように、日本海沿岸部、とりわけ出雲には縄文時代以来の朝鮮半島との交流の痕跡が多く残っている。松江市鹿島町の古浦砂丘遺跡からは朝鮮半島で見られる松菊里系土器とともに約60体の朝鮮半島系渡来人の人骨が見つかった。また、出雲市の山持遺跡からは縄文時代から弥生時代後期の遺物を含む砂礫層から朝鮮半島北部で製作された楽浪土器が出土した。同じく出雲市大社町の原山遺跡では朝鮮系無紋土器が、出雲市の矢野遺跡、松江市の西川津遺跡などからは朝鮮半島の粘土帯土器が出土している。

朝鮮半島から日本海沿岸には対馬海流を利用してやってくることになる。しかし、この対馬海流に乗ってやってくるのは朝鮮半島からばかりではなく、大陸の沿岸部から出た場合もこの流れに乗れば九州の西を通って対馬海峡を越え、日本海に入ってくることが考えられる。日本海沿岸部には朝鮮半島から渡来した人々が圧倒的に多かったであろうが、江南地方などから渡来した人々もいたことはすでに「中国華北とつながる倭国」の中で触れておいた。

日本海学推進機構のWebサイトによると「対馬海流は黒潮の一部が対馬海峡から日本海に入り、日本列島の沿岸を北に向かって流れ、その一部は間宮海峡をこえてさらに北に向かい、シベリア大陸の沿岸を流れる」とあり、私が小学校で習ったのと違いはない。また、公益財団法人である日本海事協会のサイトには「対馬海流は沖縄の近くで黒潮からわかれ、対馬海峡をとおって日本海へ入り、山陰沖、能登沖で大きくうねりながら、一部は津軽海峡をぬけて太平洋へ出ていく」とある。

(日本海学推進機構のサイトより)

さらに、海上保安庁のサイトを見ると、その対馬海流の流路については三分枝説と蛇行説があるという。蛇行説は日本海事協会の説明に近いものだと思うが、これに拠った場合、出雲および丹後から越にかけての一帯で海流が日本列島に大きく近づくことになり、このあたりで日本列島に漂着する可能性が非常に高いことになる。私は出雲と越は朝鮮半島から渡来した集団が形成した国、丹後は江南方面から渡来した集団が形成した国、と考えている。日本列島、とりわけ日本海沿岸地域の古代史は対馬海流によって作られたと言っても過言ではない。

(海上保安庁のサイトより)

素戔嗚尊よりも先に出雲を支配していた集団や素戔嗚尊をリーダーとする集団とはどんな集団で、出雲と越はどんな関係にあったのか、その頃の山陰地方では何が起こっていたのか、といった問題を考えるにあたって、このあたりの重要な遺跡を確認しておきたい。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます