★水野氏関連著書「山本周五郎作品」

「水野氏」に関連した物語として、先に山形水野藩家老水野三郎右衛門元宣や岡崎藩士水野平三郎などを紹介してきたが、水野平三郎と同じく山本周五郎作品に、いわゆる「岡崎もの」と呼ばれる作品群を代表とし、総数17作品にも及ぶ「水野氏」が著されていることから、その作品名とあらすじをご紹介したい。『彦左衛門外記』は、文庫本で265ページの中編であるが、その他の作品は30ページ内外の短編であることから気楽に読むことが出来る。全ての作品は「新潮文庫」に収録されている。

なお、これら「水野氏」に関係した作品の検索にあたっては、下記のホームページを参照させていただいた。ありがとうございました。

「山本周五郎作品館」:http://homepage3.nifty.com/yamashu-kan/index.html

「杏花亭」:http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/7539/

<<山本周五郎著「水野氏」関連小説 十七作品>>

●C-3>山川水野(岡崎もの)

(岡崎水野藩主 二代水野監物忠善・三代忠春・五代忠之・七代忠辰(タダトキ)・八代忠任(タダトウ)の代)

♦『五十三右衛門(いそ さんえもん)』1940年(昭和15年)4月 37歳

岡崎藩主水野忠辰の代。夜半、中老新山信十郎の行く手に浪人五十三右衛門が立ちはだかり、死期の近い母を喜ばしたいと、仕官ができたと嘘をつくために衣服大小の借用を願い出る。事情を聞いた信十郎は翌朝三右衛門の長屋にそれを届け、願いは達せられたが、三右衛門は予期せぬ藩のお家騒動に巻き込まれていく……。

♦『大将首』 1940年(昭和15年)8月 37歳

剣術の名手ではあるが、やむなく浪人暮らしを続ける池藤六郎兵衛は、岡崎藩士に仕官の伝手を頼んでおり、ある日妻には仕官の口があったと嘘を云い、実際は望まぬ足軽奉公を始めた。矢に用いる竹の切り出しに従事していた六郎兵衛は、葉付の竹束を背負って溜場に行こうとしたとき……。

♦『武道絵手本』 1940年(昭和15年)10月 37歳

甲斐国巨摩郡の郷士の子であった信田孫次郎は、槍術修行の旅の途中岡崎藩の老職と知己となり、老職から仕官を勧められ、藩主水野和泉守忠之の御前で槍術指南役の沖野源右衛門と試合をした……。

♦『蕭々(しょうしょう)十三年』 1942年(昭和17年)1月 39歳

天野半九郎は岡崎藩主水野忠善の家来であったが、一途で無二の奉公が災いし、藩主からとうとう暇を出されてしまう。それから十三年の後、……。

♦『狐』 1942年(昭和17年)4月 39歳

岡崎城天守に妖怪が出るという噂が広がり、騒ぎが大きくなることを危惧した老職 拝郷弥左衛門は、女婿である乙次郎にその真相を探らせることにした。乙次郎は毎夜 深夜一人で天守に赴き、その妖怪の正体突き止めようとする……。

♦『討九郎馳走(とうくろうちそう)』 1942年(昭和17年)4月 39歳

岡崎藩主水野忠善の家臣兼高討九郎は、無骨者で徒士組の支配をしていたが、意に反し藩中を往来する大名の饗応役である馳走番を命じられる。討九郎は彼独特の愛想ない接待をしていたが、藩主東勤の折、藩主と不仲な尾張藩主が参勤交代理途中逗留したが……。(出典:「丕揚録 巻之六」P166-167)

♦『武道無門』 1942年(昭和17年)4月 39歳

岡崎藩先手組の宮部小弥太は、武士でありながらも生来の臆病者であったが、藩士 河原に嘲弄されついには果たし合いを挑まれた。しかし小弥太は策を使って勝った。それを偶然見ていた藩主水野忠善は、予てより計画していた名古屋城の探索の供に加えた。途中小弥太の挙動は不審であったが……。

♦『平八郎聞書』 1942年(昭和17年)7月 39歳

岡崎藩主水野忠善の家来戸田新兵衛は、主命により彦根藩に使者に立っが、道中夜盗に遭遇し、身包み脱いで置いていけと迫られる。新兵衛は所持金を出し、使者の役目が終るまで衣服大小を見逃してくれと無様にも賊の頭目に懇願した。その後、新兵衛は主君にあることを語ることなるが……。

♦『箭竹(やだけ)』 1942年(昭和17年)12月 39歳

駿河田中藩主君水野忠善の家来で二百石の書院番茅野百記は、出張中刃傷沙汰を起こし自裁し切腹したことで、遺族はお咎めによりお国払いとなったものの、妻のみよは遺児を連れて主君を追い、移封先の吉田藩、さらには岡崎藩へと後を追ってご奉公仕ろうとする。そして岡崎藩でみよは、新たな生業となった箭竹を作る仕事に打ち込むが……。

♦『薯粥(いもがゆ)』 1943年(昭和18年)12月 40歳

岡崎城下に十時隼人という浪人が老職に許可を得て足軽に剣術を教え始める。道場は使わず早朝川原での鍛錬後は、門人に毎朝薯粥(いもがゆ)を振舞っていた。隼人は 足軽達からの寸志や老職からの手当も断固として断った。芋粥の費用は隼人が人足として働き、また妻が針仕事で稼いだものであった……。

♦『墨丸』 1945年(昭和20年)8月 42歳

岡崎藩主水野忠善と忠春の二代に渡る時代、国老格吟味役鈴木惣兵衛は、旧友の遺児お石を養女として屋敷に住まわせた。彼女は色黒であったことから墨丸とあだ名された。成長し世子平之丞から求婚されたが、お石はそれを拒み家を出ることに……。小品ながらも趣のあるミステリー作品となっている。

♦『晩秋』 1945年(昭和20年)12月 42歳

勘定役所浜野新兵衛は、岡崎藩主水野忠善の用人である進藤主計の重税政策に反対し、主計を斬ろうとして失敗し切腹させられる。忠善の死後主計は、故主の庇護を喪い用人の職を解かれ累年悪政の責めを問われることとなり、老臣水野外記の別邸に預けられた。新兵衛の娘都留は、養育先から外記の別邸に遣わされ、主計の世話人として住まうこととなった。そして父の仇を晴らそうと懐剣を胸に主計の隙を狙っていたが……。

♦『四日のあやめ』 1954年(昭和29年)7月 51歳

延享元年(1744)岡崎藩第七代藩主水野監物忠辰の時代、道場「精明館」師範の五代主税介の妻千世は、主税介の属する馬廻りの者と徒士組の者との決闘の知らせを、夫に守秘し取り次がなかった。直後は主税介が参加せず神妙であったとされたが、その後、知らせがあっても助太刀しなかったことが表面化し、卑怯者と白眼視され始めた……。

♦『茶摘は八十八夜から始まる』 1957年(昭和32年)5月 54歳

岡崎藩老職の子水野平三郎は、同藩にお預けの身である酒乱の本多政利の相伴役を願い出た。平三郎自身もまた遊蕩と酒に溺れており、酒乱の政利を利用し共にそこから脱け出たいと願い、二人で道掃除を始めた……。

関連記事

http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/c7ea55d3eee67356e326347e701e6fa0

http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/bfae8db8251eb45d6d2fdab46a739bd5

●C-2>結城水野 (福山藩水野勝成の代、およびその孫で分家成之の代)

♦『豪傑ばやり』 1940年(昭和15年)10月 37歳

大坂の役、諸国の大名達は争って勇士豪傑を召し抱えていた時代のこと。大坂の役には、水野勝成の陣場を借りて戦った浪人隊の中で働いたという馬頭鹿毛之介は、三春藩主が大坂から入部する途中で召し抱えられ、馬の世話に励んでいた。同藩に浪人隊長であった夏目図書が召し抱えられた。その後福山藩主水野勝成の老職が答礼に訪れた……。

♦『彦左衛門外記(がいき)』 1959年(昭和34年)6月 56歳

出世の野心を抱く貧乏旗本五橋数馬は、若輩ながらも侍侠客の白柄組頭領である旗本水野十郎左衛門成之を巧妙に扇動し、隠棲していた大伯父大久保彦左衛門を担ぎ出し己の望みを達成すべく一騒動起こすという、周五郎作品には珍しい、突拍子もない人を喰った奇想天外に面白い中編小説である。

●C-8>新宮水野 (新宮藩水野出羽守の代)

♦『壺』 1944年(昭和19年)12月 41歳

新宮水野藩の百姓七郎次は、幼い頃から力自慢であったが、ある日旅の武士に喧嘩を買って出たものの叩き伏せられ、その悔しさから剣を習い始め、次第に腕を上げ、侍と試合をするまでになっていた。宿に逗留中の木村外記(荒木又右衛門)はこの不思議な若者を垣間見て興味を持った……。

*2006年10月2日、新たに『晩秋』を加えて、17作品とした。

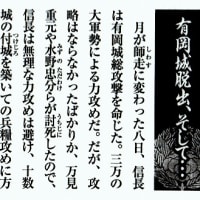

*2006年10月18日、当初は、「『箭竹』『墨丸』は、文庫本にはなく『山本周五郎小説全集1 日本婦道記』に収録されている」と記しましたが、文庫本にも収録されていることが判明したので訂正する。収録は写真の『小説 日本婦道記』である。