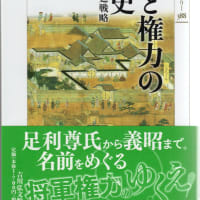

信州松本城

長野県松本市丸の内4-1 Visit :2006-08-11 08:45

§松本水野藩主

『新訂寛政重修諸家譜巻第三百三十』 清和源氏 満政流

◆初代水野忠

惣兵衛 権十郎 隼人正 従五位下

水野和泉守忠重の四男、母は宇川氏。

天正十年(1582)、三河国刈屋に生まれる。慶長五年(1600)七月十九日、忠十八歳の時、父忠重が知立で殺害される。同年九月十五日、関ヶ原の戦いの時、徳川家康の命により将軍直属の家来となる。慶長七年(1602)四月十日、従五位下隼人正に叙任し徳川秀忠に仕える。その後大阪の両陣にも参戦し軍功を上げたことから、旧領三河国刈屋を賜り加増され二万石を領した。寛永九年(1632)八月十一日、五十歳の時二万石加禄され三河国吉田に移封。同十年(1633)家光が上洛の時に従い五千石を加増される。同十九年(1642)七月二十八日、駿府城普請の助力の功績が認められ二万五千石を加禄され、更には信濃国松本に移封となり七万石を領した。正保四年(1647)五月二十八日、六十五歳で卒。

◆二代水野忠職(ただとも)

慶長十八年(1613)に生まれ、寛永十一年(1634)十二月晦日、従五位下出羽守を叙任。兄忠次が父に先立って二十五歳で死去したことから、二男の忠職が三十四歳で遺領を嗣ぐ。承應元年(1652)五月十六日、大阪城代となり、後に内藤帯刀忠興、松平丹波守光重とともに交互に同城を守る。寛文二年(1662)、青山因幡守宗俊が大阪城代となったことで、同城の守衛を赦される。同七年(1667)五月二十八日、遠戚の安中藩二代藩主水野元知(もととも)が、発狂し妻に切りつけたことにより、領地を没収され改易となり、水野忠職に召し預けられた。同八年(1668)六月二十六日卒。

◆三代水野忠直

承應元年(1652)に生まれ、寛文八年(1668)八月二十一日、遺領を継ぎ帝鑑間に候し、のち代々同じ。同九年(1669)六月七日、初めて封地の松本に帰藩。正徳三年(1713)五月二十八日、松本において六十二歳で卒。

◆四代水野忠周(ただちか)

延寶元年(1673)生まれ。正徳三年(1713)六月二十二日、遺領を継ぎ、廩米(*1)二千俵を弟の忠照に分かち与え分家させる。同四年(1714)一月十五日初めて帰藩。享保三年(1718)十月二十八日卒。

◆五代水野忠幹(ただもと)

元禄十二年(1699)生まれ。享保三年(1718)十一月二十日、遺領を継ぐ。同五年(1720)六月十一日初めて領地に帰藩。同八年(1723)五月十日、二十五歳で卒。

◆六代水野忠恒

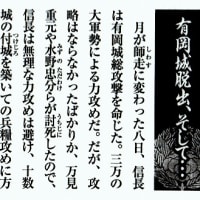

元禄十四年(1701)忠周の二男として生まれ、享保八年(1723)七月五日、兄忠幹の遺領を継ぐ。同九年(1724)三月十五日初めて帰藩。同十年(1725)七月二十八日、江戸城松の廊下において突然狂気乱心し、長門長府藩第七代藩主毛利主水正師就(もろなり)に斬りつけたことで領地を没収され、川越秋元二代藩主秋元伊賀守喬房に預けられたが、同八月二十七日赦免され、叔父である三代水野忠直の九男忠穀の許で蟄居する。元文四年(1739)六月二十八日三十九歳で卒。

当代において「松本水野藩」は終結する。

◆七代水野忠穀(ただよし)

享保十年(1725)八月二十七日、忠恒の所領を没収されたとはいえ、家の由緒を考慮され、その名跡として、信濃国佐久郡の内において七千石を賜わり寄合(*2)に列す。同十六年(1731)四月五日、下命により日光門主に付添い京都に赴く。元文元年(1736)一月二十八日、定火消(*3)となり、十月十五日、御書院の番頭(*4)に進み、十二月十六日、従五位下出羽守に叙任。同四年(1739)三月十五日、大番頭に移り、寛保二年(1742)八月二十四日、大坂城の守衛を担っていたが、三十六歳で死す。

松本藩の歴代藩主は、初代と二代が石川氏、三代と四代が小笠原氏、五代六代が戸田氏、七代は松平氏、八代は堀田氏で、九代に三河吉田から、水野忠清が入封し、水野家は六代を継いだことから、藩主家として定着するかに見えたが、六代水野忠恒は奇行が目立ち、酒色に耽るなどし、ついには江戸城中松の廊下で、長府藩の毛利師就に抜刀して切りつけるという事件を起こし、松本水野家は改易となった。松本藩としては歴代十五代には戸田氏が入封し同家で二十三代まで続いた。水野家はその後、当家名跡を忠恒の叔父忠穀が継ぎ、旗本として存続した。忠穀の死後、嫡男忠友が遺跡を嗣ぎ、安永六年(1777)十一月六日、御側用人に移り、一万四千石を領し信濃国から駿河国に移封され、沼津に築城を命ぜられ大名に復帰した。

§国宝 松本城

「松本城リーフレットを編集」

松本城の創始は、戦国時代の永正年間(1504--1521)初めに造られた深志城である。

戦国の世は次第に乱れてくると、信濃府中といわれた松本平の中心地である井川(*6)に館を構えていた信濃の守護小笠原氏が、館を東の山麓の林地区に移すと、その家臣等は林城(*7)を取り囲むように支城を構えて守りを固め、林城の前面を固めるために深志城が造られた。その後、甲斐の武田信玄が小笠原長時を追い、この地を占領して信濃支配の拠点とした。天正十年(1582)、小笠原貞慶が本能寺の変による動乱の虚に乗じて深志城を奪回し、名を松本城と改めた。

天正十八年(1590)、豊臣秀吉は小田原城を攻め落とし天下を統一すると、徳川家康を関東に移封した。この時松本城主小笠原秀政が家康に従って下総に移ると、秀吉は石川数正を松本城に封じた。数正・康長父子は城と城下町の経営に力を尽くし、康長の代には天守、乾小天守、渡櫓の天守三棟を始め、御殿、太鼓門、黒門、櫓、塀などを造り、本丸、二の丸を固め、三の丸に武士を集めた。また城下町の整備を進め近世城郭としての松本城の基礎を固めた。このことから、松本藩歴代藩主の初代藩主を石川数正、二代藩主を康長としている。

天守の築造年代は、康長の代、文禄二年から三年(1593-1594)と考えられている。天守(高さ29.4m)と乾小天守(高さ16.8m)を繋いでいるのが渡櫓(高さ12.0m)で、天守閣の入り口である大手口があり、頑丈な扉で護られている。天守閣の石垣上の一階には戦国時代の主力武器であった鉄砲戦への様々な備えがあり、周囲は厚い壁で覆われ、鉄砲を使って攻撃も出来る石落のほか、矢狭間、鉄砲狭間が合わせて二十五箇所あり、天守一階内部は食料や武器・弾薬の倉庫であったと推測されており、沢山の柱で構築され、建材としてはツガ、桧、松などが使われている。天守二階は武者たちが詰めている武者溜まりだったと考えられており、竪格子窓が東西南の三方に設けられている。天守閣は外観からは五重に見えるが、内部は六階になっており、三階は窓がなく外からは判らないので最も安全な場所とされ、戦時は武士が集まる所であった。光は南側の木連格子から僅かに入るだけで暗く、敵に対して秘密の階であった。四階は書院造りの御座の間で、いざというときには城主の御座所となったことから、柱は全て桧でかんながかけられ鴨居の上には小壁もあり丁寧な造りになっている。五階は重臣達が作戦会議を開く場所と考えられ、他の階に比べ天井は高く4.45mもあり、六階に登る階段だけは踊り場が設けられ緩やかな傾斜となっている。最上階の六階は、戦時に周りの敵の様子を見る望楼として使われ、天井は井桁梁でがっちりと組まれ、その中央には二十六夜神という松本城を守る神が祀られている。昭和二十五年(1950)から同三十年(1955)にかけて国直営の天守保存工事が行われ解体復元された。

太鼓門枡形(*8)は、文禄四年(1595)頃に築かれ、門台北石垣上に太鼓楼が置かれ、時の合図、登城の合図、火急の合図などの発信源として重要な役割を果たしていた。平成十一年(1999)に復元された。

黒門は、本丸に入る正門で、櫓門と枡形からなり、本丸防衛の要である。一の門(櫓門)は昭和三十五年(1960)、二の門と袖塀は平成二年1990)に復元された。

本丸御殿は、天守の完成後に建造され城主の居所と政庁を兼ねた政治の中枢部であったが、享保十二年(1727)に焼失し以降再建されていない。

二の丸御殿は、本丸御殿焼失後、藩の政庁が移され幕末まで中枢機関とされた。昭和五十四年(1979)から六年掛けて御殿跡が発掘され、現在は史跡公園として整備され平面復元された。

辰巳附櫓と月見楼は、泰平の世の寛永年代(1624-1644)になってから増築されたもので、辰巳附櫓は天守の南東(辰巳)にあり、一階は武者窓、二階は花頭窓で内側には引分板戸があり雨水を流す工夫がされている。また月見楼は月見をするための櫓で、北・東・南の舞良戸(*9)を外すと三方が吹き抜けとなり、周りに巡らされた朱塗りの回縁や船底形をした天井は、天守、渡櫓、乾小天守には見られない開放的な造りである。

[註]

*1=りんまい。藩が家臣の俸禄にあてるため蔵に貯えた米。

*2=江戸時代、三千石以上の旗本で、無役の者。若年寄の支配に属し、寄合肝煎(よりあいきもいり=江戸幕府の職名。若年寄の配下。定員五人。寄合の各組を分担して管理した)の監督を受けた。寄合組。

また、交代寄合(こうたいよりあい)は、江戸幕府における旗本の家格の一つ。禄高が1万石以下でありながら「大身旗本」として大名と同様に参勤交代することを許されていた。特別の由緒がある地方の豪族や大名家の分家、改易された大名家の名跡を継ぐもの等が列せられた。伺候席は、「帝鑑間」または「柳間」とされ大名と同等の待遇を受けた。官位については、一部の例外を除いて通常の旗本と同様に役職就任時以外の任官はなかった。

*3=じょうびけし。江戸幕府の職名。若年寄の配下。与力・同心・臥烟を置き、江戸市中の防火および非常警備にあたった。火消し役。

*4=ごしょいんばん。江戸幕府の職名。若年寄の配下で、営内を警備し、将軍外出の際には行列に従って警護にあたるほか、遠国出張や毎年交替で駿府在番などの役をつとめる。

*5=おおばんがしら。江戸幕府の職名。旗本により編制され、戦時は本陣を固める精兵となり、平時は交代で江戸城および大坂城・京都二条城の警固をする役の長。

*6=長野県松本市井川城。

*7=長野県松本市里山辺大嵩崎。

*8=ますがた。直角に設けられた二つの城門と城壁とで囲まれた四角い空き地。敵の直進をさまたげ、勢いを鈍らせる。

*9=まいらど。表面に舞良子(まいらこ)という細い桟(さん)を、狭い間隔で横あるいは縦に取り付けた板戸。多く書院造りの建具として用いられる。

☆旅硯青鷺日記

夏の最中ではありましたが、予てより採訪したいと切望していた信州の国宝松本城を漸くにして訪ねることが叶いました。前日八月十日に名古屋を発ち長野県上水内郡小川村を訪ね、善光寺を参詣して松本に戻り一泊し、翌十一日午前八時三十分の松本城開門に合わせて入門しました。日差しは暑いが湿気が少ないのでカラッとした上天気に恵まれました。松本城は、姫路城、彦根城、犬山城とともに四つの国宝城郭のひとつで美しい木造建築です。犬山城は何度も訪ね、また彦根城は昨年秋に訪ね、今年は漸く松本城を訪ねることが出来ました。姫路城は来年採訪の予定です。やはり本物の天守閣は風格があり実に見事でした。最上階で一休みをすると渡る風が汗をすぅーと引いていきます。

採訪時は太鼓櫓が開放されており、案内の方から丁寧に当城の説明を受けました。

小河水野系圖http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/694986f5283c9212e7114538de019f95