6叉路を作り出す道路「ブロードウェイ」

ニューヨーク市(NYC)の心臓部であるマンハッタン島(「島」なんですね!・・・)は1800年初頭に制定された縦横を規則正しく走る碁盤目のような道路で囲まれています。南北方向に走る道路(アベニュー:通称にしたがって「街」と呼びます)は東側から1番街、2番街、3番街、マディソン街、パーク街(昔は4番街と呼ばれていました)、レキシントン街、5番街、6番街(正式にはアメリカス街)、・・・と12番街まであり、東西方向に走る道路(ストリート:これも丁目と呼ぶことにします)はマンハッタン島南端部のダウンタウンより北側の1丁目にはじまり、マンハッタン島北端の220丁目まで、そしてさらに隣のブロンクスに続いて260丁目まである膨大な道路群なのです。

これらの道路群はマンハッタンの中心地区いわゆるミッドタウンでは特に「直角平行」が保たれていて、初めての旅行者にも大変わかりやすい配置なのですが、この「直角平行」を無視したように走る1本の道路があります。これが「ブロードウェイ(もともとはブロードウェイ・ストリートでした)」なのです。

このブロードウェイはネイティブ・アメリカンいわゆるアメリカ・インディアンがこの地に住んでいた頃からのメインストリートでマンハッタン島を南北方向に30キロ近く伸びていた道路だったのですが、1800年代の道路計画策定時にこの道路をそのまま生かした上で碁盤目状の道路を設置したためにミッドタウン地域では斜めに走る道となったのです。もともとの道がそうだったのでしょうがこのブロードウェイがロワー・マンハッタン地区に入るとミッドタウンのアベニュー群と方向が揃っているのが面白いですね。

このブロードウェイの最南端近くに有名な「ウォール街」があります。

ここには有名なニューヨーク証券取引所

をはじめとした金融機関が軒を連ねていた(過去形)ために「ウォール街」といえば世界の金融システムの中心地の代名詞として使われるようになっています。すなわち通りの名前がそのままその地域の活動を示しているわけです。

「ブロードウェイ」といえば「ミュージカル」

同様のことが先にご紹介した「ブロードウェイ」にも当てはまります。そうです「ブロードウェイ」と言えばもちろん「ミュージカル」と続きます。

もともと1800年初頭にダウンタウン地区に大きな劇場がいくつも建てられるようになり、1830年から40年代にかけてそれらの劇場でミュージカルが上演されるようになりました。この時代はまだ映画が登場していないのため、ミュージカルが大衆演劇の中心として栄えていたのです。

しかしミュージカルの人気上昇に伴い劇場周辺の土地価格が急激に上昇したため、1850年ごろからいずれの劇場もミッドタウンのブロードウェイ周辺に移築されるようになり、これが「ブロードウェイ」イコール「ミュージカル」という合言葉?の元となったのです。

地図からお分かりのように、ブロードウェイは北から南方向で見ると7番街と42丁目付近の6叉路「タイムズ・スクエア(当時ニューヨーク・タイムズの本社があったのでそう呼ばれています)」、6番街と34丁目付近の6叉路「ヘラルド・スクエア(これも当時ニューヨーク・ヘラルド新聞社があったことからこのように呼ばれています)」、5番街とマディソン街、そして23丁目で囲まれたマディソン・スクエアさらにはその先のユニオン・スクエアまで6叉路がつくりだす「広場」が存在し、いわゆるブロードウェイの劇場群はタイムズ・スクエア周辺からブロードウェイに沿ってマディソン・スクエア付近まで広がっていたようです。

「やかましい」通り、「ティン・パン・アレイ」

この地域にたくさんの劇場が密集し、それぞれで異なる出し物のミュージカルを次々に上演するため、作詞者・作曲者たちもこの地域に集まってくるようになり、ついには彼らを抱える楽譜出版社が軒を並べる通りが誕生したのです。

その通りの名前は「ティン・パン・アレイ」という通称で呼ばれていました。語源は「ブリキのフライパンを叩いているようなやかましい通り」という意味で、上記の地図で赤く表示した28丁目でブロードウェイを横切るように存在していました。

なぜ「やかましい」のかといいますと、SPレコードが登場する前の1900年初頭までの音楽産業の中心は「楽譜の販売」にあったのです。そして楽譜に記載された音楽をお客さんに聴いてもらうためにそれぞれの楽譜出版社は専属のピアニストにその曲を弾かせていたのです。ティン・パン・アレイの出版社ではないのですが有名なチャールス・E・キングが出版したハワイアン音楽集「キングス・ブック」に紹介されているハワイ王朝レレイオーホク王子の作ったラブソング(間違って「ワルツ」と紹介されている方もおられるのですが立派な4拍子の曲です)「カーウア・イ・カ・フアフアイ」の一部をご紹介しますがこういった曲でもかならずピアノ譜として出版されるのです。

そして、お気づきかと思いますが、この楽譜のピアノ譜部分は決して「伴奏譜」ではなく「ピアノ・ソロ譜」になっているのです。すなわちこの部分をピアノで弾くことでお客さんにはこの曲のメロディーが伝わるのです。

それぞれの出版社の店内で常時ピアノの音が聞こえていたので「やかましい通り」と呼ばれたのでしょう。ただしブロードウェイやウォール街と違って「ティン・パン・アレイ」はあくまでも俗称ですが・・・。

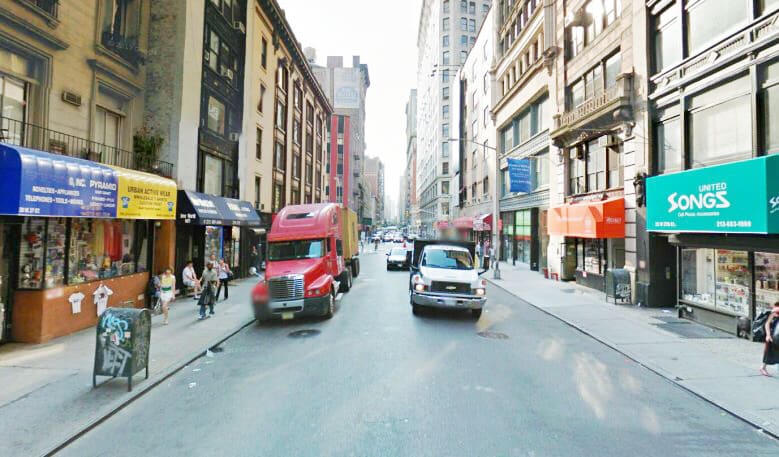

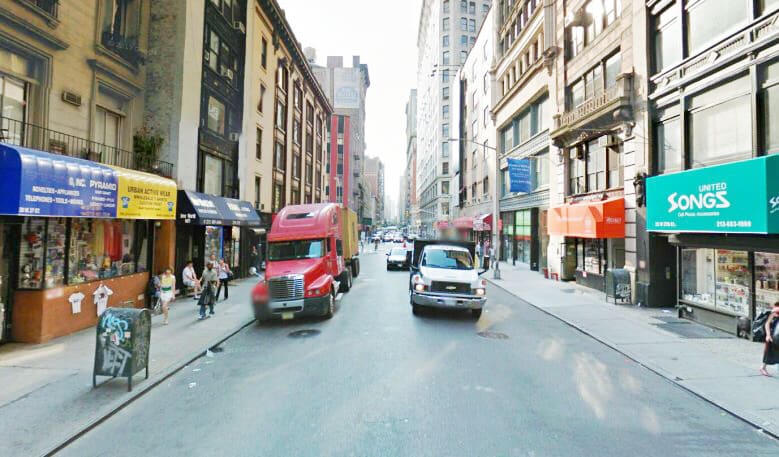

昔のティン・パン・アレイにあった出版社の外観写真です。

ここには今でも音楽関係の建物もあるようですが、さすがに「やかましい」ピアノの音はきこえないのではないでしょうか。

そして「数寄屋橋、ではなくティン・パン・アレイここにありき」というプレートも埋め込まれています。

作詞・作曲者たちと作品

このティン・パン・アレイ出身の作詞・作曲者たちと彼らの作品の一部をご紹介しましょう。

アービング・バーリン、サミー・カーン、ホーギー・カーマイケル、ジョージ・ガーシュイン、ガス・カーン、ジェローム・カーン、ジョニー・マーサー、コール・ポーターその他たくさんの作者がすばらしい作品を残しているのがお分かりいただけると思います。

二つのターミナル駅

ところで上記の地図の周辺をちょっと探って見ましょう。地図のなかに大きなターミナル駅が2箇所あります。鉄道全盛時代には数多くの鉄道会社がそれぞれ独自の線路を敷いて全米に路線を張り巡らせていたのですが、次第に自動車交通に主導権を奪われていったことで急激に衰退し、合併を繰り返した末に現在はAMTRAK(全米旅客鉄道公社)というひとつの組織になったのですが、この2つのターミナル駅は当時の競争の激しかった頃のターミナル駅が現在も生き残っている貴重な存在なのです。

もともと米国東部での大きな勢力であったニューヨーク・セントラル鉄道はグランド・セントラル・ターミナルを拠点としており、その最大のライバル会社のペンシルベニア鉄道はペン駅をニューヨークでの拠点としていましたが、鉄道の衰退に伴ってこのライバル2社が合併し「ペン・セントラル鉄道」となった時期がありました。

しかしながら折角の合併も効果なくやがて破綻して上記のAMTRAK傘下に入ることとなりましたが、この2つのターミナルは現在でも営業を続けています。

グランド・セントラル・ターミナルはパンナム・ビルに隣接し、この部分でパーク街が大きく周回するという場所になっています。

一方ペン駅はマディソン・スクエア・ガーデンの地下に位置しています。もともとマディソン・スクエア・ガーデンは23丁目とブロードウェイの合流地点であるマディソン・スクエアの北側にあったのですが2度の移転を経て現在の地に建設されたものです。

この建物と8番街を介した向かい側に有るのがペンシルベニア・ホテルで、第二次大戦前にはあのグレン・ミラー楽団が専属で出演していました。

そして彼が奥さんにこのホテルの電話番号を伝えたエピソードがあの名曲「ペンシルベニア6-5000」なのです。アメリカの電話番号数字にはそれぞれアルファベットも割り振られていて

Pennsylvaniaというのは略してPE(ペンシルベニア州の略号はPAですが・・・)これを数字に直すと73となるので実際の電話番号は736-5000となるのです。実は以前は最初の3文字までアルファベットで置き換えることが認められていたので736はPENとなりPEN-5000のほうがわかりやすいのですが、その名残でPE6-5000となっていたのでしょうね。もっともPEN-5000だったらこの名曲が生まれなかったかも知れませんが・・・・

「バリバリの浜辺で」と「小さな竹の橋」

先にご紹介した「ティン・パン・アレイの作詞・作曲者たちと作品」のリストの下のほうにAl Shermanがいて、彼の作品の「On The Beach At Balibali(バリバリの浜辺で)」と「On A Little Bamboo Bridge(小さな竹の橋)」が紹介されています。

「小さな竹の橋」は架空のハワイでのラブ・ソングですが、以前「架空」であることを承知の上でこの舞台となった場所を探しに出かけた ことがありました。

いっぽう「バリバリの浜辺で」はこれと同様に架空のハワイでの物語りとばかり思っていましたが、あるときハワイと全く無関係なクラシック・ムービーのなかでこの曲がピアノで演奏されたのでショックを受け(大げさ!)調査したレポートをご紹介いたしました。

その映画のタイトルは「A Day At The Races:邦題 マルクス一番乗り(1937年)」という競馬にからんだマルクス3兄弟を中心としたコメディー映画なのですが、長兄のチコ・マルクスがピアノでこの曲を弾いているのです。

当初は「なんか聴いたことのあるメロディーだな!」と漠然と聴いていたのですが、「バリバリの浜辺で」であることに気づいて「え、なんでこんなハワイアン音楽を演奏しているのだろう?」と不思議に感じた次第です。

「バリバリの浜辺で」はハワイアン音楽ではなかった

そしていろいろと調べた結果、1936年に作られたこの曲は当初「On A Street In Baden Baden(バーデン・バーデンのとある通りで)」というタイトルだったのですが、おりしもヒットラーが台頭してきた時期であったためドイツの都市名であるバーデンバーデン

はマズイという判断で架空の地名「Balibali」に置き換え「通り」も「浜辺」に入れ替えて出版したことで1936年の大ヒット曲となったのです。

この曲にはポピュラー曲ではかなりの割合で加えられている「Verse」部があります。

「Verse」部というのはメインのメロディーである「Chorus」部の内容を暗示するような導入的な歌詞とメロディーを持つ部分なのですが、折角それを持っている曲でもその部分の演奏が省略されてしまうことがほとんど、という可哀そうな(笑)部分なのです。

たとえばおなじみの「Blue Hawaii」にも立派な(!)Verse部が付けられています。

でも、この部分を演奏するミュージシャンはほとんどいないのではないでしょうか。

「バリバリの浜辺で」でも折角Verse部が用意されているのですが、

ほとんど演奏されていませんし、もちろん日本語歌詞も付けられていません。

オリジナルの歌詞をご紹介しますと

[verse]

Would you like to know that where I met my honey? Where it wasn't in Geneva or Japan.

All the place we met may strike you rather funny, let me tell you where our love affair began.

[chorus]

It happened on the beach at Balibali, I found her dreaming on the golden sands.

It happened on the beach at Balibali, It wasn't we were holding hands.

And while we stroll'd along the beach together, we kissed and then she promised to be mine.

You could've knock'd me over with a feather, when she told me that she came from Caroline.

The day I sailed across the ocean, to find romance across the sea.

I never had the slightest notion, I'd meet the girl who used live next door to me.

And now we own a cottage in the valley, a little something else that's hers and mine.

It happened on the beach at Balibali, and ended up way down in Caroline.

たしかに「ハワイ」の「ハ」の字も出てこない代わりに「キャロライン」という地名が二度出てきます。

この歌自体が「sands」と「hands」、「together」と「feather」など全体が見事に「韻」を踏んだ歌詞になっていますので、「mine」に見合う地名として「Caroline」が思い浮かんだだけでこの地名に特別な意味はないのでしょうが、この「Caroline」がどこにあるかと探してみたところ、実在していました。

五大湖のひとつミシガン湖に近いウィスコンシン州に「キャロライン」という小さな町が存在したのです。もちろんこの町が実在しようがしまいが歌には影響ないのでしょうが、とにかく無事に(!)発見できたという次第です。

この曲は1936年のヒット曲でしたのでたくさんの歌手や楽団が演奏しています。

実はこの頃になると音楽産業の中心が「楽譜出版」から「レコード産業」へとシフトして行き、さしもの隆盛を誇ったティン・パン・アレイの楽譜出版社が衰退の一途を辿っていったのです。

レコードの歴史

ここでちょっとレコードの歴史をおさらいしてみましょう。

エジソンが発明した蝋管に音を記録する方式は複製が困難なため音楽産業からは見向きもされませんでしたが、1887年にベルリーナが発明した平盤に記録する「グラモフォン」は彼らから注目され、1909年には今言うところの「SPレコード」が開発されました。

もちろん当時から「SP」と呼ばれていたのではありません、この言葉はのちに長時間記録ができる「Long Playing Record (LP)」が出現したときにそれと対比されて「Standard Playing Record (SP)」と呼ばれるようになったのです。

これはウクレレの歴史とも似ています。もともとポルトガルから渡来したブラギーニャをハワイに適応した楽器に変えた当初は単に「ウクレレ」と呼ばれていたのですが、その後「パイナップル・ウクレレ」の登場に伴って「オリジナル・ウクレレ」と呼ばれたり、「バリトン・ウクレレ」や「テナー・ウクレレ」の登場を受けて「スタンダード・ウクレレ」とか「ソプラノ・ウクレレ」と呼ばれるようになった経緯がありますので。

よく「SP, EP, LP」と列記されていますが、「EP」は実際にはほとんど存在していないのです。それではあのセンターホールが大きい17センチのレコードは何と呼ばれるのかというと「45回転盤」もしくは「45 Single Record」と呼ぶのです。

米国コロンビア(日本のコロムビアとは無関係)が1948年に発表したLP盤に対抗すべくRCAがジュークボックス用としてそれまでのSP盤との置き換えを図った片面1曲のみ収録するレコードを開発しました。このレコードは回転数をLPの33-1/3回転/分に対して45回転/分とすることで音量・音質を重視した「片面1曲」のレコードとして長い間LPと共存していたのです。

しかし、「片面1曲」では物足りない、とか「少し長い曲も収録したい」という要望が大きくなったため、当時確立していた「可変送り(Variable Pitch)」という技術を使って発表したのが「Extended Playing Record (EP)」だったのですが、確かに効果はあったものの所詮LPに太刀打ちできるものではなかったので、もともとの「45 Single」に落ち着いてしまったのです。

ただレコード・プレイヤーの速度切り替えノブにLP/45/SPと書くよりはLP/EP/SPと書くほうが見た目が良いので長いこと「EP」という言葉が残っていました。

また、一時期自動車メーカーのクライスラーからLPの回転速度を半分の16-2/3回転/分にすることで片面1時間の演奏が可能な「Highway Hi-Fi」というシステムが提案されたのを受けて、レコード・プレイヤー・メーカーはこぞって16-2/3回転をサポートしていたのですが、ディスクが1枚も出ないうちにテープによるカー・オーディオに取って代わられてしまいました!

代表的な演奏の紹介

SPレコードが音楽産業の中心に躍り出たのは1925年に「電気吹き込み」が確立してからのことです。

それまでの「吹き込み(録音)」は回転する蝋盤に記録用の針を落とし、その針に直結したダイヤフラム(振動膜)に音の振動が伝わるように作られた大きなラッパに向かって歌ったり演奏するという、文字通り「吹き込み」によって記録していたのです。このためたった一人での「吹き込み」はまだしも楽団や楽器伴奏による「吹き込み」には大変苦労したのです。

これに対し「電気吹き込み」というのは当時誕生したばかりのラジオ放送で使われていた「マイクロフォン」という文明の利器!を使い、蝋盤への書き込みも電磁式の書き込みヘッドを使うことで、それぞれの演奏者の音量レベルを合わせることが容易になるとともに大オーケストラの演奏でも問題なく記録できるようになるという画期的な進化だったのです。

このため1930年以降はレコード産業が一気に音楽産業の中心を占めるようになりました。

「バリバリの浜辺で」もこれを受けて多数の歌手やグループの録音になるレコードがリリースされたのです。

上記写真で上段左端は先にご紹介した「A Day At The Races」のサウンド・ドラック盤なのでCD時代に復刻されたものでしょう。

次の写真はこの曲を最初に録音したヘンリー・レッド・アレン楽団の演奏で歌はヘンリー自身です。

有名なトミー・ドーシー楽団もこの曲を手がけています、歌はエディス・ライトです。

今回の紹介のなかで唯一Verse部から歌っているアーサー・トレーシーの歌 です。

次は下段左端の女性歌手コニー・ボズウェルの歌 です。

続いてジミー・ランスフォード楽団の演奏です。歌のサイ・オリバーはサビ以外を倍のテンポで歌っています。

次はレオ・ライズマン楽団の演奏です。Verse部はインストゥルメンタルで演奏しています。

最後は下段右端のディック・マクダナフ楽団の演奏で、ラリー・スチュワートの歌ですが、途中2箇所で「針とび」していますね。

youtubeだけでこれだけの音源が有るということは、実際にはもっと多くのレコードがこの年にリリースされたことを表しているのではないでしょうか。いずれにしてもこの曲が1936年のヒット曲であったことは間違いないでしょう。

「バリバリの浜辺」は実在していました!

いままでこの「バリバリの浜辺」は架空の場所ということでご紹介してきましたが、世界は広いもので、この「バリバリの浜辺」が実在していたのです。

この地図のようにフィリピンのミンダナオ島南東部の湾内にある小島に明らかに「Bali Bali Beach Resort」との表記がありました。

もちろんこの曲の作者はこの場所があることなど思っても見なかったことでしょうが、コンピューターの発達によりこのような場所が「発見」できる世の中になり、逆に空想する余地が減ってきたかもしれませんね。

「バリバリの浜辺で」が日本でのハワイアン音楽になった理由

ハワイアン・ファン誌の東海林さんのお話によると、南かおるのデビュー当時に、ペギー葉山からこの曲を歌うようにと勧められたとかおるさんから聞いたことがあるそうです。おそらくその前からこの曲が日本のハワイアン・バンドでは歌われていたのでしょう。

そのヒントは「日本のジャズ・ソング戦前篇」の中にありました。第二次世界大戦前後の日本のポピュラー音楽界では「外来の音楽」はすべて「ジャズ」と呼ばれていたようで、本来のジャズ、ポップスはもちろんのこと、ハワイアン、カントリー、タンゴ、さらには「熱風」のような和製ポピュラーソングまでがジャズとして扱われていたようです。

その中でこのセット・アルバムの下のほう(6枚目のBRIDGE-083)9曲めに「浜辺の恋/宮川はるみ」という曲が収録されていますがこれこそが当時作られたばかりの「On The Beach At Balibali」そのものだったのです。

日本語の歌詞は現在知られているものとはことなりますがオリジナルの歌詞に沿った歌詞がつけられています。

作詞は岡見如雪で歌詞の前半は

波の寄せ来る浜辺に、物思う若き君、ひと目の恋はたちまち、何故か心を結ぶ。

楽し夕べの砂浜、愛囁く漣、甘き口づけ月影、輝きわたる星空。(月も星も出てる夜ですね!)

幸多き恋の夢、君と共に見し、麗しの浜辺よ、共に歌え愛の調べ・・・

ところでこの宮川はるみという歌手についてはこのブログに1934年にハワイから来日した、と言う情報が載っていました。

今回2014年5月18日のNUA5月例会でこの曲についてご紹介したところ、NUA会員の岡見健俊(たけとし)さんから、「私の父親の岡見寛臣(ひろおみ)と彼の従兄弟の岡見如雪(なおゆき)は立教大学在学中に「ヒロ・カレジアンズ」というハワイアン・バンドを組んでいて、リーダーの岡見如雪がこの日本語歌詞を作ったとのことです。」と教えていただきました。その「歌詞」が上記の「波の寄せ来る・・・」だけでなく「バリバリの浜辺で会った・・・」のほうもなのかは後日岡見さんから資料をいただければ明確になると思います。

いっぽう、有名な作詞家漣健児(シンコーミュージックの元会長草野昌一氏のペンネーム)の膨大な作品集にこの曲の作詞も載っています。でも、ハワイアン・ファン誌の東海林さんから漣健児の作った「訳詩」を送っていただいたところ、下記のとおりお馴染みの歌詞とは全く別なものでした。

バリバリの浜辺で逢った とってもいかした人 背が高くてハンサム グッと魅力的なの

彼は私に云ったの ボートでデイトしない 彼はにっこり微笑み 私に投げキッス

それはきのうのこと 今日はもういない 素敵な彼氏はどこへ行ってしまったのよ

初恋のあのバリバリ 想い出のあの海辺 寄せくる白い波が 私の夢を運ぶ

=========================================

以上のように、現在愛唱されている歌詞の作者についてはいまだに不明なのですが、皆様のご協力によって解決する日もあると楽しみにしております。

譜面屋さんはその場でピアノで弾いてお客さんの要望に応えていたなんて時代を感じます。

ブリキを叩くようなやかましい音ってことは譜面が良く売れていたんでしょうね。

望むらくはこの記事をご覧になる機会があったら資料を訂正していただけることを・・・・

日本の木造家屋と違って店内の音がそれほど外部に漏れるとは思えません。もちろん店内はやかましかったかもしれませんが。

おそらくそういったやかましい店内を経験したお客さんたちが比喩的に命名したのではないでしょうか。

楽譜で音楽が残っていったのですね。

そして誰かの演奏によって人々の心を打ち、名曲として残っていったのですか。

今でも演奏されるということは、演奏家にとっても好きな曲だったのでしょうね。

ラジオから流れてくるメロディーは録音機などという便利な道具がなかったのですぐに消えてしまったのですが、たとえ海賊版でも手元に楽譜があるのでいつでもその曲が再現できたのです。

そういった楽譜にも大抵「ヴァース」部分が含まれていたので一緒にそれも覚えたような気がします。

作曲者と曲目のリストはここでご紹介した数の何十倍もあるのでそのごく一部だけを載せました。