今回の徘徊(!)はもうひとつの水道道路である「荒玉水道道路」を辿ったようです(ひとごとのようで・・・)。

この道路は地図でもお分かりのように定規で書いたような直線で続いています。JR(昔は国電、その前は省線)の中央線と同様、未開拓の土地にこのような道路を通すための設計図を書く技師は楽しいでしょうね。

・・・・なんて気楽なことを言っていますが、実際には実現に至るまでの測量や、地主との交渉や立ち退きの補償金等々問題点は山積していたのでしょうが・・・・

この直線に見える道路も、実際には土地の起伏があり、いくつかの川とも交差していますが、江戸時代の玉川上水のような標高差を利用して流すのと違い、浄水場から高圧を掛けた水を流すので、この起伏は問題なかったのでしょう。

地図に記したように、この道路の正式名称は「東京都道428号高円寺砧浄水場線」といい、一般には「荒玉水道道路」と呼ばれています。

荒玉の「荒」は「荒川」そして「玉」は「多摩川」から採ったもので、多摩川と荒川から取水した水を板橋の大谷口および中野の野方に作った配水塔から各家庭に送るという計画に基づいてその第一次建設が1929年(昭和4年)に完工しました。

しかしながら多摩川の伏流水という品質のよい水源に比べて関東平野の長距離を流れてきた荒川の水質が悪く、浄化にコストが掛かるという理由(たぶん)からか荒川までの第二次建設はおこなわれませんでした。

砧浄水場から高円寺まで送水管を埋めた経路を当初は歩道として使っていたのですが、その後制限つきではありますが自動車の走行を許可した道路と変更され正式な都道の仲間入りをいたしました。

ただ地図からお分かりのように「荒玉水道道路」の終点(実際には起点)である高円寺陸橋付近から大谷口まで敷設された水道管の上に特定の道路は設けられていません。(都道420号鮫洲大山線と重なる区間がかなりあるのですが・・・)

まず、砧浄水場に出かけました。

上空から見るとこのようになっています。写真右上の斜めの道が荒玉水道道路です。

この浄水場のやや下流に「砧下浄水場」という施設もあり、やはり良質な多摩川伏流水を浄化して各家庭に配水しています。

砧浄水場の一角から荒玉道路が始まります。(正式にはこちらのほうが終点ですが)。

起伏があっても見渡す限り直線の道路が続いています。

道の途中には有名な「次太夫堀公園」もあります。

交差する道に面した部分、すなわちこの道路の入り口には赤いポールが立てられ、注意文が掲示されています。

注意文の拡大写真です。

これまた道の途中にはクラシックカーを何台も並べている店もありました。

ほかの川と交差する場所では水道管が地上に姿を現します。

橋の名前は「水道橋」、なんとも直接的な命名ですね。

この道は一応「都道」ではありますが他の重要な道と交差するときにはしばしば迂回をする必要が生じます。

そして初めてこの道を辿るひとは迂回して渡った先で再びこの道路を辿ろうとしてもその道を見失うこともあるようです。

最後のところでご紹介いたします自転車でこの道を走破した方の動画では、何度も遭遇する迂回路を難なくクリヤーしているのですが、たぶんこれを撮影するまでに何回か試走をしているのではないでしょうか。

世田谷区内を抜けると井の頭線の永福町近くの踏切を渡ることになります。

そしてここを抜けると前回の徘徊で通過した井の頭通りとの交差点に到達します。

写真の手前から向こうに向かう道が荒玉水道道路です。

この入り口には「通行制限の注意文」が左右に掲示されています。

====================================================

先にご紹介しましたようにこの「荒玉水道道路」の正式名称は「東京都道428号高円寺砧浄水場線」といいます。他の都道もそうですが名称にある二つの地名のうち最初にあるのが「始点」で後ろにあるのが「終点」ですので、この道路も砧浄水場はあくまでも「終点」であって高円寺が「始点」なのです。

ただし「高円寺」といってもJRの高円寺駅や寺院の「高円寺」ではなく、現在の環七と青梅街道の交差点「高円寺陸橋」付近にこの道の「始点」があるのです。

そこでこの「始点」と「JR中央線の高円寺駅」、寺院の「宿鳳山高円寺」そして「堀の内のお祖師さま」で有名な「日円山妙法寺」の関係を一枚の地図でご紹介いたしましょう。(ちょっと縦方向に長すぎますが・・・・汗)

JR中央線に限らず駅の名前にはその地域のランドマークである寺院や神社がよく採用されます。

JR高円寺駅も

その例にもれず上記地図でお分かりのようにきわめて近い位置にある「宿鳳山高円寺」

に因んで命名されたとおもわれます。

上空から見た写真でも高円寺駅(左上)と高円寺(右下)が極めて近いことがわかります。

そして地図を下に(南に)辿っていくと青梅街道にぶつかり、右手に「環七高円寺陸橋」そして青梅街道を越えたところに「荒玉水道道路始点」があります。でも実は地名としての「高円寺(正確には高円寺南)」は青梅街道の北側までであり、それより南側は「杉並区梅里」なのですが「高円寺」のほうが遥かにわかり易いので道路名や陸橋名に使ったと思われます。

ところでJR中央線には高円寺駅のほかにも「吉祥寺駅」という寺院の名前をつけた駅があるのですが、この駅周辺をどのように探しても「吉祥寺」という寺院が見つかりません。

実は、江戸時代に「明暦の大火(別名振袖火事)」という火事が起こり、江戸市中の六割の家屋を焼失させたそうですが、この火事で本郷にあった「諏訪山吉祥寺」の門前町の住人たちを集団で移住させた場所を「吉祥寺」と呼んだことが「吉祥寺」の由来で、高円寺とはことなり吉祥寺という寺院はこの場所には存在しないのです。

ここが高円寺陸橋です。

もちろん荒玉水道道路ができた昭和9年(1934年)ごろは環七と青梅街道は平面で交差していました。

訂正:Boo!さんのコメントにありますように、環七は1964年のオリンピックに向けて作られた道で、それ以前は存在していなかったそうです。

上の写真で右上の道路が高円寺陸橋、そして左側で二段に折れている道が荒玉水道道路、そして右下の大きな建物が杉並区の施設「セシオン杉並」です。

おそらく地下の水道管はこの二段折れは辿らず、一気に高円寺陸橋方向に伸びていると想像しますが、ここからはたよりになる「水道道路」がないので推定だけなのです。

荒玉道路の始点は小さな一方通行の路地で、「←堀の内斎場」という看板だけが目立っています。

路地をはいるとすぐに道が2段に折れています。

左側がセシオン杉並です。

この道路に入らずに環七を南下すると妙法寺の門前町(商店街)との交差点が現れます。

この商店街を入っていくと「日円山妙法寺」の山門が現れます。

そして江戸時代から数多くの信者たちが訪れてきた「祖師堂」です。

上空からの写真です。森に囲まれた広大な土地に建っています。

地図からお分かりのようにこの地域には妙法寺だけでなくたくさんの寺院が存在しています。そしてそのほとんどが日蓮宗のお寺であるのが興味深いですね。もちろん妙法寺も日蓮宗の寺院です。

ホノルルにもやはり日蓮宗の「ホノルル妙法寺」という寺院があり、そこの住職である山村師は「歌うお坊さん」としても有名です。それも本格的なオペラ歌手で、いろいろな催しのときにはキリスト教に関係した歌も歌っておられました。

妙法寺山門を通り過ぎると荒玉水道道路との四差路に差し掛かります。

この写真で中央の道が砧浄水場方向にむかう荒玉道路です。

ここのかどにも「通行制限」の標識が立っているのは良いのですが、反対方向、すなわち一方通行出口にも同じ標識が立っています。

先ほどの「始点」にあった「堀の内斎場」です。

知人や友人の葬儀でいままでに何回ここに行ったことか。

幸い?わたしの場合は自宅のちかくにある「代々幡斎場」のお世話になりますのでここは関係ないのですが・・・

========================================

さてここまでで「荒玉水道道路」は終わりなのですが、地中に埋められた水道管はどこまで行っているのでしょうか。

この地図をご覧ください。

荒玉水道道路が終わった高円寺陸橋からこの道路を延長すると、実際には道路はないのですがこの「荒玉水道」の目的地である「野方配水塔」

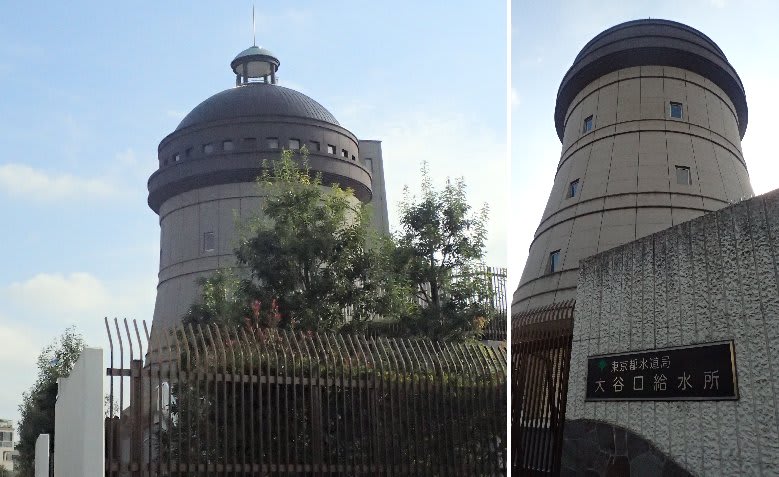

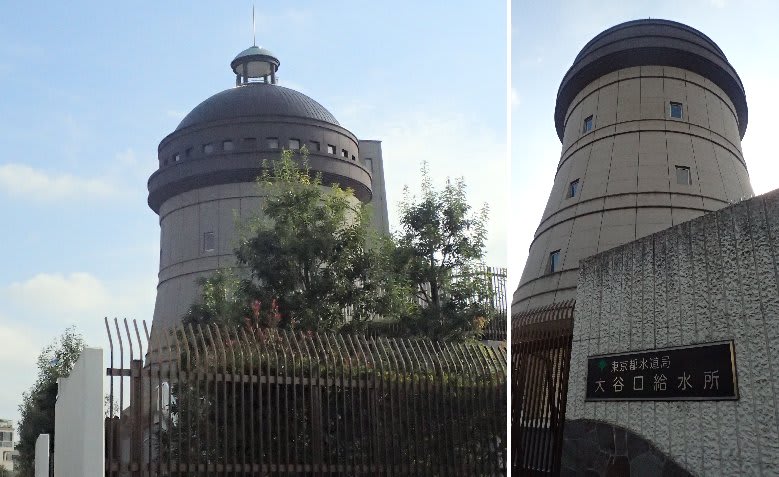

と「大谷口配水塔」

があることがわかります。すなわち地下の水道管は野方経由大谷口までほぼ一直線に伸びているのです。

当初の計画では周辺の地域に配水するためには水圧を付与させるためにこういった高い塔が必要だったのですが、その後の技術の進歩によってこのような塔には頼らずに水圧を付与することが可能となったため、現在ではいずれの塔もお役ご免となっています。

ただ、その地域のランドマークとして保存されていて野方のほうは「みずのとう公園」となり、大谷口のほうは一度撤去されたのですがその後水道局の施設として再建されています。

野方配水塔の上空写真です。

ここに立てられた道しるべです。有名な「哲学堂公園」とともに中野区の史跡となっています。

ここの地下には緊急用の飲料水が蓄えられています。

この二つの配水塔は都道420号鮫洲大山線に沿って建てられています。この420号線は前回の徘徊でも交差した「中野通り」なのですが、古い道なので各地での折れ曲がっている部分を直線にする計画が進んでいて、野方配水塔のあたりもこれの対象になるという掲示が出ていました。

この「都市計画道路補助26号線」は420号線のルートで途切れている部分や一方通行の部分そして大きく迂回する部分などを修正するために計画された道路で、実は我が家の裏手にも同じ「補助26号線」の建設が計画されています。

ただ、問題は用地の取得でして、住民にとっては一大事ですので説明会を何度も開催するなどして理解を求めているようですがなかなかはかどっていません。

こちらは大谷口配水塔の上空写真です。

施設の外壁にはここが災害時に給水する拠点であることが表示されています。

=================================

ここまでで「荒玉水道」の全域が終わりなのですが、都道420号線をさらに北上すると小さなお堂がありこのような立て看板が立っています。

どうやら玉川上水を分流した「千川上水」に関連した「水神様」を祭ってあるようです。

この分流地点「境橋」は前回の徘徊のスタート地点「境浄水場のすぐそばにあります。

この分流した上水は多摩の仙川村を経由したために千川上水と呼ばれたようです。

二回にわたる水道道路の徘徊が思わぬところでつながっているのは面白いですね。

前回同様、この荒玉水道道路を自転車で走破した方の動画をご覧ください。

荒玉水道道路三倍速:https://www.youtube.com/watch?v=W_PlsEhhV-k

今回もグーグル・アース、グーグル・マップおよびいろいろとお世話になったサイト(全部ウィキペディアじゃないですか!)のURLを載せておきますので詳しくお知りになりたい方は覗いてみてくださいね。

荒玉水道:https://ja.wikipedia.org/wiki/荒玉水道

都道428号高円寺砧浄水場線:https://ja.wikipedia.org/wiki/東京都道428号高円寺砧浄水場線

都道420号鮫洲大山線:https://ja.wikipedia.org/wiki/東京都道420号鮫洲大山線

妙法寺:https://ja.wikipedia.org/wiki/妙法寺_(杉並区)

高円寺:https://ja.wikipedia.org/wiki/高円寺_(杉並区)

吉祥寺:https://ja.wikipedia.org/wiki/吉祥寺

野方配水塔:https://ja.wikipedia.org/wiki/野方配水塔

大谷口配水塔:https://ja.wikipedia.org/wiki/大谷口配水塔

千川上水:https://ja.wikipedia.org/wiki/千川上水

地図を見ただけで懐かしいのです。私もブログに子供時代のことを書いたことがありましたが、地名、寺の名前などすべて伏せていました。

妙法寺を中心にして半径1km以内は庭みたいなものです。そういえば「堀ノ内」という落語があります。妙法寺にお参りに行く道中での笑い話ですが、「鍋屋横丁」なんて懐かしい名前も出てきます。しかし、昔の妙法寺参道の賑わいを知る私には、今の寂れた商店街が悲しいです。

また、「堀ノ内斎場」は両親と義父母でお世話になりました。

これからも水道局の老衰じゃなかった漏水検査のように地下の水道管をたどっていくことにします。ひょっとしたらたぬき(さん)が見つかるかもしれませんし・・・・

ええ、そうなんですけど、あそこは言ってみればセカンドハウスです。なにかと取り巻きがウザいので、姿を隠し、普通の民家に暮らしています。

>昭和9年(1934年)ごろは環七と青梅街道は

えーと、正確にいいますと、まだこのころは環七は存在しません。オリンピックのために造ったようなものですから(別名オリンピック道路とも呼んでました)、1964年開通だったか・・・。

「荒玉水道」写真の下の地図ですが、高円寺陸橋から環七を南に300mほどの地点(アップルという文字が読めます)、ここから斜めに北へ延びる細い道がありますね。これが環七ができる前の旧道でした。当時はバスが頻繁に走っていたのですが、バス同士がすれ違うと、民家に接触しそうでひやひやしたものです。かならずバスガイドが降りて、誘導していました。

早速訂正いたします。

そういえば我が家のそばの世田谷代田駅前も1964年に環七が通って風景が全く変わったのを思い出しました。

羽根木は、近いのでしょうか?

私の古い学(楽)友の実家が羽根木にあり、夏休みに泊りがけで遊びに行き、付近を散策したことも---。

情景は、忘却の彼方ですが、もしかして、MATTさんの徘徊コースに、足を踏み入れていたかも?(笑)

彼は、音楽ジャーナリストとして身を立て、第一線で取材、評論活動を続けてきたので、もう50年越しの付き合いです。ここ数年、合ってないので、これを機会に再会して、当時の思い出話を、と思っています。

MATTさんに、まはろ!

多少でもお役に立って?うれしいです。

羽根木でしたら徘徊で伺うこともできますので、よろしければお声掛けくださいね。