――高市早苗は戦前大日本帝国を偉大なる国家と信じ込み、男尊女卑の時代に培い、今も引き継ぐ家族制度を日本の伝統と崇め奉っているから、真の男女平等を阻害する抵抗勢力と化している――

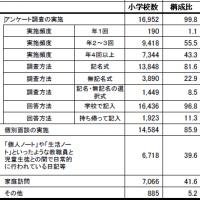

国立社会保障・人口問題研究所の「第7回全国家庭動向調査結果の概要」(令和5(2023) 年8月22日公表)から

妻の従業上の地位別にみた平日における1日の平均家事時間は――

「正規」186分

「非正規」237分

「自営」246分

「仕事なし」344分(大部分が専業主婦)

妻の従業上の地位別にみた平日における夫の1日の平均家事時間は――

妻が「正規」65分

妻が「自営」44分

妻が「非正規」39分

妻が「仕事なし」38分

特に妻が「非正規」、「仕事なし」は妊娠・出産、育児のために「正規」の地位を捨て、「非正規」、あるいは「仕事なし」を止む得ず選択したケースも多々あるに違いない。

妻、夫の育児時間を見てみる。

妻の従業上の地位別にみた平日における1日の平均育児時間は――

「正規」400分

「非正規」494分

「自営」474分

「仕事なし」701分

妻の従業上の地位別にみた休日における1日の平均育児時間は――

「正規」683分

「非正規」494分

「自営」790分

「仕事なし」701分

妻の従業上の地位別に平日における夫の1日の平均育児時間は――

妻が「正規」136分

妻が「自営」122分

妻が「非正規」119分

妻が「仕事なし」89分

妻の従業上の地位別に休日における夫の1日の平均育児時間は――

妻が「正規」457分

妻が「自営」431分

妻が「非正規」418分

妻が「仕事なし」366分

夫の1日の平均育児時間は平日であっても、休日であっても、妻に時間の余裕が持てる従業上の地位に応じて短くなり、妻任せの姿勢が露わとなる。このことを可能としている要因は夫が妻に対して支配的地位に位置しているからだろう。

日本国憲法が1947年5月3日に施行され、憲法上は日本が男女平等の世界となって78年、80年近くにもなるのに男女平等は掛け声が先行、実質が追いつかない状況は依然として続き、男性が女性に対して支配的地位を維持し、被支配的地位にある妻の家事・育児を難儀な営みにさせている。

そのことへの思いが「産むのは一人で十分だ」といった境地に誘い込み、このような女性を身近にした周りの女性に、「結婚しない手もアリかな」とか、「結婚しても、産まない手もアリかな」と思わせるケースも無きにもあらずで、こういった傾向への到達は男性の女性に対する支配的地位が大きな要因をなしているはずで、タテマエは男女平等の日本社会に於けるこの男性の女性に対する支配的地位は日本の封建時代からの男尊女卑の思想が戦後も遺物として引き継いでいる男性上位・女性下位の関係力学であって、当然、日本の伝統的家族制度も大きく関与して形作ってきた男女差別構造ということになる。

高市早苗のように現在の日本の家族形態を、中身の実質性を問題とせずに伝統的家族制度の産物だと価値づけ、有難っている場合ではない。

事実婚の夫婦が婚姻届の不受理に対して不服申立てを最高裁判所に行った特別抗告に対して最高裁判所が夫婦同姓を強制する民法750条と戸籍法74条1号は憲法24条に違反しないと判断した、「夫婦同姓合憲2021年6月23日最高裁大法廷判決」には、裁判官宮崎裕子と宇賀克也の反対意見が紹介されている。

イ 夫婦同氏を婚姻成立の要件とすることは、婚姻後、夫婦が同等の権利を享有できず、一方のみが負担を負い続ける状況を作出させること 本件では、抗告人らは、夫婦同氏制の下では、一方の当事者が生来の氏名に関する人格権の侵害を受け入れ、アイデンティティの喪失を受け入れなければ婚姻をすることができないのに対して、他方の当事者は生来の氏名に関する人格権を全く制約されることなく享受できるという点を捉えて、夫と妻とがそれぞれの人格権を同等に享有できないことも夫婦同氏制の問題として指摘している。 平成27年第法定判決にはこの問題について言及する判示は見当たらないが、確かに、婚姻届への単一の氏の記載という要件を婚姻の成立要件として課すことは、婚姻により当事者の一方のみが生来の氏名に関する人格的利益を享受し続けるのに対し、他方は自分自身についてのかかる人格的利益を享受できず、かつ、かかる人格的利益の喪失による負担を負い続ける状況になることを意味し、婚姻が継続する限りその一方的な不平等状態は変わらないし変えられないことは自明である。言い換えると、夫婦同氏を婚姻成立の要件とすることによって、婚姻により氏を変更することとなる当事者は、婚姻が継続する限り、かかる人格的利益を他方当事者と同等に享有することを期待することすらできないという状況、すなわち、夫婦同氏制のゆえに、婚姻によって夫となり妻となったがゆえにかかる人格的利益を同等に共有することができない状況が必ず作出されることになる。..... |

要するに一方の姓に統一することは、生来の氏名に基づいて表される人格権(人であることによって当然に享有する権利の総称で、生命、身体、名誉、プライバシーなどを保護する権利)とアイデンティティ(姓名をバックボーンとして自分は自分であるとする個性面・人格面での独自性、生き方の独自性)の点で姓を放棄した側が社会的、あるいは精神的な差別を受けることになるから、夫婦同氏を強制するのは憲法違反であると反対意見を述べたことになる。

と言うことは、抗告人男女は相互の人格権とアイデンティティの維持・尊重を目的に結婚後も生まれたときからの氏と名前を名乗る夫婦別姓を個人としての当然の権利であるとして求めた。

もし夫婦別姓が法制化できたなら、別姓家族では男女相互の人格権とアイデンティティの維持・尊重の姿勢が家事労働や育児時間の相互負担に自ずと向かわせるだろうから、そのことによって手にする女性側の負担軽減が2子、3子を望む時間的・精神的余裕を生む可能性は否定できず、その可能性は少子化防止の一助ともなりうることが予想される。

勿論、事実婚であっても、その家庭内では同じような状況に向かうだろうが、法律婚が受けることのできる国の保障のないことが妊娠・出産・育児に与えるマナスの影響は少なくないだろうし、何よりも社会的認知を受けるのと受けないとでは社会全般に与える影響の度合いに大きな違いが生じて、家事労働や育児時間の男女格差の是正への同調性は期待しにくくなる。

もし夫婦別姓法制化が認められない状況が続いた場合、認められたなら改善に向かわせる契機となりうるかもしれない戦前型の男尊女卑の敗戦後も引き継ぐ戦後型男性上位・女性下位の差別観の蔓延り、その成果でもある家事労働時間と育児時間の女性側の負担偏重の傾向はさして変わらないままに推移することになって、このことが人口を維持可能とする合計特殊出生率2.07を遥かに下回る2023年合計特殊出生率1.20といった状況も変わらずに続いて、少子化現象の歯止めのない様相が放置される可能性は否定できない。

戦前の日本の家族制度は封建時代以来の男尊女卑の血を受け継いで、その血を凝り固めるのに役立ち、さらに戦後の男性上位・女性下位の上下・差別関係に引き継がれていることを考えると、高市早苗がその家族制度を明治以来の日本伝統と価値づけるのは真の男女平等を阻害する抵抗勢力と看做されても仕方がないだろう。

この男性上位・女性下位の上下・差別関係が少子化の原因ともなっている家事・育児の女性負担の偏重を作り出す大きな要因となっていることに対してその要因を夫婦別姓法制化が取り除くキッカケとなる可能性が考えられる以上、高市早苗が夫婦別姓法制化を旧氏の通称使用の広範囲化で阻止すべく画策している手段は姑息に過ぎ、愚かしい限りということになる。

要するに高市早苗は夫婦別姓法制化の価値がどこにあるか気づいていないその程度の政治家に過ぎない。