| 【謝罪】 2020年11月9日のブログで、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を「行政機関の保有に関する情報の公開に関する法律」と誤って表記していて、昨日(2020年11月29)に気づきました。謝罪し、訂正しておきました。 |

2020年11月23日夜の12時~1時台の発信で各マスコミが関係者への取材として前首相の安倍晋三の公設第1秘書らが安倍政権下の「桜を見る会」前夜の安倍後援会事務所主催パーティーの会費問題で東京地検特捜部の任意の事情聴取を受けていると報じた。2019年11月から野党から国会で、毎年4月に行われる内閣総理大臣主催の公的行事「桜を見る会」前夜の、2013年から2019年までの安倍晋三後援会パーティの収支が政治資金収支報告書に記載がないこと、ホテルで行う1人5000円の会費では安過ぎる、会費の一部を事務所側が負担していたのではないかといったことで追及を受けていて、安倍晋三は全否定し、国会を乗り切っていた。

事務所側が会費の一部を負担しながら、その収支を政治資金収支報告書に記載していなければ、政治資金規正法違反の疑いが出てくるだけではなく、会費の負担そのものが寄付行為に当たって、公職選挙法違反となる。安倍晋三は国会を乗り切ったものの、国民の多くは説明責任を果たしたとは見ていなかった。その現れが全国の弁護士たちから政治資金規正法違反などの疑いで告発状が提出され、それが特捜部の捜査対象となったということなのだろう。

マスコミの取材で分かったことは会場となったホテル側が安倍晋三側がパーティー費用の一部を負担していたことを示す領収書や明細書を作成していたという、安倍晋三の国会答弁とは真逆の事実だった。安倍晋三は国会答弁や記者会見で「ファクトが全てである」かのような発言を繰り返しているが、ファクトが全て実際にあったこと、あるいは実際に起きたこととは限らない。自分の都合で作り出すファクトというものもある。今回の容疑が固まれば、安倍晋三の「桜を見る会」に関わる国会答弁の殆どは実際にあったファクトではなく、自分の都合で作り出したファクトということになる。

尤もNHK NEWS WEB記事によると、安倍晋三が昨年末に事務所の秘書に対して会費以上の支出がないかを尋ねたところ、担当者が「5千円以上の支出はない」と事実と異なる説明をしたと伝えていることから、事実と異なるその説明に基づいて答弁したことになるから、安倍晋三自身は自分の都合で作り出したファクトを垂れ流したわけではないということになるが、事実と異なる説明をした理由を担当者が「懇親会が始まった平成25年(2013年)に、政治資金収支報告書に会の収支を記載していなかったため、事実と異なる内容を安倍氏に答弁して貰うしかないと判断した」と述べたと伝えている真偽である。

この担当者が政策第1秘書であったとしても、仮にも安倍晋三は天下の総理大臣である。昨年暮れの時点であっても、日本では珍しい例に入る7年の長きに亘って総理大臣を務めてきた。この両者の力関係から言っても、天下の総理大臣安倍晋三に事実を知らせないままに「事実と異なる内容を答弁させる」、つまり国会でウソをつかせるという非常に恐れ多いことが果たしてできただろうか。権威主義は安倍晋三から担当者側に働いて当然であって、担当者から安倍晋三に働くどのような権威主義も考えることはできない。

この疑問を解くには安倍晋三の指示を受けてか、あるいは安倍晋三の承諾に基づいて5千円以上の支出を行っていたかのどちらかでないといけないし、このことを承知している上での安倍晋三の国会答と看做さない限り、担当者の説明に現れている両者の力関係をどこかに置き忘れている謎は解けない。

要するにマスコミも報じているように「秘書がやったこと」と秘書一人に責任をおっかぶせるための方便であって、最終手段に訴える準備に前以って入ったということなのだろう。

では、安倍晋三が国会で「桜を見る会」前夜の安倍晋三後援会パーティをどのようなファクトに基づいて答弁しているのか、簡単に振り返ってみる。手っ取り早く振り返るには一度ブログで使ったが、2020年2月17日衆議院予算委員会での立憲民主党の辻元清美の追及を見るのが一番だと思う。必要箇所のみを拾ってみる。

辻元清美は「桜を見る会」前夜の後援会パーティーの領収書と明細書を出して貰いたいと要求した。対して安倍晋三からはいつもどおりの答弁が返ってきた。

安倍晋三「夕食会の主催者は安倍晋三後援会であり、同夕食会の各段取りについては、私の事務所の職員が会場であるホテル側と相談を行っております。事務所に確認を行った結果、その過程において、ホテル側から見積書等の発行はなかったとのことであります。

そして、参加者1人当たり5千円という価格については、800人規模を前提にその大多数が当該ホテルの宿泊者であるという事実等を踏まえ、ホテル側が設定した価格であり、価格以上のサービスが提供されたというわけでは決してなく、ホテル側において当該価格設定どおりのサービスが提供されたものと承知をしております。

なお、ホテル側との合意に基づき、夕食会の入り口において、安倍事務所の職員が一人5千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受け付け終了後に、集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払いがなされたものとしておりまして、安倍事務所には一切収支は発生していないということでございます。

また、既に御報告をさせていただいておりますが、明細書につきましては、ホテル側が、これは営業秘密にもかかわることであり、お示しをすることはできない、こう述べている、こういうことでございます。

そして、領収書につきましては、これは一部新聞等にそのときの領収書が写真つきで出されているということを承知をしておりますが、これはまさに、出席者とホテル側との間で現金の支払いとそして領収書の発行がなされたものであり、私の事務所からこれは指図できるものではない、こういうことでございます」

「参加者1人当たり5千円という価格」はホテル側が決めた。パーテイ会場入り口で安倍事務所職員が1人5千円を集金、ホテル名義の領収書をその場で手交、受け付け終了後に集金全現金をその場でホテル側に渡した。現金の全ては安倍事務所職員を素通りしただけだから、「安倍事務所には一切収支は発生していない」から、政治資金収支報告書への記載の必要性は生じなかったという事実を提示したことになる。

「明細書につきましては、ホテル側が、これは営業秘密にもかかわることであり、お示しをすることはできない、こう述べている、こういうことでございます」と言っていることは、「ん?」と考えさせる発言だが、安倍後援会事務所に問い合わせたこととして「明細書等の発行は受けてないとのことでした」と答弁しているから、元々明細書の発行は受けていなかったという事実になる。

一般的にはパーティというサービスを提供する側は提供に先立って各サービスの内容と金額を記した明細書を発行、提供サービスの承諾を得てから、決められた日時での明細書に基づいたサービス提供を開始する。ホテル側の営業秘密に関わることでも何でもない。明細書がないことを証明するためにホテル側の営業秘密を持ち出したこと自体、そこにウソがあるからだろう。

今回の報道では特捜部への取材からであろう、既に触れたように会場だったホテル側が作成した明細書の存在、その明細書には安倍後援会事務所が費用の一部を補填した内容が示されていることが分かったと伝えている。要するにこの明細書はサービス内容とサービスごとの金額を記して、顧客側にサービスの可否を問う前以って発行する目的の見積書の類いの明細書ではなく、サービス提供後にサービス全体の金額と会費全体の領収金額との収支を合わせるために作成した、ホテル用に残すための明細書なのだろう。

収支を合わせるためには安倍後援会事務所からの補填を求めなければならなかった。だが、安倍事務所側はサービス開始前にサービス内容とサービスごとの金額を記した見積書の類いの明細書の発行を前以って受けていなければ、全体の会費金額とサービス金額の収支について知ることはできない。いくら補填しなければならないのかも、把握できない。見積もり明細書の類いを受け取らずにホテル側の言いなりに補填することはあり得ない。一般的に言っても、不足金額を補填するについても、明細書の発行は前以って受けていなければならない。

マスコミは2019年までの5年間にかかったパーティ費用の総額が2000万円を超え、このうち少なくとも800万円以上を安倍後援会事務所側が補填したことを示す領収書や明細書を会場のホテル側が作成していたことが明らかになっていると伝えている。

辻元清美は安倍晋三のいつもどおりの答弁を聞いて、パーティ会場となった全日空ホテルに対して当該ホテルが3回開いた(他はホテルニューオータニ4回)、安倍晋三の「桜を見る会」前夜の後援会事務所パーティーについて見積書や請求明細書を主催者側に発行しないケースがあったのか等、4点の質問を行い、全日空ホテル側から得た文書での「回答」を示した。4点の回答全てが安倍晋三の国会答弁を否定することになる「ございません」となっている。

対して安倍晋三は明細書に関してはあくまでも「頂いていない。安倍事務所との間でどうなっていたかということについてお問合せを頂きたい」と答弁している。要するに一般的には明細書は発行するだろうが、安倍後援会事務所との取り決めでは明細書は発行しないことになっているという意味を取ることになる。

安倍晋三が5千円と前以って決められているパーティ会費の領収書発行に関してはパーティ会場入り口で来場者ごとに手書きで金額と摘要と日付と担当者の名前を書いて、その場で手渡していると国会答弁していることに関連して全日空ホテル側に問い合わせた回答が「そういったことはございません」となっていることをぶっつけると、安倍晋三はやはり「私の事務所で開いたものということでおっしゃっているんでしょうか」と、他の一般のパーテイと安倍後援会事務所が主催するパーティとでは違うという論理で安倍後援会事務所式の領収書の発行を正当化している。

安倍晋三は質疑の途中で「今、辻元委員から御質問を頂きましたから、全日空側にも我々も確かめさせて頂きたい」と、どちらの言い分に正当性があるか、確認を申し出た。辻元清美は少ししてから、「先程総理は確認してみるとおっしゃいましたね。そうしましたら、午後の委員会までに確認をしていただきたい。そして引き続き、同僚議員にこの点について明確な御答弁をいただきたい」と、時間を区切った確認を要求している。

午後に質問に立った立憲民主党の小川淳也が確認の中身を問い質している。

安倍晋三「私の事務所が全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の案件については営業の秘密に関わるため、回答には含まれていないとのことであります」

確かに辻元清美は、〈以下、2013年以降の7年間に貴ホテルで開かれたパーティー・宴席についてお伺いします。〉と尋ねていて、「桜を見る会」前夜の安倍後援会事務所パーティーと名指ししていないから、安倍晋三の論は成り立つ。だからと言って、「桜を見る会」前夜の安倍後援会事務所パーティーが「個別の案件」であって、「営業の秘密に関わる」とするのは安倍後援会事務所と全日空ホテルが何か特別な、表沙汰にはできない何かの取り決めがあったことを暗に認めることになるが、物的証拠があるわけではない。但し今回、マスコミが物的証拠があることを伝え始めた。

一般的であることから外れた、営業の秘密に関わる理由から発行しない明細書とは何を意味するのだろうか。明細書とはモノやサービスを含めた売り主から顧客に向けて発行する。例えば売り主側が相場とは異なる非常に安い値段で売りつけた。あるいは顧客側が優越的地位を悪用して安く買い叩いた等が考えられる。公明正大な取引だったなら、営業の秘密として抱えることもなく、隠し立てする必要もない、一般的な方法の明細書の発行で済む。

安倍晋三側と全日空ホテル側の力関係を考えた場合、全日空ホテル側が安倍晋三側に不当な取引を求めたとは考えにくいから、安倍晋三側が自分たちの秘密を隠すために全日空ホテル側に営業の秘密を装わせたとするのが最も考えやすい道理に思える。

辻元清美と小川淳也の質問が行われた2020年2月17日当日の23時18分発信の「asahi.com」記事が、小川淳也に対する安倍晋三の答弁について朝日新聞が全日空ホテル側に問い合わせたところ、いわば安倍晋三の答弁通りのことを「申し上げた事実はございません」とメールで回答してきたと伝えている。

安倍晋三は小川淳也に対して「私がここでこのように答弁するということについては、全日空側も当然了解をしていることでございます」との物言いで、全日空ホテルの安倍事務所側への回答の内容について私がウソをつくはずがないではないかと思わせる答弁までしているが、事実そのとおりなら、ことさら思わせる必要は生じない。

ところが、自民党幹部が2020年2月18日、党関係者と全日空ホテル側が会談したことを明らかにし、その後、ホテル側は首相答弁について報道機関が質問しても説明しなくなったと、2020年2月19日付「毎日新聞」が伝えている。安倍晋三の国会虚偽答弁疑惑が疑惑から一歩出て、事実と断定された場合は安倍晋三自身が指示してのことか、党関係者が忖度してのことか、全日空ホテル側に圧力をかけて言葉を曲げさせたことになり、このことも問題としなければならない。

安倍晋三は「個別の案件については営業の秘密に関わるため、回答には含まれていないとのことであります」と答弁しているが、営業の秘密という口実もそうだが、政治上の疑惑が持ち上がると、個人の秘密だとか、個人情報だからとかの口実を設けさえすれば、答弁回避が正当化できて、疑惑の追及を免れる手段としていることは果たして国政が国民の信託の上に成り立っているという憲法上の大原則に反しないだろうか。

日本国憲法前文は次のように謳っている。〈国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。〉

「信託」とは、「信用して任せること」を言う。選挙に勝ち、政権を担当することになって、国民側がその国政運営を信託することになったとしても、個々の政治や個々の行政に信託とは異なる場面が生じた場合は信託どおりに戻すことを要求する権利が国民にはあるはずである。なぜなら、政権側には政権を担当している間は国民の信託を貫徹する努力義務を有するはずだからだ。国民の信託を貫徹する政権担当能力はございませんでは国民の信託を受けることは適わない。大体が選挙自体が国民の信託を獲得する前提で行っているはずで、政権を獲得しさえすれば、一つ二つぐらいは国民の信託を裏切る行為があってもいいという道理にはならない。

当然、このような大原則に基づいて、政権側には政権を担当している間は国民の信託を貫徹する努力義務を有し、努力義務に反して国民の信託を裏切った場合は政権側にはその信託を回復する義務が生じる道理となる。

だが、多くの場合、個々の政治・個々の行政で国民の信託を裏切ったとしても、それを回復する義務を果たさずに時間の経過による風化を願って逃げの姿勢を演じる。逃げて、風化に頼る手段の多くが「個人に関する情報」を持ち出した答弁回避となって現れている。

例えば「桜を見る会」の一般招待客の選定基準は「各界に於いて功績・功労のあった方々」とされている。事実そのとおりの選定となっているのかと国会で問い質した場合の安倍晋三や内閣府等の役人の答弁は問い質しに正確に答えない紋切り型となっている。2019年11月8日の参議院予算委員会で日本共産党議員田村智子に対する安倍晋三答弁。

安倍晋三「『桜を見る会』についてはですね、各界に於いて功績・功労のあった方々をですね、各省庁からの意見等を踏まえ、幅広く招待をしております。招待者については内閣官房及び内閣府に於いて最終的に取り纏めをしているものと承知をしております。

私は主催者としての挨拶や招待者の接遇は行うのでありますが、招待者の取り纏め等には関与していないわけであります。その上で個々の招待者については招待されたかどうかを含めて個人に関する情報であるため、従来から回答を差し控えさせて頂いているものと承知をしております」

「個人に関する情報」を持ち出して、一般招待客が実際に選定基準に見合う人物かどうかの判断を妨げておきながら、同時に自分たちの選定を正当化する方便としている。例えば安倍晋三主催の「桜を見る会」が地元山口県から自身の後援会員を多数招いていることから、「桜を見る会」の私物化ではないかとの疑惑が持ち上がっていたとしても、「個人に関する情報」を楯にして疑惑解明に踏み込むのを許さず、結果として国民の信託を蔑ろにする事態を招いている。

疑惑を掛けられた場合、疑惑を掛けられた当の張本人として、あるいは当の政府として疑惑を疑惑として受け止め、積極的に疑惑解明に手を尽くすことが国民の信託を受け止めることになるはずだが、「個人に関する情報」を使って、疑惑解明にストップを掛け、そのことを以って自己正当化を図ることが国民の信託を受け止めていることになるとしていたなら、トンデモナイ心得違いとなる。

「個人に関する情報」を方便とした「答弁を差し控えさせて頂きます」の答弁回避は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が行政文書の開示義務を規定しているが、「個人に関する情報」のうち、「特定の個人を識別することができるもの」、あるいは「個人の権利利益を害するおそれがあるもの」等は不開示義務となっていることを根拠にしているのだろう。さらに「個人情報の保護に関する法律」が「個人の権利利益を保護することを目的とする」ことを根拠にしているのだろうが、こういったことを根拠とした答弁回避が「説明不十分」と大多数が見る世論調査によって国政は国民の厳粛な信託に基づいているとする大原則を損なっていることも事実である。

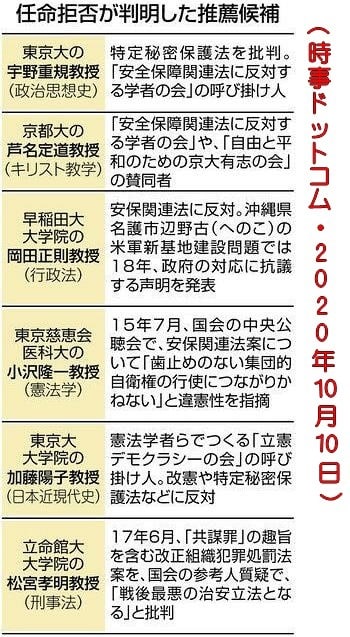

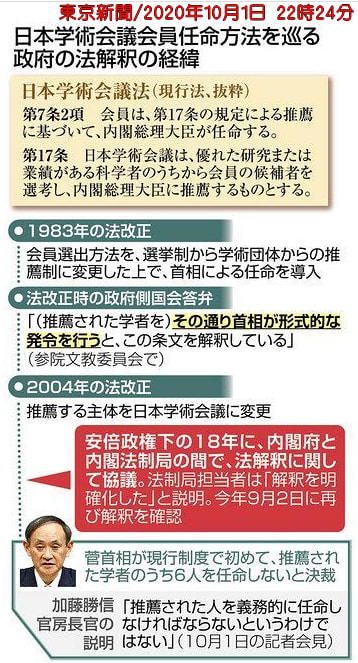

日本学術会議会員の6名任命拒否問題でも、「個人に関する情報」を盛んに持ち出して、任命拒否の理由解明を困難にし、なぜ6人なのかをブラックボックスとした。この件に関するマスコミの世論調査でも、政府の説明は不十分が半数以上を占めていることは国民の信託を毀損している何よりの証拠となる。

政権が何らかの疑惑を引き起こして国民の信託を損なったとしても、最悪、裏切ったとしても、「個人に関する情報」を持ち出しさえすれば、答弁回避が許され、疑惑を曖昧にすることで自分たちの正当性を打ち立てることができるなら、政治は国民の信託を選挙のときだけ期待をかける便宜的な要素ということになる。

国民の信託に対する毀損が世論調査となって現れれた場合は「個人に関する情報」に基づいた答弁回避はできないとする何らかの規定、あるいは何らかの法律を制定しないことには政治はいつまでも国民の信託を蔑ろにし、日本国憲法の前文の「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とする大原則を軽視し続けることになる。

いわば「個人に関する情報」に基づいた答弁回避に価値を置くのか、「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とする憲法の大原則に価値を置くのかの問題である。

また、日本国憲法第4章第62条は「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と定めている。この国政調査権も国民の信託を確立しておく大事な方法の一つであろう。政治そのものに、あるいは政治家個人の行為に何らかの疑惑が生じたのに国会が何も手をつけなければ、国会をも国民の信託を失うことになる。

例え検察や警察の取調べを受けることになっていたとしても、その取調べは刑事訴訟法に基づいた扱いであって、国会自身による国民の信託に基づいた扱いとは異なる。捜査中であることを理由に証人喚問や参考人招致に応じないのは検察や警察の捜査よりも国民の信託という憲法の大原則を下に置くことになる。

あくまでも国会は国会で国民の信託に応えるためにも、検察や警察の取調べとは別に国政調査権を機能させなければならないということを全国会議員の常識としなければならない。

以上、政権側の「個人に関する情報」に基づいた答弁回避と国政調査権回避は国民信託への裏切りとなるのではないかということを考えてみた。

8日後の2015年10月15日、安倍晋三は一億総活躍推進室を発足させ、看板掛けと

8日後の2015年10月15日、安倍晋三は一億総活躍推進室を発足させ、看板掛けと