自宅に太陽光発電を付けて自宅で使う、地産地消ならぬ自産自消。このとき余った電気は電力会社が買い取るという制度の後押しもあって広く普及しました。この買取制度は10年期限なので、これから買い取ってもらえなくなった電気をどうしようという問題が大きくなってくるようです。

それとは別にビジネスとして大型太陽光発電、風力発電をして電気を電力会社に売るという計画が、電気を送る送電線が足りなくなったので出来なくなるという事態も発生していると。

確かに北海道稚内地区には大型風力発電機が早い段階から建てられました。もっと建てられるそうですが、電力大消費地の札幌圏に送る送電線が足りないのでこれ以上はできないという話は以前から言われてました。

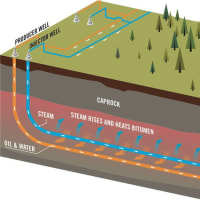

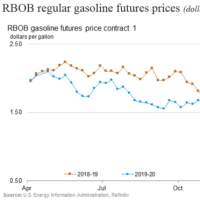

電気は発電と消費が常にバランスしている状態で運用されます。電気は化石燃料のようにタンクに貯めておく事はできないからです。日本の電気使用量は2010年以降減少しているのに送電能力が足りないというのは、少々不思議です。

送電線の使い方にどうやらからくりがあるようです。送電線はどこかが切れても電力は供給できるようにネットワークになっています。簡単に考えると予備を含めて常に二本を1セットでで運用するわけです。二本の送電線があるとすると、それぞれ1本は50%までしか使わない。残りの50%はもう一本が切れたときに使えるように余らせておくのが決まり。

更に送電線を使う権利は発電所ごとに割り当てられていて、これは早い順だという。発電事業は一度始めたら何十年も継続するものですから、送電線もその分確保しておく必要があります。また、電力の使用には波(ピーク時と平時)が有りますが、ピーク時に対応できるように送電線能力を確保しているそうです。

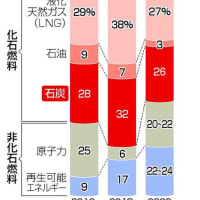

なので、後から後から風力や太陽光発電所ができると早い順に割り当てていた送電線の能力がどこかで足りなくなるということです。今は原子力発電所はほとんど止まってますが、その分の送電線を新しくできた太陽光発電所に割り当ててしまうと、いざ原子力発電所が再稼働(するのだろうか?)するときに、太陽光発電所を止めるというようなことになってしまう。それでは其の太陽光発電所の事業がたちいかなくなるので、最初から許可しないということだとか。

でも電気使用量は変わらないのだから、送電線で送られている電力も変わらないはずです。もっとうまい利用方法ないのでしょうか? AI君、考えてください。

それとは別にビジネスとして大型太陽光発電、風力発電をして電気を電力会社に売るという計画が、電気を送る送電線が足りなくなったので出来なくなるという事態も発生していると。

確かに北海道稚内地区には大型風力発電機が早い段階から建てられました。もっと建てられるそうですが、電力大消費地の札幌圏に送る送電線が足りないのでこれ以上はできないという話は以前から言われてました。

電気は発電と消費が常にバランスしている状態で運用されます。電気は化石燃料のようにタンクに貯めておく事はできないからです。日本の電気使用量は2010年以降減少しているのに送電能力が足りないというのは、少々不思議です。

送電線の使い方にどうやらからくりがあるようです。送電線はどこかが切れても電力は供給できるようにネットワークになっています。簡単に考えると予備を含めて常に二本を1セットでで運用するわけです。二本の送電線があるとすると、それぞれ1本は50%までしか使わない。残りの50%はもう一本が切れたときに使えるように余らせておくのが決まり。

更に送電線を使う権利は発電所ごとに割り当てられていて、これは早い順だという。発電事業は一度始めたら何十年も継続するものですから、送電線もその分確保しておく必要があります。また、電力の使用には波(ピーク時と平時)が有りますが、ピーク時に対応できるように送電線能力を確保しているそうです。

なので、後から後から風力や太陽光発電所ができると早い順に割り当てていた送電線の能力がどこかで足りなくなるということです。今は原子力発電所はほとんど止まってますが、その分の送電線を新しくできた太陽光発電所に割り当ててしまうと、いざ原子力発電所が再稼働(するのだろうか?)するときに、太陽光発電所を止めるというようなことになってしまう。それでは其の太陽光発電所の事業がたちいかなくなるので、最初から許可しないということだとか。

でも電気使用量は変わらないのだから、送電線で送られている電力も変わらないはずです。もっとうまい利用方法ないのでしょうか? AI君、考えてください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます