何とも平凡なつまらない結果!

近代デジタルライブラリーの『古事記序文講義』の画像を確認したところ、一目瞭然!!

推測するに、同書に引用されている「上五経正義表」の文字が間違って使われたものなんでしょうね。

つまんないですねぇ~~~。古事記の伝本にあったら面白いと思ったのに。

近代デジタルライブラリーで提供されている『古事記序文講義』の出版年は昭和13年ですが、先生から戴いた資料は昭和11年発行の限定版のものと聞いています。

元明天皇の「元」は「玄」の代字として使用されることもあるようだから、同音として「玄」が避諱されるわけはないし・・・。そもそも古代日本にはそのような習慣は無かったでしょうから。

資料を作られた方が意図したものだったら面白かったのに。残念!

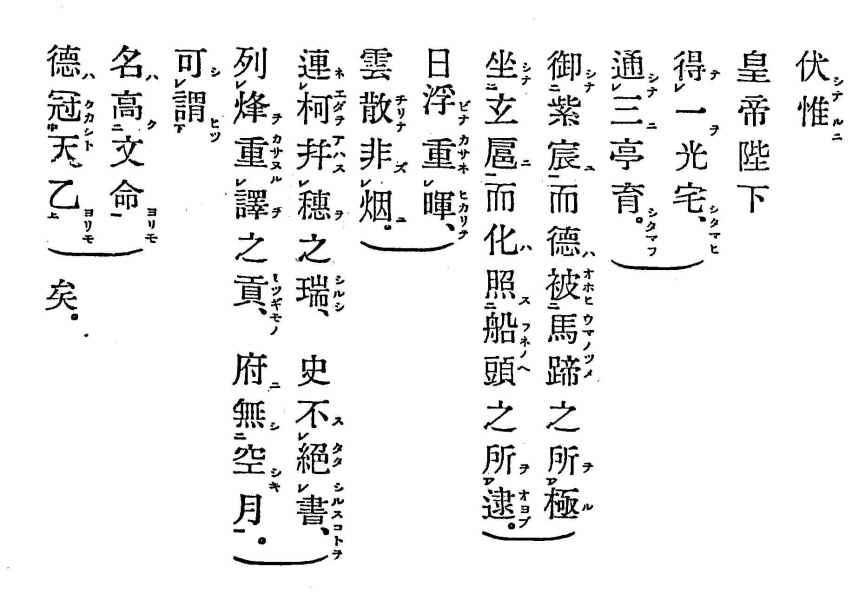

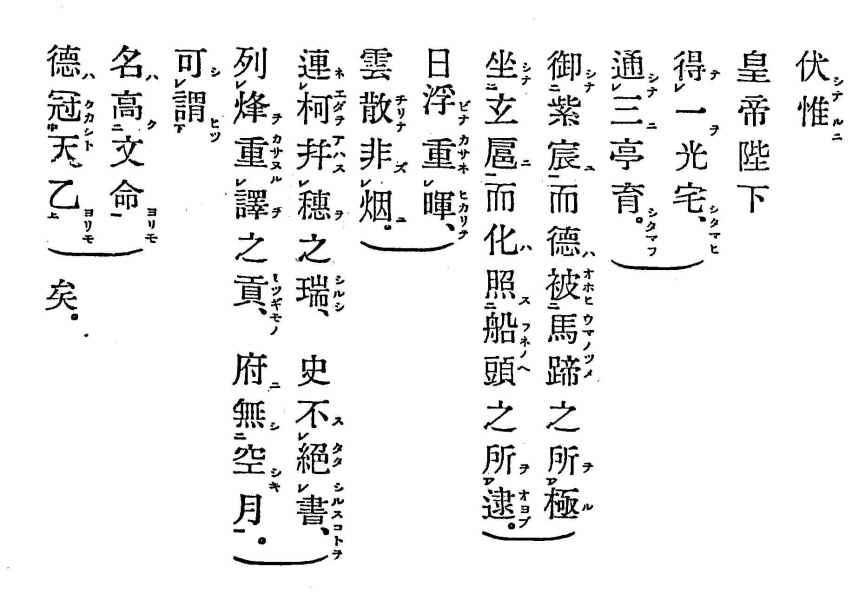

(配布資料の該当部分)

でも、印刷のプロの方がこんな間違いするものなんでしょうかねぇ~。

私の子供の頃、実家は両親二人で印刷業を生業としていて、母が和文タイプをしていました。それ専用の机の引き出しには多くの木箱があり、それぞれの木箱には分類された鉛の活字が整然と並んでいました。

特殊な活字はこの木箱に入っていて使う時にタイプにセットしていたように思うのですが?

あくまでも、単なるミスプリであって欲しくない、私でした。

さぁ~この件はこれくらいにして、中国語のデータの最後の確認を三日間ほど中断してしまったで、そろそろ戻らなくては・・・

近代デジタルライブラリーの『古事記序文講義』の画像を確認したところ、一目瞭然!!

推測するに、同書に引用されている「上五経正義表」の文字が間違って使われたものなんでしょうね。

つまんないですねぇ~~~。古事記の伝本にあったら面白いと思ったのに。

近代デジタルライブラリーで提供されている『古事記序文講義』の出版年は昭和13年ですが、先生から戴いた資料は昭和11年発行の限定版のものと聞いています。

元明天皇の「元」は「玄」の代字として使用されることもあるようだから、同音として「玄」が避諱されるわけはないし・・・。そもそも古代日本にはそのような習慣は無かったでしょうから。

資料を作られた方が意図したものだったら面白かったのに。残念!

(配布資料の該当部分)

でも、印刷のプロの方がこんな間違いするものなんでしょうかねぇ~。

私の子供の頃、実家は両親二人で印刷業を生業としていて、母が和文タイプをしていました。それ専用の机の引き出しには多くの木箱があり、それぞれの木箱には分類された鉛の活字が整然と並んでいました。

特殊な活字はこの木箱に入っていて使う時にタイプにセットしていたように思うのですが?

あくまでも、単なるミスプリであって欲しくない、私でした。

さぁ~この件はこれくらいにして、中国語のデータの最後の確認を三日間ほど中断してしまったで、そろそろ戻らなくては・・・