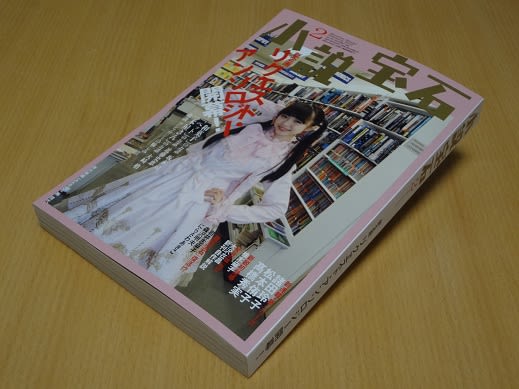

☆『神と語って夢ならず―序章 罪とかれて さらば隠岐、 ふるさと河内へ ・ 第一章 黒船』(松本侑子・著、光文社『小説宝石』2012年2月号掲載)☆

学校で習う歴史は総じてつまらない。試験のために事柄や年号を暗記させられるようなところがあるからかもしれないが、そもそも一つの歴史的事実の背景や、その原因(過去)と影響(未来)についても、あまり触れられていない印象がある。いうまでもなく歴史は人のいとなみの記録であるにもかかわらず、人の息遣いもあまり聞こえてこない。少なくとも個人的にはそんなイメージを持っている。

ところが学校をはなれて、自らの目で歴史を眺めてみると、学校時代の無機的な歴史とは異なり、有機的なつながりをもった人の歴史に蒙を啓かれることがよくある。松本侑子さんの新連載ということで興味を持って読みはじめた『神を語って夢ならず』は、大塩平八郎の乱の首謀者の息子が、流刑地の隠岐からふるさとの河内へと戻るところからはじまる。時はすでに明治になっている。大坂の町奉行所与力であった大塩平八郎が、飢饉による米不足を機に民衆救済のために蜂起したのが大塩平八郎の乱である。その程度の知識は片隅にあったが、明治のわずか30年ほど前のことだったことをあらためて知った。大塩平八郎の乱が江戸時代のどのあたりに位置していたかさえも、まったくもって曖昧だったのだ。

物語はその後、少しさかのぼって、その息子西村常太郎が騒乱にかかわったとして隠岐へと流される情景へと進む。常太郎はこの小説のテーマである隠岐騒動にかかわっていく。隠岐騒動についてはほとんど何も知らないが、幕府や中央集権政府から独立して、一時期隠岐では住民自治が行われたらしい。民衆救済に立ち上がった武士の息子が、流刑地の隠岐で住民自治へとかかわっていくところに、歴史の必然のようなものを感じる。歴史を知る醍醐味とは、歴史を事柄の羅列や偶然の積み重ねとして見るのではなく、有機的な連関から必然性を読み取るところにあるように思う。

黒船来航は日本の扉を近代へと押し開いたが、その立役者は黒船を目にした若者たちだった。若き日の坂本竜馬が浦賀で黒船を見て驚愕するシーンはお馴染みである。しかし、黒船がやって来たのは浦賀だけではなかった。異国船は隠岐にもたびたび出没し、常太郎や隠岐騒動で常太郎とかかわる井上甃介もまた目にしていた。竜馬と同様に、黒船を前にして世界への憧れや異国に対する畏怖を抱いた、この井上甃介こそがこの物語の主人公である。

隠岐はいま島根県に所属している。作者の松本侑子さんも島根県は出雲の生れである。しかし、隠岐騒動のことを知ったのは二十年くらい前のことだという。それ以来、構想を暖め、今回の執筆となった。(※) 松本さんの綿密な取材や考証は定評のあるところだ。これから郷里を中心とした維新前後の歴史が―最終的には大正時代にまで及ぶそうだが―どのように描かれ、隠岐騒動の歴史的必然が解き明かされていくのか期待したい。甃介や常太郎などの若者もどのような理想を抱き、歴史の中を駆け抜けていくのか、躍動の予感を与えてくれる。

(※)小説の概略をはじめ、「執筆のきっかけ」や舞台である隠岐の写真などが「松本侑子公式ホームページ」に紹介されています。

学校で習う歴史は総じてつまらない。試験のために事柄や年号を暗記させられるようなところがあるからかもしれないが、そもそも一つの歴史的事実の背景や、その原因(過去)と影響(未来)についても、あまり触れられていない印象がある。いうまでもなく歴史は人のいとなみの記録であるにもかかわらず、人の息遣いもあまり聞こえてこない。少なくとも個人的にはそんなイメージを持っている。

ところが学校をはなれて、自らの目で歴史を眺めてみると、学校時代の無機的な歴史とは異なり、有機的なつながりをもった人の歴史に蒙を啓かれることがよくある。松本侑子さんの新連載ということで興味を持って読みはじめた『神を語って夢ならず』は、大塩平八郎の乱の首謀者の息子が、流刑地の隠岐からふるさとの河内へと戻るところからはじまる。時はすでに明治になっている。大坂の町奉行所与力であった大塩平八郎が、飢饉による米不足を機に民衆救済のために蜂起したのが大塩平八郎の乱である。その程度の知識は片隅にあったが、明治のわずか30年ほど前のことだったことをあらためて知った。大塩平八郎の乱が江戸時代のどのあたりに位置していたかさえも、まったくもって曖昧だったのだ。

物語はその後、少しさかのぼって、その息子西村常太郎が騒乱にかかわったとして隠岐へと流される情景へと進む。常太郎はこの小説のテーマである隠岐騒動にかかわっていく。隠岐騒動についてはほとんど何も知らないが、幕府や中央集権政府から独立して、一時期隠岐では住民自治が行われたらしい。民衆救済に立ち上がった武士の息子が、流刑地の隠岐で住民自治へとかかわっていくところに、歴史の必然のようなものを感じる。歴史を知る醍醐味とは、歴史を事柄の羅列や偶然の積み重ねとして見るのではなく、有機的な連関から必然性を読み取るところにあるように思う。

黒船来航は日本の扉を近代へと押し開いたが、その立役者は黒船を目にした若者たちだった。若き日の坂本竜馬が浦賀で黒船を見て驚愕するシーンはお馴染みである。しかし、黒船がやって来たのは浦賀だけではなかった。異国船は隠岐にもたびたび出没し、常太郎や隠岐騒動で常太郎とかかわる井上甃介もまた目にしていた。竜馬と同様に、黒船を前にして世界への憧れや異国に対する畏怖を抱いた、この井上甃介こそがこの物語の主人公である。

隠岐はいま島根県に所属している。作者の松本侑子さんも島根県は出雲の生れである。しかし、隠岐騒動のことを知ったのは二十年くらい前のことだという。それ以来、構想を暖め、今回の執筆となった。(※) 松本さんの綿密な取材や考証は定評のあるところだ。これから郷里を中心とした維新前後の歴史が―最終的には大正時代にまで及ぶそうだが―どのように描かれ、隠岐騒動の歴史的必然が解き明かされていくのか期待したい。甃介や常太郎などの若者もどのような理想を抱き、歴史の中を駆け抜けていくのか、躍動の予感を与えてくれる。

(※)小説の概略をはじめ、「執筆のきっかけ」や舞台である隠岐の写真などが「松本侑子公式ホームページ」に紹介されています。