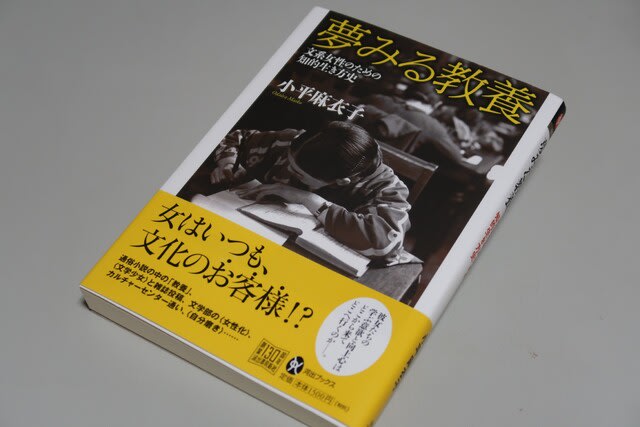

☆『夢みる教養』(小平麻衣子・著、河出書房新社、2016年)☆

サブタイトルは「文系女性のための知的生き方史」 ここでいう「文系」とは文学をメインとしながらも哲学、史学、教育学、心理学などを含む人文科学に加えて社会科学も一応念頭に置かれているようだ。しかし、実際に本書で論じられているのは、大学に設置された学部学科でいえば文学部国文学科(近年は日本文学科などと称されることも多いが(※))をメインとした「人文知」の領域と捉えて、ひとまずさしつかえないないだろう。

※偶然にも本日(2024/03/20)天皇皇后両陛下の長女である愛子さまが学習院大学文学部日本語日本文学科を卒業されたという。

また「のための」と書かれていることから、いわゆるハウツー本と勘違いされる可能性もなきにしもあらずだが(失礼を承知で言えば、そんな輩は本書など手に取らないだろうが)一般書ながら学術論文を元にした骨太な内容であり、硬派のハウツー本とさえまったく異なる。以下の感想は、上記のことも含めて、本書の主旨をうまく捉えているか、はなはだこころもとないと初めに言い訳しておこうと思う。

さて「夢みる教養」というメインタイトル自体も意味深な言葉である。まず「夢みる教養」の主語はいったい誰だろうか。サブタイトルから推察できるように、それは女性である。そもそも「教養」とは何かを考えることからはじめなければならないのだが(たとえば『教養の書』などを読んで)それはさておき、われわれが教養について語るとき歴史的な「教養主義」の話題は避けて通れないが、その主語(主体)は男性を暗黙の了解として想定していないだろうか。考えたこともない、というのもまた暗黙の了解の一つであるかもしれない。

教養主義の源流は大正時代に求めるのが一般的なようだが、その教養主義とは人格の陶冶を目的とした人格主義だといわれる。その結果、達成される目的が「エリート」である。人格を陶冶するために日々学問を研鑽しエリートを夢みたのである。しかし、エリートになることができたのは男性だけであった。それも一握りの男性に過ぎなかった。ほとんどの男性は落伍者となったが、それでも夢みることはできたのである。どんなに険しくとも旧制中学から旧制高校、旧制大学へと進むルートが開かれていたからである。

ところが、女性にはそのルートさえなかった。上記の文脈でいう教養は、少なくとも当時の女性にとって、実現不可能なまさしく「夢みる教養」でしかなかった。さらに問題だと思われるのは人格主義の「人格」である。人格やそれに付随して語られる「個性」や「自立」という概念は、人間ならば性別と関わりなく誰にも語り得るはずだが、男性側の解釈によって捉えられていることである。エリートしか個性を持つ自立した「人間」になれないとすれば、女性は女性に生まれた時点でエリート、すなわち「人間」への道さえ閉ざされていたことになる。

それでも向上心と学ぶ意欲にあふれ、教養を身につけようとした女性たちは、その活路を読書に見出した。読書の先は雑誌への投稿という営みへとつながっていった。読書はまたマルクス主義との関わりも生み出し、女性たちも人文知の教養を身につけるが推奨されることになる。しかし、家事労働や単純労働が労働と見なされなかった時代にあっては、女性の労働は男性の労働とは異なる領域に属していた。

このように読書という入り口があっても就職という出口がない状況下で、女性と人文知との親和性が育まれていったように思われる。そのため人文知の教養は女性的なイメージを帯びることとなった。もちろん人文学の専門家は存在したが、そのほとんどは男性が占めていて、女性にとって研究者への道も閉ざされていた。ごく限られた女性だけがマルクス主義的な思想を帯びた小説を発表し注目を集めることになった。

本書を読んではじめて知ったことだが、女性たちの雑誌への投稿の前にも思わぬ壁が立ちはだかっていた。投稿雑誌の選者を務めていた川端康成は、女性たちの教養を狭い領域に閉じ込めることで、女性作家の誕生を恐れ、阻んでいたようである。太宰治もまた彼なりのイメージの中に女性を閉じ込めていた。わたしはまだ読んでいないが、太宰の有名な短編小説『女生徒』について「衝撃の事実-もしくは、よく知られていて何ていうことのない事実」が教養との関わりの視点から明らかにされている。作家たちの文壇の世界もまた男性たちが牛耳っていたのである。

第二次世界大戦中は戦争に役立つ「理系」が重視され、動員された男性の不足を補うために女性も労働の一端を担うことになったが、一時的なものに過ぎなかった。戦後、男女同権となり大学の門は女性へも開かれた。大学へ進学する女性の多くは、読書体験(人文知)という基盤の上に立って文学部へと進んだ。

文学などの人文知は戦中の反省もあって役に立たないこと「無用の用」にこそ価値があると言われた。しかしやがて文学部へ進む女子学生の数が男性を圧倒するようになると「女子大生亡国論」が世間を賑わすことになる。ようやく女性が大学へ進学しても就職先などなく、教員からは「結婚のための教養」などと揶揄されたのである。

性別とは関わりなく、大学進学の本来の目的は向上心や学ぶ意欲の現れであって、必ずしも就職と結びつく必要はない。戦前ほどではないにしても、女性が研究者の道を歩むことは険しく、その道はやはり狭かった。かりに結婚のための教養だったとしても、女性だけが批判されること自体、差別的とも言えるのではないか。しかし、女性たちの学ぶ意欲と向上心が止むことはない。自分磨きのためのカルチャーセンター通いも同様である。ところが、本書の帯にもあるように、女性はいつも「文化のお客様」に過ぎなかったとも言えるだろう。

そして21世紀を迎え、いまや「リケジョ」ブームさえ過去のものになりそうな勢いで、女性の理系進出は進んでいる。一方で(同時にというべきか)政策として「文系」の縮小や「一般教養課程」の廃止や転換も進んでいる。「役に立つ」「役に立たない」の二分で学問分野を恣意的に区分することはいかがなものかと思うのはわたしだけだろうか(もちろん現実はそれほど単純ではないが)。個人的には女性の理系進出を歓迎しているが、やや複雑な思いを抱いているのも事実である。

かつて「無用の用」の文学部やそこで教育される人文知は民主主義の象徴でもあったことを考えると、女性にとっての教養の意味を超えて、教養の本質を考察し見据えることは、その時代を映す鏡のようにも思える。女性の理系進出と文系の存続が男性との関わり合いで、今後どのように変化していくのか注視する必要もありそうだ。

上記の視点を踏まえて『女の子は本当にピンクが好きなのか』を読むと、合わせ鏡を見るような趣を感じる。とくに同書に所収されている「女の子が文学部に入るべきでない5つの理由」を読んだ後に本書を読むと、その真意がより明確になるように思う。同書の著者である堀越英美さんが「日本政府は未来永劫人文系の学部にじゃぶじゃぶ補助金を突っ込み続けるべきだというのが、偽らざる本心である」と書いていることは誠に興味深い。

サブタイトルは「文系女性のための知的生き方史」 ここでいう「文系」とは文学をメインとしながらも哲学、史学、教育学、心理学などを含む人文科学に加えて社会科学も一応念頭に置かれているようだ。しかし、実際に本書で論じられているのは、大学に設置された学部学科でいえば文学部国文学科(近年は日本文学科などと称されることも多いが(※))をメインとした「人文知」の領域と捉えて、ひとまずさしつかえないないだろう。

※偶然にも本日(2024/03/20)天皇皇后両陛下の長女である愛子さまが学習院大学文学部日本語日本文学科を卒業されたという。

また「のための」と書かれていることから、いわゆるハウツー本と勘違いされる可能性もなきにしもあらずだが(失礼を承知で言えば、そんな輩は本書など手に取らないだろうが)一般書ながら学術論文を元にした骨太な内容であり、硬派のハウツー本とさえまったく異なる。以下の感想は、上記のことも含めて、本書の主旨をうまく捉えているか、はなはだこころもとないと初めに言い訳しておこうと思う。

さて「夢みる教養」というメインタイトル自体も意味深な言葉である。まず「夢みる教養」の主語はいったい誰だろうか。サブタイトルから推察できるように、それは女性である。そもそも「教養」とは何かを考えることからはじめなければならないのだが(たとえば『教養の書』などを読んで)それはさておき、われわれが教養について語るとき歴史的な「教養主義」の話題は避けて通れないが、その主語(主体)は男性を暗黙の了解として想定していないだろうか。考えたこともない、というのもまた暗黙の了解の一つであるかもしれない。

教養主義の源流は大正時代に求めるのが一般的なようだが、その教養主義とは人格の陶冶を目的とした人格主義だといわれる。その結果、達成される目的が「エリート」である。人格を陶冶するために日々学問を研鑽しエリートを夢みたのである。しかし、エリートになることができたのは男性だけであった。それも一握りの男性に過ぎなかった。ほとんどの男性は落伍者となったが、それでも夢みることはできたのである。どんなに険しくとも旧制中学から旧制高校、旧制大学へと進むルートが開かれていたからである。

ところが、女性にはそのルートさえなかった。上記の文脈でいう教養は、少なくとも当時の女性にとって、実現不可能なまさしく「夢みる教養」でしかなかった。さらに問題だと思われるのは人格主義の「人格」である。人格やそれに付随して語られる「個性」や「自立」という概念は、人間ならば性別と関わりなく誰にも語り得るはずだが、男性側の解釈によって捉えられていることである。エリートしか個性を持つ自立した「人間」になれないとすれば、女性は女性に生まれた時点でエリート、すなわち「人間」への道さえ閉ざされていたことになる。

それでも向上心と学ぶ意欲にあふれ、教養を身につけようとした女性たちは、その活路を読書に見出した。読書の先は雑誌への投稿という営みへとつながっていった。読書はまたマルクス主義との関わりも生み出し、女性たちも人文知の教養を身につけるが推奨されることになる。しかし、家事労働や単純労働が労働と見なされなかった時代にあっては、女性の労働は男性の労働とは異なる領域に属していた。

このように読書という入り口があっても就職という出口がない状況下で、女性と人文知との親和性が育まれていったように思われる。そのため人文知の教養は女性的なイメージを帯びることとなった。もちろん人文学の専門家は存在したが、そのほとんどは男性が占めていて、女性にとって研究者への道も閉ざされていた。ごく限られた女性だけがマルクス主義的な思想を帯びた小説を発表し注目を集めることになった。

本書を読んではじめて知ったことだが、女性たちの雑誌への投稿の前にも思わぬ壁が立ちはだかっていた。投稿雑誌の選者を務めていた川端康成は、女性たちの教養を狭い領域に閉じ込めることで、女性作家の誕生を恐れ、阻んでいたようである。太宰治もまた彼なりのイメージの中に女性を閉じ込めていた。わたしはまだ読んでいないが、太宰の有名な短編小説『女生徒』について「衝撃の事実-もしくは、よく知られていて何ていうことのない事実」が教養との関わりの視点から明らかにされている。作家たちの文壇の世界もまた男性たちが牛耳っていたのである。

第二次世界大戦中は戦争に役立つ「理系」が重視され、動員された男性の不足を補うために女性も労働の一端を担うことになったが、一時的なものに過ぎなかった。戦後、男女同権となり大学の門は女性へも開かれた。大学へ進学する女性の多くは、読書体験(人文知)という基盤の上に立って文学部へと進んだ。

文学などの人文知は戦中の反省もあって役に立たないこと「無用の用」にこそ価値があると言われた。しかしやがて文学部へ進む女子学生の数が男性を圧倒するようになると「女子大生亡国論」が世間を賑わすことになる。ようやく女性が大学へ進学しても就職先などなく、教員からは「結婚のための教養」などと揶揄されたのである。

性別とは関わりなく、大学進学の本来の目的は向上心や学ぶ意欲の現れであって、必ずしも就職と結びつく必要はない。戦前ほどではないにしても、女性が研究者の道を歩むことは険しく、その道はやはり狭かった。かりに結婚のための教養だったとしても、女性だけが批判されること自体、差別的とも言えるのではないか。しかし、女性たちの学ぶ意欲と向上心が止むことはない。自分磨きのためのカルチャーセンター通いも同様である。ところが、本書の帯にもあるように、女性はいつも「文化のお客様」に過ぎなかったとも言えるだろう。

そして21世紀を迎え、いまや「リケジョ」ブームさえ過去のものになりそうな勢いで、女性の理系進出は進んでいる。一方で(同時にというべきか)政策として「文系」の縮小や「一般教養課程」の廃止や転換も進んでいる。「役に立つ」「役に立たない」の二分で学問分野を恣意的に区分することはいかがなものかと思うのはわたしだけだろうか(もちろん現実はそれほど単純ではないが)。個人的には女性の理系進出を歓迎しているが、やや複雑な思いを抱いているのも事実である。

かつて「無用の用」の文学部やそこで教育される人文知は民主主義の象徴でもあったことを考えると、女性にとっての教養の意味を超えて、教養の本質を考察し見据えることは、その時代を映す鏡のようにも思える。女性の理系進出と文系の存続が男性との関わり合いで、今後どのように変化していくのか注視する必要もありそうだ。

上記の視点を踏まえて『女の子は本当にピンクが好きなのか』を読むと、合わせ鏡を見るような趣を感じる。とくに同書に所収されている「女の子が文学部に入るべきでない5つの理由」を読んだ後に本書を読むと、その真意がより明確になるように思う。同書の著者である堀越英美さんが「日本政府は未来永劫人文系の学部にじゃぶじゃぶ補助金を突っ込み続けるべきだというのが、偽らざる本心である」と書いていることは誠に興味深い。