先回のブログで、伊万里陽刻唐草色絵松竹丸紋瓢箪形皿(5枚)を紹介しました。そして、この品の時代を、一応、江戸中期以降としました。しかし、この手の品は、近年、コピー品が多く出回っていて、時代の特定に自信がありません。

一方、以前にも、同様の変形皿、古伊万里陽刻宝相華色絵丸紋陽刻瓢箪形中皿(右の品)を紹介しました。これは、江戸前期の品と言えます。

そこで今回、この二つの瓢箪型変形皿を較べ、先回の伊万里陽刻唐草色絵松竹丸紋瓢箪形皿(5枚)の時代を考えてみたいと思います。

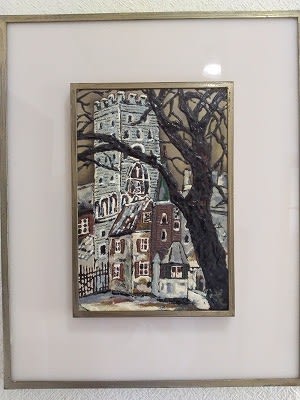

右品:古伊万里陽刻宝相華色絵丸紋瓢箪形中皿:16.1㎝x12.8㎝。高台、9.9㎝x7.8㎝。高 2.4㎝。江戸前期。

左品:伊万里陽刻唐草色絵松竹丸紋瓢箪形皿(5枚の内1枚):12.7㎝x12.7㎝、高 1.9㎝。高台径 7.4㎝x7.4㎝。江戸時代中期以降。

全体の形、口紅などは同じですが、右の品の方がスリムで少し大きい。また、右の皿は、左の品よりも、薄造りです。

素地にも違いがあります。右の品は、鉄分の多い土を使っていて、中小の丸い褐色点が多数出ています。それに対して、左の品は良く精製された土で、器表はきれいです。

両者、3つの丸紋は似ています。右側の品で、染付けの丸紋を松のデザインと考えれば、両方とも、松、竹と梅(裏面)の図になります。また、裏面の梅も含め、色釉、染付けの色調は、両者、ほとんど同じです。但し、黄色っぽい色釉は、左の品では黄釉なのに対して、右の品の場合は金彩です。

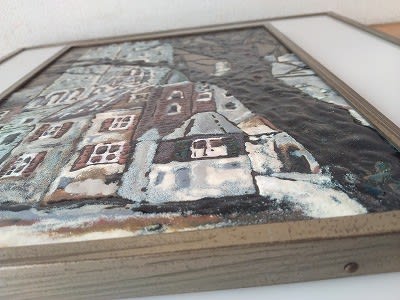

裏側も似ていますが、右の品に較べ、左は全般におとなしい造りです。特に、高台造りの厳しさに違いが大きいです。右の皿の高台は高く、グッと内側に向かっています。高台を手に持つと、皿の方からもグッと押し返してくるような力強さがあります。それに対して今回の品は、やや内向きではありますが、小綺麗にまとまった素直な高台です。

右の品には、中央に針支え跡が一つあります。左の品には針跡がありません。

福銘の書体は、両者、よく似ています。

両皿とも、表面には陽刻が施されています。右側の品の陽刻は花唐草紋です。さらに、バラエティ豊富な唐草紋のうちでも、古典的な宝相華紋です。左の品ははっきりしませんが、やはり花唐草紋で、宝相華紋のデザイン化のすすんだものでしょう。

陽刻のシャープさには大きな違いがあります。左の皿は、伊万里の陽刻皿に多く見られるように、かなりぼやけています。一方、右の品の陽刻は、北宋の片切彫りを彷彿とさせるほどシャープです。皿はかなり薄いのに、どうやってこのような陽刻が出来るのか不思議です。

なお、左の品の陽刻(写真では分かり難い)は、Dr.Kさんのブログで紹介された「色絵 丸散文 草花陽刻 瓢簞形小皿」の陽刻とよく似ています。

瓢箪の口に相当する部分にも違いがみられます。右の品は、瓢箪の上端が狭まって、そのまま閉じたようになっています。それに対して左品は、口部を垂直に作り、しっかりと閉じています。

ここまで紹介してきた伊万里瓢箪形変形皿は、江戸時代から明治まで、連綿として作られてきました。しかも近年は、古作を真似た品が多く出回っていて、何が何だか訳が分からなくなってきています。

今回、2種類の伊万里瓢箪形変形皿を比較したのは、古九谷として入手した左の品の時代を何とか知りたかったからです。

瓢箪形変形皿の口造りについていえば、当初は自然に閉じた形であったものが、はっきりとした口が作られ、真っ直ぐに閉じた形になりました。さらに時代が下がって、江戸後期以降は、口部が閉じられず、開いたままの形になりました。その点からすれば、左の品は、江戸中期頃の物と考えて良いのではないでしょうか。

また、2種の変形皿で、丸紋の色釉、染付け、鉄釉の色調がほぼ同じ、底銘も似ています。さらに、左品5枚のうち数枚には、かすかに煙の入った部分があります。近代のガス窯、電気釜による焼成ではないですね。

以上のことから、伊万里陽刻唐草色絵松竹丸紋瓢箪形皿(5枚)は、近現代のコピー品ではなく、古伊万里陽刻宝相華色絵丸紋瓢箪形中皿からしばらく経った後の江戸時代の品であると考えられます。

ただし、ここで言う時代は相対的なものです。右側の瓢箪形皿を江戸前期の後半とすれば、それより時代が下がった左の瓢箪形皿は、江戸中期になるだろうという具合です。もし、右品の時代を江戸前期中頃とすれば、左の品は、江戸前期後半となるでしょう(^.^)