今回は、残りの古画3枚です。

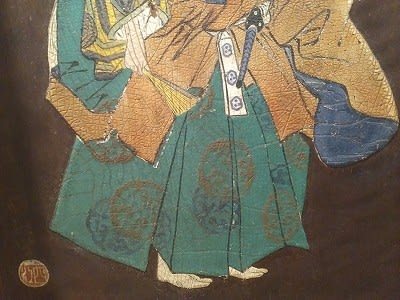

『黒塚』(観世流は『安達ケ原』)

般若面を着け、打杖をもっています。

三角形の鱗模様の衣裳をまとっていますから、強い怒りと恨みで蛇になった鬼女です。

このようなシテが登場する能は、『道成寺』、『葵上』、『黒塚』の三つです。『道成寺』は先回紹介したの古画の内の一つでした。同じ演目で2枚は考え難いので、『葵上』と『黒塚』に絞って良いでしょう。『葵上』は、光源氏を葵上に奪われた六条御息所の怒りと怨念の物語です。一方、『黒塚』は、自分の一番恥かしい所を見られてしまった山に棲む女が主人公で、約束を破られた怒りと哀しみが主題です。

いずれも、裏切られ、怒りと怨念に憑りつかれた鬼女ですが、『葵上』の六条御息所は大臣の娘、『黒塚』の鬼女は山里に棲む卑しい身分の女です。同じ鬼女ながら、舞台で演じられる時、微妙な違いがあります。『葵上』に登場する鬼女にはどことなく気品があり、『黒塚』の鬼女は粗野で荒々しい感じがします。

そういう観点でもう一度この絵を見てみると、『黒塚』とするのが妥当なように思えます。

『紅葉狩』

この絵もまた鬼系の能画です。

面は、般若ではなく、顰(しかみ)です。頭は乱れた赤毛(赤頭)で、打杖を持っています。

このようなシテが登場する能は多くあります。紅葉狩、羅生門、舎利、雷電、大江山、土蜘蛛、飛雲。この絵から得られる情報で、演目を特定することは不可能です。

そこで禁じ手(^^; 先回と今回、2回にわたって紹介している古画6枚ですが、マニアックな能や奇をてらった能ではなく、どうやら、一般に馴染みのある能のシテを描いているように思われます。その点からすると、この絵は『紅葉狩』の後シテ、紅葉狩りの酒宴で寝入ってしまった平惟持に襲いかかる鬼と考えても良いのではないでしょうか(^.^)

『弱法師』(よろぼし)

若い男性の立ち姿です。

よく見ると、右手に杖を持っています。

能では、シテの持ち物として、鬼女などが持つ打杖以外に、通常の杖がよく使われます。しかし、老人や幽霊の場合が多く、若者が持つのは、盲者の杖に限られます。盲目の若者が登場する能は、『弱法師』と『蝉丸』です。なお、田村の前シテも杖のような物をもっていますが、これは箒であり、ずっと長いです。

さて、『弱法師』と『蝉丸』のどちらでしょうか。『弱法師』は、人の讒言を信じた親から追放された俊徳丸が、盲目となり、乞食となって放浪したあげく、天王寺で偶然父親に発見され、親子は故郷へ帰って行くという物語です。梅の香りが漂う境内の情景が広がり、諦観と透明な美しさが入り混じった不思議な感動が惹起されます。『蝉丸』では、天皇の子でありながら、盲目のため捨てられた蝉丸が、やはり皇女ながら、逆髪という障害をもって放浪する姉と出会い、互いの悲運を嘆き合います。

『弱法師』と『蝉丸』、どちらも似たような盲人の面を着けるので、顔の表情から見分けるのは難しいです。

ただ、蝉丸は初冠や角帽子を被っている姿がほとんどですが、弱法師に被り物はありません。

ですから、この絵は、『弱法師』の主人公、俊徳丸の姿だと思います。なお、この絵の若者の顔は、一般的な盲人の面よりも少し目が開き気味です。これは、薄眼を開けた半眼の状態を表しているのではないでしょうか。

今回の3枚の能画の特定は非常に苦しかったです。無理やりの感も否めません(^^; 江戸時代の能画のほとんどは、複数の人物を登場させ、さらにキーワードになるようなアイテムも描きこんでいます。これは、能画に啓蒙的意味合いが込められていたからと推察されます。ところが、先回、今回と紹介してきた古画は、シテのみを素っ気なく描いています。言わば、シテのみで勝負(^^; 絵師は、どんな人を対象に、勝負したのでしょうか。疑問はつのるばかりです(^.^)