美濃の笠原(現、多治見市笠原町)で焼かれた笠原織部大鉢です。

美濃の茶陶が終焉を迎える頃、江戸初期からしばらくの間、生産されました。

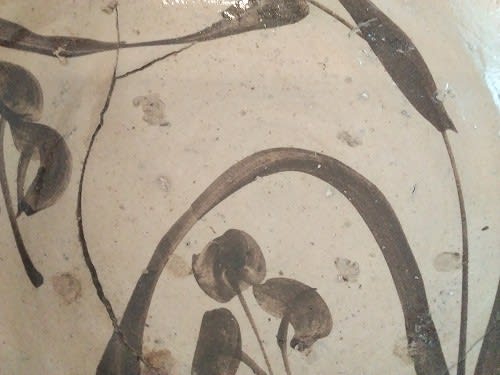

大きな見込みいっぱいに描かれた、奔放な絵付けが見どころです。

この品は、以前、「雑器の黄瀬戸」のブログで、比較用に一度取り上げました。https://blog.goo.ne.jp/chisei/e/dd26b96c3ac7901ef45efc5d9a96f036

今回、じっくりと眺めて、いくつかわかった事がありますので、あらためて本ブログで紹介します。

径35㎝、高10㎝、高台径16㎝

ススキと河骨(葛?)が、鉄釉で、すばやく軽妙に描かれています。

また、グルッと大きく織部緑釉が垂らされています。

底が抜けそうなほど大きな窯疵があります。

所々に、石噛みがあります。

笠原鉢は、雑器だったこともあり、伝生品はほとんど残っていません。

この品も多分、物原からの物だとおもいますが、釉薬の風化は全く見られません。

大きな窯疵はは、一部、裏まで抜けています。

後の瀬戸・美濃の代表的な雑器、石皿に比べれは、高台の作りは、華奢で上品です。そして、石皿よりもはるかに弱く、毀れやすい。

裏側を見て、驚かされます。総施釉なのです。高台内側はもちろん、畳付にも釉薬が塗られています。こんな施釉は、大量生産される日用の器には、まず見られません。

高台の幅も、鉢の大きさからすれば、かなり細くて華奢です。

このような器形と総施釉は、端正な中国金属器を手本とした、桃山の黄瀬戸の特徴です。

表から見ると織部、裏からすると黄瀬戸。笠原鉢は、両方を融合した、新しいタイプの美濃陶と言えるのではないでしょうか。

もう一つ、笠原鉢で変わっているのは、目跡です。普通では考えられれないほどイレギュラーに散らばっています。

上の写真では、上部に2個、下部に6個、計8個がに散らばっています。

下の目跡6個は、1辺が4㎝の正三角形、二つから成っています。二つの正三角形の間隔は10㎝。

調べてみると、笠原鉢を焼いた窯跡から、3本脚の窯道具が見つかっていました。丁度、3本足のスツールのような形です。二つの正三角形目跡は、これを用いてできたものなのです。

高台をもう一度、詳しく見てみました。

畳付部にも、施釉されているのですが、細長く釉薬を拭った部分(5㎝)が2か所あります。これが、3本足スツール型トチンの台部を載せた場所です。間隔は、10㎝。表側の二つの三角形の目跡に対応しています。

上部には、丸い傷跡が4か所あります。これは、表側の上部の目跡2個に対応します。この場所には、三つ又トチンを用いたと考えられます。

少ないトチン(4個)で、細い高台の大鉢を重ね焼する工夫がなされているのです。

これまで、笠原鉢は雑器の代表のように言われてきました。

確かに、お茶用の器を主に焼いてきた桃山の美濃窯からすれば、ランク落ちの陶磁器という感じは否めません。

しかし、それは、我々、後の人間だから言えることであって、この品は、当時としては画期的な品で、高級な日用品であったのではないでしょうか。もし、本当の雑器なら、畳付にまで釉薬を施すはずがありません。美濃の桃山陶器の流れは、表側の織部模様だけではなく、裏側の総施釉という黄瀬戸の流れも入っているのです。鉢にはそぐわない華奢な高台も、高級品の黄瀬戸にならぴったりです。

かつて、ある骨董屋が、笠原鉢を、「黄瀬戸の鉢」と言っていましたが、あながち商売上のキャッチフレーズだけではなかったのです。笠原鉢の釉薬は、焼き上がりはほとんど灰釉のものばかりですが、技法としては黄瀬戸の精神が生きていたのです。

茶道具が終わって、日用品の製造を考えた場合、当然求められるのは食器です。まだ、伊万里焼が発展していない段階では、焼き締めではなく、釉薬に包まれた白い器は、人々にとってとても斬新な物だったに違いありません。

もちろん、こういった品が、すぐに庶民にまで手が届いたはずはありません。実際、江戸の武家屋敷跡から、笠原鉢の陶片が多く出土します。ある程度資力のある武士階級の人々が、モダンな食器、笠原鉢に食べ物を盛って利用したのでしょう。

ですから、短期間に、かなり大量の品が生産されたはずです。しかしその後すぐ、伊万里焼に代用される磁器の食器の生産が本格化するとともに、陶器の笠原鉢は人気を失ったと考えられます。

骨董を始めたばかりの頃、美濃物を多く扱う店で、主人が言った言葉が耳に残っています。

「あれだけ栄えた美濃の窯が、なぜ、江戸時代になると急に廃れたのか、わからない」

(この主人、岐阜県の文化財の保護委員をしているといばってましたが・・・)

それ以来、私は物事の盛りよりも、それが終わったり、消えていく事に興味をもつようになったのです。

今回、ブログを書きながら、ほんのわずかですが私なりに手がかりが得られ、満足しています。

長々と、私的解釈を書き連ねて、疲れてしまいました。こんなブログに付き合って下さる方は、なおさらでしょう。

で、ここで気分転換。

先ほどの、鉄釉で描かれた草と目跡の写真です。

上部の2つの目跡をじっと見ていると、やさしげな少女の顔が浮かんできませんか?

谷内六郎?

その上には・・・・

よさこいを踊る鈴木さん(笑)

相変わらず、自分勝手な強引見立ての遅生でした(^^;)