では、『ゼロ望目特性』の原理と計算式、そして、重大な制約条件について説明します。

たとえば、旋盤で棒材を切削してある軸を多数つくるとき、その全長が10mmの軸と100mmの軸のように違いがあっても、同じ旋盤で同じ作業者が同じ環境のもとで加工すれば、『望目特性』評価の感度に相当する全長の10mmや100mmという長さ違いに関係なく、どちらも、標準偏差;s=0.1mmというような結果が得られることでしょう。『望目特性』評価では、当然、100mmの軸のSN比が20〔db〕(真値で100倍)高いという結果になりますが、これは合理的ではありません。

ゼロ望目特性のSN比とは、正負の領域にまたがり、0(ゼロ)が理想値である特性を対象とした評価方法で、上の例では、図面指示の10mmに対して多数ある個々の加工品の寸法がどれだけはずれているか、つまり、偏差;εを評価の対象とするものです。

さて、その計算式ですが、n個のデータ; x1~xn が観測された場合、

そして、Ve=Se/(n-1)という計算工程で誤差の分散;Ve を求めます。Veがゼロ望目特性のSN比の真値となります。SN比は大きいほどよいという思考をもとに、

と対数変換して表現します。

教科書ではよくゼロ望目特性評価の一例として、生産する鉄板のそりをあげていますが、つぎの事例で考えてみます。

鉄板を平坦に矯正するレベラーという機械が2種類あったとします。

Aのレベラーで平坦加工前の表面が塗装された100枚の鉄板から無作為に4枚抽出して加工したとき、表面を上にして凸側をプラス、凹側をマイナスと表現して、(+2mm,+1mm,-1mm,-2mm)という結果が得られました。

また、Bのレベラーで同様の加工をおこなったところ、(+2mm,+2mm,+2mm,+1mm)という結果になりました。

どちらのレベラーよいかをゼロ望目特性のSN比で評価しますが、まず、直感的にどちらがよいレベラーだと思いますか?

では、Aのゼロ望目特性のSN比を計算します。4つのデータよりSe=10となりVe=3.33になります。そして、対数変換したSN比は-5.23〔db〕です。一方、Bの場合、

Se=0.75となりVe=0.25で対数変換したSN比は+6.02〔db〕です。つまり、Bのレベラーのほうがゼロ望目特性の値が大きくなり「Bのほうがよいレベラー」という結論になりました。

いかがですか?違和感を覚えませんか?

実は、Bのレベラーの結果に対してゼロ望目特性で解析をすること自体が誤りであるためです。

ゼロ望目特性で公正に評価できるのは、対象とするデータ群が正負の領域にまたがり、その平均がゼロ(または、かぎりなくゼロに近い値)になるときのみです。Bのデータの平均は1.75(≠0)であり、ゼロ望目特性で解析すべきデータではありません。

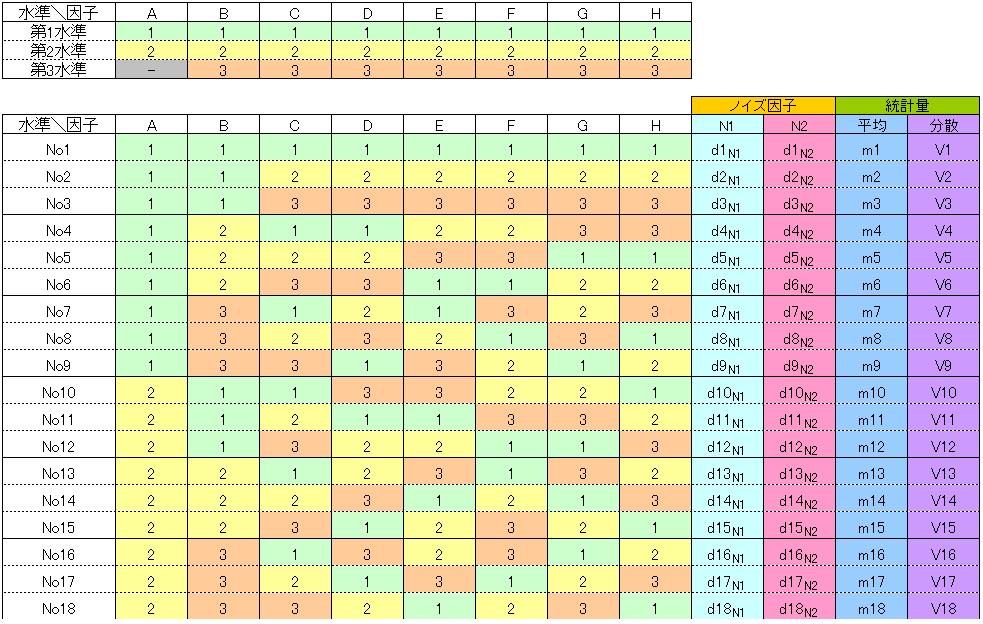

このように、理想値がゼロだからといってやみくもにゼロ望目特性のSN比で解析するととんでもない間違いをおかす懸念があります。特にL18直交表などでは、制御因子・水準の組みあわせによって、平均がゼロにならない実験も十分ありえます。このとき、ゼロ望目特性のSN比の要因効果を計算しても、その結果は正しくありません。

では、「出力はゼロが理想値であるけれども、実験結果の平均がゼロにならない場合」どのような計算方法がよいか?

に関するひとつの答として、データとゼロの偏差を解析対象とする分散も考えられます。これは、結果的にデータの平方和をデータ数;nで割った結果です。(n-1)ではなく、nで割るのは、データ平均との偏差の平方和の場合、自由度は(n-1)になりますが、ゼロからの偏差の場合、どのデータも自由に決めることができるので自由度はnになるためです。

平均を使うと、結果として得られた平均で拘束されるため自由になるデータの個数はn-1になります。

上の例では、Aの場合、Ve=2.5,SN比=-3.98〔db〕、Bの場合、Ve=13,

SN比=-5.12〔db〕となって、見かけ上Aのレベラーのほうがよい、という結論になります。見かけ上と書いた理由を次の例で説明します。

上の例にくわえて新しくCというレベラーで加工した結果、(+2mm,+2mm,+1mm,+1mm)になりました。この結果からVe=2.5,SN比=-3.98〔db〕となり、Aと同じよさになります。はたしてAとCはおなじよさのレベラーと考えてよいでしょうか。

Aはそりの振幅(レンジ)が4mmです。一方、Cは1mmです。また、そりがプラスマイナス(凸,凹)がランダムに発生する可能性があるAに対して、Cはそりがプラス側(凸)だけです。そりをゼロにするための調整はどちらがやりやすいでしょうか。

この点を考えるとCのほうが優れている、という指標になってほしいのが実情です。

結論からいいますと、ゼロを理想とする特性を評価する場合であっても平均がゼロにならない場合は、望目特性のSN比で評価すればよいのです。SN比の真値をηとすると、

η=m^2 / σ^2 で計算します。

L18直交表実験である実験がm=0やσ^2=0になると計算不能になってしまいますが、そのときは、m=0.00001 や σ^2=0.0001 などの値を仮に置数すれば計算ができます。

品質工学のユーザーにとっては、SN比の厳密な値がほしいのではなく、どの水準を採用すべきであるか?がわかればよいのですから。