かなり過激なタイトルにおどろかれた方もいることでしょう。

昨日、先月開催されました日刊工業新聞社様主催のMT法に関するセミナーを

受講された方からのご質問を受けました。そのご質問は、一様分布するような

事象を項目に含む対象に、MT法は使えるか?というものでした。

私は、MTシステム、公差解析、分散分析、実験計画法、品質工学、信号処理

などのセミナー講師をさせていただいております。

どれも、統計学の知識が不可欠で、セミナー対象と同じくらい、統計学の解説に

力をいれています。これをしないと、セミナー対象の本質を理解していただけない

からです。

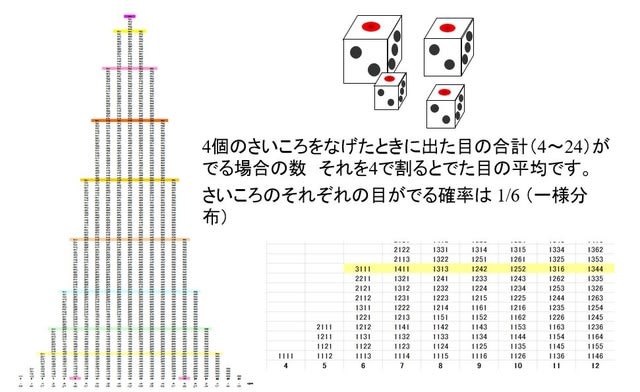

統計学の解説のなかの中心極限定理の説明では、下の図を使います。

中心極限定理とは、もとの分布がどのようなものであっても、そこからn個の

サンプルを取りだしてその平均を計算する、そして、これを多数回くり返すと

得られた多数の平均の群れの平均は、母平均にちかづき、群れの分散は、

母分散の1/nにちかづく。そして、さらに、その群れは正規分布にしたがう。

というものです。

さて、下の図をご覧ください。

さいころの出る目はすべて1/6です。つまり、確率密度は一様分布になります。

大きさちがいの4個のさいころをなげて、その出た目を合計すると、4×1=4

から、4×6=24、(4~24)になります。

上の図は、合計が4から24になるさいころの組みあわせを書きだして、

積み上げたものです。14を中心に左右対称の釣り鐘型があらわれました。

つまり、正規分布に近い形です。これが、統計学的な事実です。

機械部品の寸法や電気部品の特性に、そのばらつきの範囲をしめすために

使われるのが公差です。機械部品の寸法や、電気部品の特性のばらつきは

正規分布にしたがうことが多いのですが、なかには、一様分布するものも

存在します。

公差の集積(複数の部品を組みあわせたとき、結果がどの程度の範囲をとるのか?)

を推定する技術を公差解析といいます。

公差解析には、完全互換の方法と不完全互換の方法があります。

完全互換の方法は、取る幅の最小値と最大値を計算する方法です。

上のさいころの例でいえば、公差の集積結果は4~24になる、ということを

結論とします。

一方、不完全互換の方法は、統計学を使って、一定の危険率のもとで、

取る幅の範囲を推定します。私は、こちらが正しいと考えています。

ごくわずかな確率で発生する集積公差の最小値や最大値付近まで、考えて

いたのでは、個々の部品にあたえる公差をとても厳しくしなければいけません。

当然、大幅なコストアップにつながります。

そればかりか、設計自体が成り立たなくなることも起こりえます。

どの範囲にすればよいのか?は統計学的な危険率をもとにすればよいのです。

製品の品質水準を3σ管理としたいのであれば、両側の確率が0.135%程度に

なるように推定すればよいのです。

完全互換の方法も行うべき、と指導される上司などもいることでしょうが

たぶん、その方は統計学をあまり知らないのでしょう。

昔、私は上司から、

「完全互換の方法でも・・・」といわれたのですが、さいころの事例を

説明したところ、納得していただきました。

ひさしぶりに技術的なはなし、しかも長文、最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

ご質問などありましたら、コメント投稿してください。コメントは

公開しませんかr、ご安心ください。