今度は温水便座の動作が怪しくなってきました。

連休明けごろから便座のふたをあげると、便座にすわらなくても

人間が便座にすわったときとおなじ動作をするようになり、

最近、その動作をしなくなったのですが、便座に座っても

人が座っていないと判断され、洗浄動作に入りにくい状況です。

少し体を動かしたりすると着座検知されて、洗浄モードに入ります。

この温水便座は購入してから13年半たちます。

その間に今回とおなじ現象で2回修理にきてもらっています。

2回とも故障の原因は人を赤外線で検出する 『着座センサ』 の

劣化でした。

また、便座のヒンジが破損して、ランドマークタワーにある、

メーカのメンテセンターに部品を買いにいき、自分で修理したことも

1度あります。

前回修理をしていただいたとき、

「次回は新しい製品を購入したほうがよいかもしれませんね。」

といわれました。

また、その前のサービスマンの方から、この製品には温水噴射の条件を

判断するために、3つのセンサがあることを教えていただきました。

3つのセンサとは、

1.ふたが開いているか、閉まっているか、を検出するセンサ

2.便座が降りているか、あがっているか、を検出するセンサ

3.人が座っているか、いないか、を検出するセンサ

です。

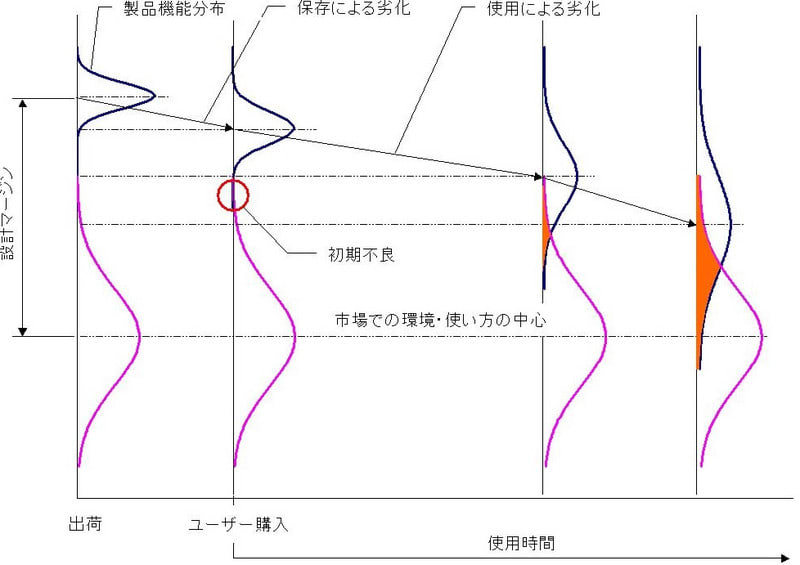

多くの製品でセンサは機能を制御するための計測・検出手段として

とても重要な部品です。

そして、意外とセンサ自体は他の部品に比べて脆弱です。

自分が設計などでかかわっている事務機もかなりの数のセンサが

使われています。

つまり、センサをひとつ減らすごとに市場品質は大きく向上する可能性が

あります。

ちょうどこの頃、『設計アーキテクチャ』 と 『機能分解と再構成』 について

勉強していたのでこの便座の3つのセンサについて考察し、センサを

減らすことについて考えてみました。

3つのセンサの目的機能は先にあげた内容です。しかし、なぜ

その機能を目的としているのか?を追求していくと、ひとつの

機能に集約されます。それは、

『温水を噴射してよいか、否か?』 の判定ということです。

温水を噴射してよいときとは、

1.ふたが開いていて、

2.便座が降りていて、

3.人が座っている。

時だけになります。

ここで、ふたと便座の角度に注目してみます。

ともに閉まっているとき両者の角度は0°です。

ふたが開いていて、便座があがっているとき、

(このときは温水を噴射してはいけない条件)も、

両者の角度は0°です。

そして、ふたが開いていて、便座が下がっているとき

(このときは温水を噴射する条件)は、両者の角度が

90°くらい開いています。

ところで、便座があがっていて、ふたが閉まっている状態も

両者の角度は0°ではありませんが、便座の構造上、その関係は

成立しません。

したがって、温水を噴射する条件は、ふたが開いていて便座が

下がっている、つまり、両者の角度が90°程度開いていることが

検出できればよいことになります。

1.と2.のセンサを集約して両者の角度を検出するセンサひとつに

置き換えることが可能となります。

当然、生産上も出荷後もセンサの数が減ったことで品質は確実に向上します。