昨夜行われた庁舎建設見直しの実務協議

最終日とあって傍聴者は多いものと予想したが

防災無線で呼びかけたものの、それほどいっぱいの人出

とは見えなかった

傍聴者が興味ある市民の集まりかといえば

どうやら実態はそうではなさそうな雰囲気で

住民投票で分かれた選択肢を推す人たちがそれぞれ

興味を持って集まったというのが本当のところのようだ

そんなわけで、実際にはこの実務協議がどのように進められて

何が決められて、どのようになっているかを知っている市民の方は

残念ながら多くないと思われる

そして住民投票が終わって一段落して

なにか話し合いをしているらしい

と少しばかり庁舎の問題から関心がなくなってきた人たちは

それでも、前提として理不尽な話し合いは行われていない

と思い込んでいるに違いない

何をもって理不尽か

と突っ込みをされそうだが、ある視点から見れば

この実務協議はとても不思議なわかり難い意図をもった協議で

ある意味理不尽と言えないこともない

実務協議の大半の時間を費やしたことは

市民案の実現可能性

その一つが大手門側からの進入路の問題であり

もう一つは机・ロッカーの配置等の問題(不足スペースなど)

実現可能性と書けば聞こえはよいが、

実態はこういう問題がありますが市民案ではどうするのですか?

といった問題点を市側は問い詰めるだけで、自分たちも協力して

問題解決の方法を探るといった姿勢ではない

そういった一見市民案が不利になりそうな問に対して

市民側はいろいろな解決策を提案してきた

共通認識・合意内容の大半は市側の解決案ではなく市民側が必死になって絞り出した内容

つまり、市側は正直なところ聞いているだけで

何もやって来なかったと判断されても仕方ない

さて最終日も机・ロッカーが収まるかどうかの討論がなされた

市側は前回の会議で1階はこれだけ、2階はこれだけ、3階はこれだけが

収納しきれませんと説明した

それで市民側はその分の収用が可能なように様々なアイデアを駆使して

収まる案を提出した

(この案の途中段階のものが市長後援会に渡されて市民案否定の材料にされた)

ところが、後出しジャンケンのようなもので

実は、、、、と切り出した市側の説明は

まだお伝えしていなかった収納すべきものがあった

というのも なんでもファイルの相当量を収納しなければならないという

これは、ここに問題があるのでと出された問題に答えたら

今度はもっと別の問題がありましたといったもので

わかっているものならなぜもっと先に言わなかったのかと

不信感を覚える

実はこうしたスペースの問題を素人である市民側が解決策を探し出す

ということ自体が少し変なのではないか

幸か不幸かわからないが、たまたま市民側にCADを使える人がいて

その人が必至に頭を絞って作り上げたが

他の自治体の例を聞けば、新城市の設計と同じ山下設計に

出来上がりのかなりの制限をつけて設計依頼をしている

依頼主と受注者とはそんな関係で

ある制限の中での設計の依頼を行う

金額面・面積面など

その中で設計会社は今まで自分たちが培ってきたノウハウを発揮して

依頼主の希望する案を提出する

ところが今の新城は

設計業者に伝える一番大事な大枠は(つまり規模のこと)

住民投票の結果で支持された市民側ではなく

市長を始めとする行政が行う

そしてその判断基準は多分口頭で後になって説明されるだけ

実務会議の際に何度も繰り返されたが

基本は付替道路なし、東庁舎活用、規模7000平米をもとに

市民案は検討・参考にするという態度

あれだけ市民案に対して時間を費やしたのだから

参考・検討するというものの

まさかないがしろにはしないだろうというのが

普通の人の感想と思うが、どうもそうではないかもしれない

市民案を時間をかけて伺ったのは

実現可能かどうかを確かめるため

と言われてきた

しかし考え方を変えると、あれだけ市民案が様々な

解決法で考えてきたことを実行すれば

市側の提案でささやかれる

7000平米(4階建て?)は必要ないという事がわかる

多少の問題は専門家の設計業者の工夫と、職員の努力で

何とかなりそう

これが正直な実感だ

つまり囁かれつつある4階建て7000平米何となどという面積は

必要ないということになりそう

これは現実に図面から推察される

もし、なんとしても大きな面積を確保したい意志があるなら

どんな理屈をつけてくるかを考えてみると

市庁舎のコンセプトを持ってくる可能性がある

既婚理念

「市民 まち 未来」が見える新城型庁舎

基本方針

●市民が集い、市民自治の拠点となる庁舎

●環境首都新城を先導しアピールする、先進的な環境共生庁舎

●防災拠点としての安全・安心を確保した人にやさしい庁舎

●地域経済活性化に貢献し、新城のまちと共に生きる、まちづくりの拠点庁舎

●後世に負担をかけない、機能的で経済的合理性に優れたスリムな庁舎

これが新庁舎のコンセプトであったと理解している人がどれだけいるだろう

しかし、市長はこのコンセプトの元になされた過程を重視すると発言した

この何を重視するかは、これだけ抽象的な表現だから、結局は良いように使われる可能性がある

また住民投票の結果は選択肢2が支持されており

その結果を最大限に重視したものとするが、選択肢1を選んだ人の意志も

投票に出かけなかった人の意志も反映する案を提出するとも発言

これも抽象的な表現、選択肢1を選んだ人の意志とは?

投票に出かけなかった人の意志とは?

これをどうやって判断するのだろう

判断と言っても、要は自分はこう考えるというだけのこと

完全に客観的な見方などあり得ない

実務協議を踏まえて市側は山下設計に設計の見直しの発注を行う

当たり前のことだが、その時には入るべき機能や面積が条件として

山下設計に提示されるが、

これらの条件ははたして実務協議で展開された討論の内容が反映されるか?

それとも市側が取捨選択した意向を伝えるものになっているのか?

実務協議は公開という形式をとっているものの、その進め方や意義、

そして市民の会の意見の扱い方などに

どこか間違ってやしないか!と不信感をもってしまうのは

何故だろう。

そしてこの不信感は、何故かすぐに忘れるようなものではない

最新の画像[もっと見る]

-

いつか思い出してくれたら

3日前

いつか思い出してくれたら

3日前

-

いつか思い出してくれたら

3日前

いつか思い出してくれたら

3日前

-

やはり今年の7月は暑かった

1週間前

やはり今年の7月は暑かった

1週間前

-

下山事件 真相解明

2週間前

下山事件 真相解明

2週間前

-

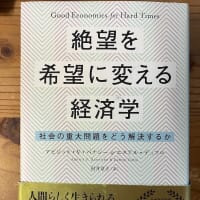

タイムリーなタイトルの本が届いた

3週間前

タイムリーなタイトルの本が届いた

3週間前

-

思い込みを変えるのは難しいが

4週間前

思い込みを変えるのは難しいが

4週間前

-

新城市の住民投票について(覚えていない人が多いのがショックだった)

1ヶ月前

新城市の住民投票について(覚えていない人が多いのがショックだった)

1ヶ月前

-

やっとメディアで問題視され始めた

1ヶ月前

やっとメディアで問題視され始めた

1ヶ月前

-

見終わると言葉が出なかった

1ヶ月前

見終わると言葉が出なかった

1ヶ月前

-

読みやすい本と苦労する本の違いは何か?

2ヶ月前

読みやすい本と苦労する本の違いは何か?

2ヶ月前