出かけた

プログラムはベートヴェンのヴァイオリン協奏曲とブラームスの交響曲1番

オーケストラの独自の音はあるのだろうか

イメージ的にはドレスデンとかゲヴァントハウスは低音が効く重心の低い音色

しかし、それでいて柔らかくふくよかにブレンドされた感じ

同じドイツでもバイエルンはもう少し明るい音色で反応が速いような印象

ベルリン・フィルはイマイチよくわからない

ウィーンフィルはピッチのせいもあるかも知れないが

どこか絹の光沢のような艶っぽいイメージがある

オランダのコンセルトヘボウは中音が充実したサウンド

ロシアのオーケストラは金管が生々しく響く豪快な音色

フランスはドイツと比較すると重心が高めにあって

明るい色彩的な感じ

と、いろいろ想像してみたが昨日のチューリッヒトーンハレ管弦楽団の音は

果たしてどうだったのか?

オーケストラの音はそのオーケストラ固有の音なのか

指揮者の導き出す音なのか要素がたくさんあってわかりにくいが

昨日聞いた感じから判断すれば指揮者の求める音のウエイトが高かったかもしれない

名前にチューリッヒとあるのだろうから本拠地はチューリッヒ

解説を読むと設立は1868年

歴史は十分すぎるほど 客演指揮者も大御所が訪れている(フルトヴェングラー、ワルター、クレンペラー)

ところが、音色はイメージしたものとは違った

(CDで聴いた音色とは同じだったが)

つまり、ヨーロッパの歴史を重ねたどこか余裕のある音色というより

現代を表すような賑やかな印象だった

ここで考えたのが指揮者のデヴィッド・ジンマンがアメリカ生まれ

ということに起因するのかもしれないということ

なるほどニューヨークの町を想像させるような、映画音楽のような音色だった

音色の話はここまでとして

演奏会の印象と感じたことなど

最初はベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲

実はソリストが誰かを知らずに聴いた

曲の最初からハプニング発生(?)

第一ヴァイオリンの奏者が途中で退席

体調のせいか弦が切れたせいか

ソリストは自分の出番前に何故か第一ヴァイオリンのパート(?)を弾いていた

ずっとというわけでなく、どういう基準で参加したのかちょっと素人にはわからない

やがて待望のソリスと登場の場面になって期待を持って耳を澄ますと

あれっ!

まず感じたのがこの事

音の線が細い、音量も小さい、神経質そう

高い音になると神経質さはより際立って

なにかそこが気になってどうも音楽に浸りきることができなかった

一体このソリストは誰なんだ?

終わったらプログラムを確認しなきゃ

そんなことを思いながら聴いていた

ヴァイオリンのソリストは気に入らなかったが

ファゴットの演奏は気持ちよかった

演奏がいいのかそのパートの音楽がいいのか分からないが

集中できずにいたがやがて一楽章も終わり部分

ソリストの名人芸を披露するカデンツの部分になると

これがびっくり、ベートーヴェンのつくった音楽の変奏というよりは

現代人の感覚のアレンジされた音楽、音色もフレーズも

もっと驚いたのはオーケストラパートもすっかり新しい今まで聞いたことのない

部分が大量に挿入されていた

ところが、この部分 いつも定番の音楽じゃつまらない

と言う気持ちは分からないでもないが、自分は今ひとつの判断

まずは気分の統一感が全然ない

いきなり関係ない気分で太鼓を叩かれても

どうもなあ、、

と言ったところ

不満のまま第2楽章へ

これは良かった

冒頭部分、急に昨年行ったウィーンのハイリゲンシュタットの

エロイカガッセのあたりの風景が頭に浮かんで

やっと集中して聴けるようになった

ヴァイオリンの高音域の使用が少ないのか余裕のある音色

ウィーンのハイリゲンシュタットの小径

だが第3楽章になると、またあの現代的な音が復活

明らかに前後関係をぶった切られるような異色な音楽

はたしてそれを良としないのは凝り固まった頭から来ているのか

どうかは分からないが、フト考えたのが

生の演奏会の神秘的な瞬間、みんなが陶酔している瞬間を

この演奏者は認めたくないのではないかとおもったりした

音楽における神秘的な瞬間

それは職人芸から生み出されるものだろうが

そうした一種の慣れ合いのような定番の感情に浸るのは

このソリストは認められないとでも考えたのではないか

(あくまでも勝手な思い込みだが)

結局、一曲を通しては集中できたとは言いがたい

終わった後で演奏者の名前を見ると

なんと、ギドン・クレーメル

そうか、クレーメルか

それで納得

あの神経質そうな音色も

現代音楽っぽい志向性も

クレーメルならやりかねないな

しかし、あの音楽を聞いている瞬間が

幸福だったかどうかは別問題

楽しいだけが音楽の本質ではないとしても

ちょっとついて行けない感じがしたのは事実

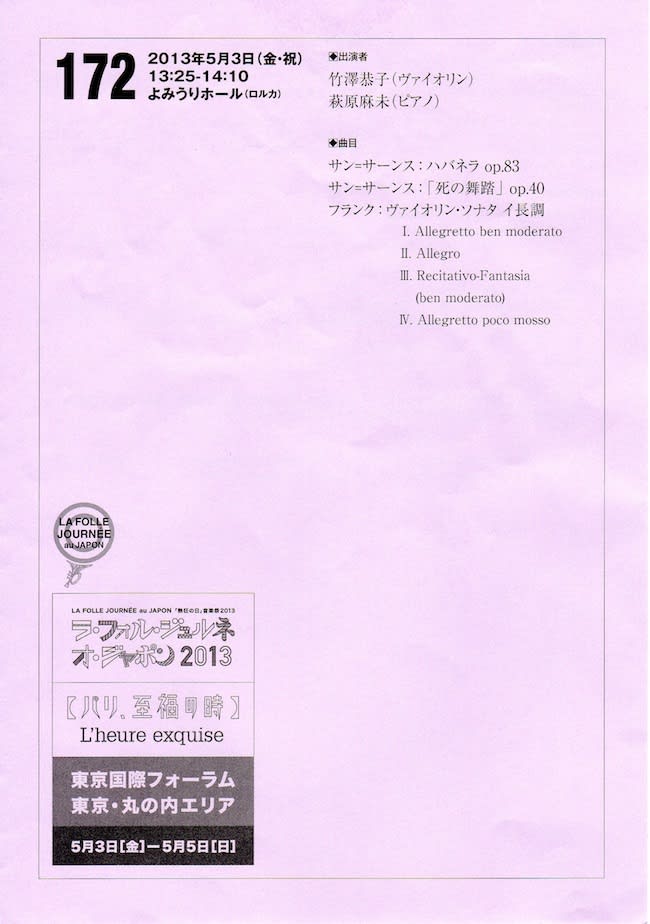

ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲はラ・フォル・ジュルネで聴いた

デュメイの演奏が良かった

それは音楽に浸りきることができた

第2楽章の忘我となる瞬間、第3楽章の短調になるフレーズの美しさ

いまでもなんとなく覚えている

今回の演奏は変わった演奏だった

ということ以外覚えているシーンが有るかどうかは

大いに疑問

さて演奏はブラームスの一番のシンフォニー

個々で感じたのが冒頭のオーケストラの音色のこと

ドイツ語圏のオケなんだが、なんか熟成が足りない

まだあちこち収まりが悪い若いワインのような音色

前回芸術劇場のコンサートホールで聴いた

ゲルギエフとマリインスキー歌劇場管弦楽団の音は

本当にふくよかで柔らかく、あれは本当に良かったんだと

今回の演奏と比較して再認識

普通音楽はフォルテになると盛り上がるが

今回の演奏は映画音楽的な盛り上がり

音の連なり上の盛り上がりはあるかも知れないが

心理的な盛り上がりとその必然性はあまり感じられなかったかもしれない

アンコールはハンガリー舞曲の一番

いいアンコールピースだったが、どうしてもフルトヴェングラーの

先へ先へを煽り立て、みんなが面白がってついて行くベルリン・フィルの怪演を

思い出してしまった

(この演奏は一回聴いて見る価値は絶対にあると思う)