きれいな人だな

別に言い訳する必要はないのだけれど

今日名古屋芸術劇場コンサートホールに

出かけたのはエレーヌ・グリモーが美人だからではない

この人の指向性が面白いと思っていたから

機会があったら聴きたいと思っていた

指向性?なにそれ!

フランス人なのにフランス音楽でなくドイツ・オーストリー音楽に

共感を感じていること、それにオオカミと暮らしているという

ちょっと変人ぶりは興味をそそる

それにYoutubeでみると音楽に陶酔している姿が半端地じゃない

ということで、自分に言い訳して、お顔が見えない席で聴いた

でもリサイタル終演後にサイン会があってCD購入者と握手できるんだったら

間違いなくCDを購入していただろうな

どうも自分は国はドイツが好きなんだが女性はフランス人が好きみたい

ジュリエット・ビノシュもなんか好きだし、、、

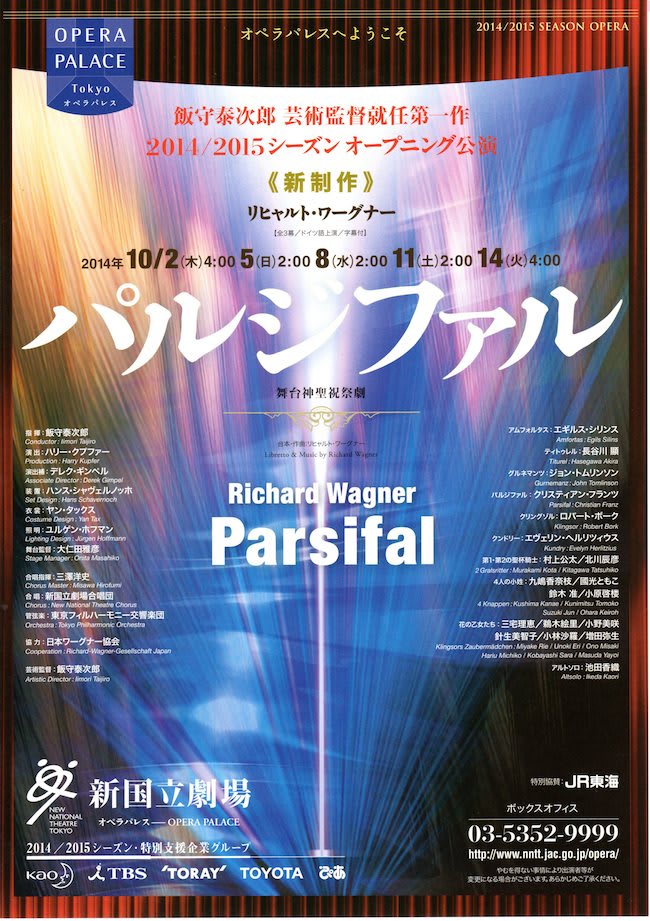

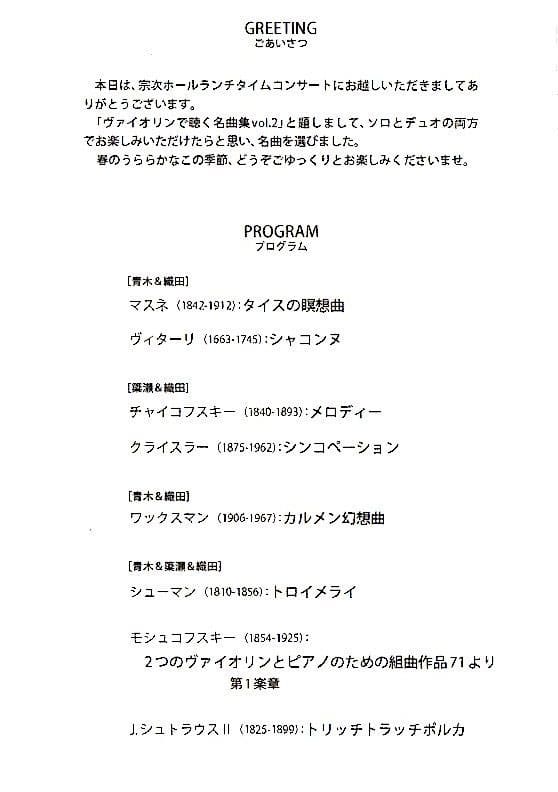

プログラムはかなり変わったもの

最近発売のCDをメインとしているらしいが、演奏の曲順は変わっているとのお知らせがあった

曲順が変わっても変わらなくても、この中の曲は殆ど知らない

僅かにドビッシーの「沈める寺」を知っているくらい

(知らない曲ばかりでチケットを買ってしまうとは、やっぱり美人の力か)

入口で配られた曲の説明のパンフもあまり真剣に読まず

演奏を聞いて感じることを大事にしたい

前半の部

ベリオは現代の作曲家と記憶していたが

最初の2つの音は現代音楽というより、あれっ!と思うほど素直で聴きやすい

が、それでも時間が経つとやっぱり複雑な感情のこの時代の音楽を感じさせる

(おおらかな旋律もあったが)

曲を知らないので、続く楽章があるのかないのかわからない

休みがあるかなしで違う曲が始まった

低音の使い方が、日本っぽいと言う感じがしたから武満?

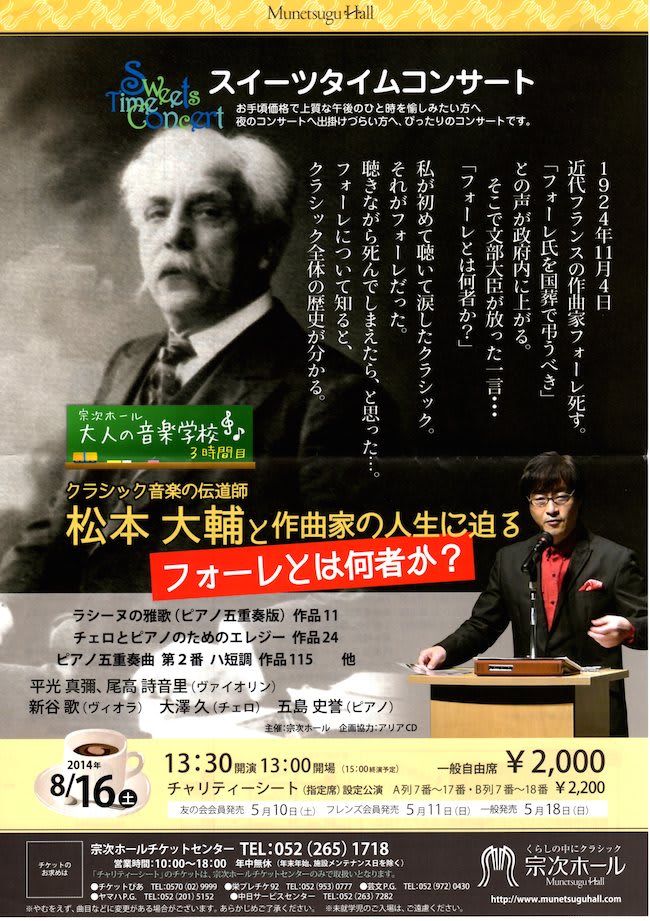

なにか船に揺れてる感じだから舟歌っぽい(フォーレ)

キラキラ水面を感じさせる曲だ(ラベル)

そういえば、グリモーさんのアルバムは「水」をコンセプトにしたもの

なにかロックのコンセプトアルバムみたいな感じ

この辺りになるとプログラムにどんな作曲家があるか頭になかった

でも、どこかラテンぽいぞ きっとスペイン絡み?(アルベニス)

これまた水のたわむれを感じる でもオクターブをいっぱいに使うから

リストっぽい (リスト)

これはわからなかった(ヤナーチェック)

やっぱり知っている曲は聴きやすい(ドビッシー)

ドビッシーは独特の音色というか特徴がある

でもこれだけ知らない曲が続くと、不意にキース・ジャレットの

ソロライブを思い出した

何十年も前、やはり名古屋の千種でソロコンサートを聴いた時も

演奏されたのは知らない曲、

というよりその時初めて演奏される曲、

その時と同じように初めての曲を楽しむことにした

でも集中が続いたのはライブだから

CDだときっと無理かなという気持ちは拭い切れない

15分の休憩の後はブラームス

エレーヌ・グリモーさんはブラームスが好きなのかな

Youtubeでもブラームスのピアノ協奏曲を演奏しているのがアップされている

自分はブラームスはそれほど好きじゃない

(3Bはバッハ・ベートーヴェン・ブルックナーでブラームスじゃない)

まずは聴いてみようと耳をすませる

勝手な連想が浮かぶ

ブラームスはかわいそうだな

いろんな可能性は全部ベートーヴェンがやってしまった

あとに残された彼は何をすれば良いのか、、、

なにか男らしい迫力のある音形と音響が続くが

なぜかブラームスはあまり男っぽくないな

モーツァルト・ベートーヴェンは男っぽい

でもその風貌と音形の割にブラームスは弱々しいところがありそうな、、

何の根拠もない勝手な連想、、

プログラム終了

グリモーさんは丁寧にお辞儀をする

それはゆっくりと柔らかく、まるで柔軟体操のよう

残念ながら(本当に残念ながら)お顔をよく見れなかったが

あのお辞儀が心打って、拍手をちょっと力を込めてした

アンコールはあった

あるとしたら何かなと考えたが

勝手に連想するより聞けば分かること

最初は、、、ピアニスティック しかも幅広い音程

ラフマニノフかな が第一感

もう一曲も同じ印象

次は、ひらめきのないもやもやした、

しかし男っぽく表現しようとしているからブラームスかな

最後は、妙にピアノが鳴るというか音が出やすくキラキラしてるから

多分ショパン

そんな風に予想したが、帰りのアンコールの曲名がかかれたものを見て

大当たり!

なんか嬉しかった

昔はNHKFMで演奏途中から聞いた音楽の演奏者・年齢・国籍を

想像して後で答え合わせをするのが楽しみだったが

その時のことを思い出した

で、帰る時、CDは買わなかった

サイン会がないためじゃなく、最近はCDの音が

なぜかきつく感じられて仕方ないので 、、、