そのプログラムに魅せられて昨日出かけたのが名古屋フィルの定期演奏会

金・土曜の2日連続で行われたようだが、田舎から出かけて普通に帰ることのできる土曜日の方を選んだ

会場は日本特殊陶業市民会館フォレストホール

最近は芸術劇場コンサートホールではないことが多いので疑問に思っていが、コンサートホールは

現在改修工事中とのこと

自分が興味をそそられたプログラム、前半は

ベルリオーズ 序曲「海賊」作品21

グリーグ ピアノ協奏曲イ短調 作品16

そして後半は

ストラヴィンスキー バレー「春の祭典」

全て生では聴いたことがない

聴きやすそうでロマンティックなグリーグ、少しばかり刺激的なストラヴィンスキー

今年はじめての生演奏会に期待は募る

チケットは当日券を求めた

以前、JRが人身事故のため蒲郡付近で立ち往生して予定されていた行事に間に合わないことがあったので

座席には余裕があるのを確認して、現地で購入する安全策をとった

嬉しいのか嬉しくないのか微妙なところだが、チケットはシニア割引があって20%ほど安くなった席がある

せっかくなのでそれを利用させてもらって、ちょいと良さそうな席を選んだ

(やっぱり素直に嬉しいとすべきなのかな、、)

でも席につくと、しまった、もう少し後ろのほうが良かったかもしれない、、とも感じた

前から11列目でめったに経験できるような席ではなく、座席表では良さそうな気がしていたのだが

どうもイメージとはだいぶ異なる この席だと音がブレンドされてなくて生々しすぎるかな、、などと少し不安も

生では初めての曲ということだから、まずは音楽を楽しむことに専念

関心は演奏の善し悪しと言うよりは、曲自体に向かう

ベルリオーズは結構好きな作曲家だ

ウジウジしていなくて、おおっぴらな開放感が好きだ

それにとても神秘的なロマンティックな「ロメオとジュリエット」の夜のシーン(だったかな)音楽も書き上げているし、、

このプログラムの「海賊」は確かレコードを所有していて聴いたことがあるはずだが全然記憶にない

音楽が始まるといきなり、、らしいな、、の印象

個性というのは自ずと現れるようだ

今まで聞いたことがなくて、途中から聞いてもショスタコーヴィッチの作品はなんとなくわかるように

ベルリオーズはベルリオーズはらしい

聴いてて幻想交響曲の舞踏会の楽章やら、冒頭の楽章、最終楽章を連想させるところがあって思わずニヤリとしてしまう

そんなに難しい音楽ではなく、まずは食前酒みたいな感じで聞き終えた

グリーグのピアノ協奏曲 今回のピアニストは小川範子さん

印象的な冒頭からスタートするこの曲は一般的には聞きやすい音楽だ

レコードでも度々聴いたりしている

しかし、それが却って悪い方に作用したのかもしれない

始まって直ぐに、あれっ、、と演奏に乗れないでいる自分を感じた

音が、、ピアノの音が、、いやオーケストラの音が、なにか遠くで聞こえるような、、(音量はあるのに)

なんと言って良いのだろう、曲がぐいっと直感的に把握されている気がしなかった

いやいや演奏のせいではないかもしれないとも考えた

ロマンティックな聴きやすい音楽故に、今の気分と合わないのかもしれない

例えば忠臣蔵がよく出来た物語だとしても、その世界に浸りきるまでは現代人にはフィットしないみたいに

この現代人にフィットするという感覚を実感したのが後半の「春の祭典」だ

冒頭の管楽器が何やら不思議な雰囲気を醸し出す

しばらくすると暴力的なリズムの饗宴があるのを知っているので、期待感も高まる

今でこそ期待してしまうこの部分だがパリで行われた初演の時には

聞きなれない騒音に近いリズムの連続に聴衆が退席してしまったというエピソードも

わからないではないな、、と思う

だが、この印象深い音楽、これをすんなり受け入れてしまっているのが現代人の耳

現代人はロックなどで同じような強烈なリズムとか音量に慣らされている

そしてそれが知らずしらすのうちに受け入れやすい気分とか標準になっている

だから、今これらの音響を聴いてもさほど驚きはない

ただこの騒音に近い音響は心地よい

この音楽は時間の経過をもとにした(ベートーヴェンのような)起承転結、まとまり、秩序という世界からなるものではなくて

ひたすら音響と言うものが中心となった音楽だと感じる

それはこの音楽がバレー音楽であって、本体は単独に演奏されるのではなくて

バレーのパフォーマンスを効果的に演出する音楽であったことに由来するかもしれない

そんなことを考えながらバレーしているシーンを思い浮かべると、この音楽はぐんとリアリティを持ってくる

人類がまだ動物に近かったような時期、まだ本能に左右され、自然に振り回されながらも

たくましく生き抜く姿を象徴するバレーの場面

確かにバレーがあったほうがより効果的だし引き立つ気はする

今年最初の生の演奏会は「春の祭典」のおかげでいろんな連想が出来て大正解!

と言ったところ

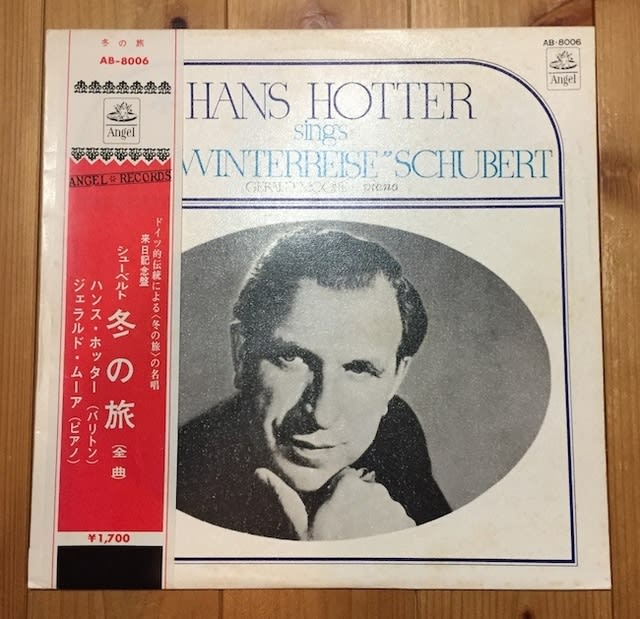

次は宗次ホールでの「冬の旅」に触手が動くが、会場近くのポスター掲示板には

マーラーの5番のプログラムが、こちらも忘れないで、、というようにつぶやいているような、、、