CP+2017レポート 中判カメラ3種 VS フルサイズ・Sony α7RII その3

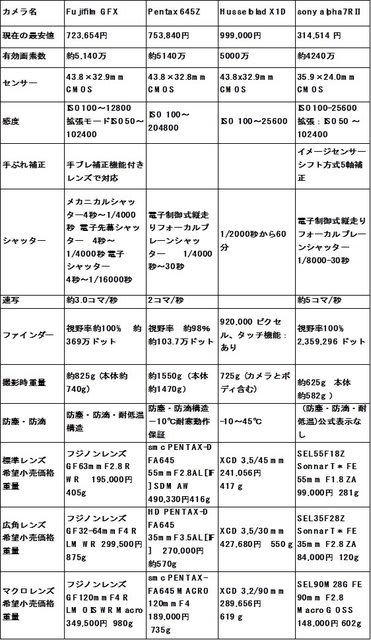

これまで、デジタル中判カメラといえば、Pentax 645D から始まってPentax 645Zへ進化したPentax 645中判カメラしかありませんでした。Pentax 645Zは死ぬまでには一度は使ってみたいカメラです/でした?

<その2>に書いたように、フィルム時代から現在にいたるまで風景写真のフォトコンはPentax 645フィルムカメラが席捲しています。このファンの要望に応えて、ビジネスにならないという社内の反対勢力を押し切ってデジタルカメラPentax 645D/Zが誕生し、よくやってくれたと世の中は大いに歓迎したのです。CP+でPentax 645D/Zのプレゼンを聞いて、その力にいつも感心していました。

一眼レフで本体が1.5kgありますから、マクロレンズをつけると2.3kgになります。その重さゆえに、年とともに夢はどんどん遠ざかっていったのです。

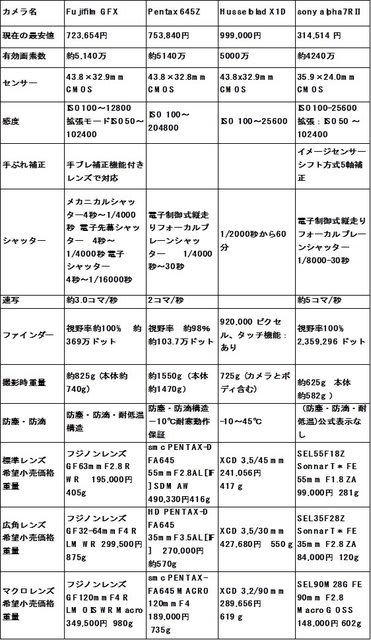

ところが、昨年末にハッセルブラッド、今年になって富士フィルムがデジタル・ミラーレス。中判カメラをあいついで発売しました。富士フィルム+マクロレンズで1.8kg、ハッセルブラッド+マクロレンズで1.3kg。なんとか1.5kg前後に納まってきました。あこがれてきたPentax 645か、新鋭ミラーレスか、そりゃ皆さんドキドキしますよ。

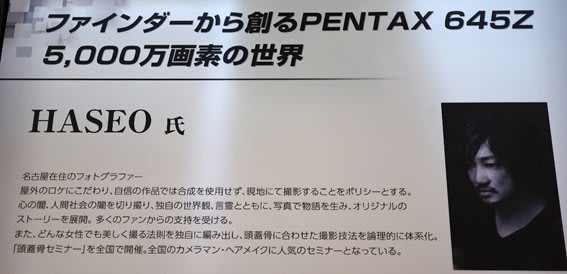

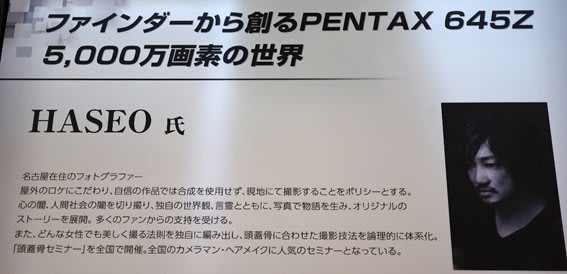

本体のRICOHの業績は苦しく、絶対的優位を保ってきたPentax645Zも追い上げられて、今年はPentaxの苦難の年になりそうです。 このプレゼンで、Pentax 645Zは必死の反撃を試みています。 Pentax 645Zはミラーがある一眼レフ、富士フィルムとハッセルブラッドはミラーレス。この大きな相違点が論点です。

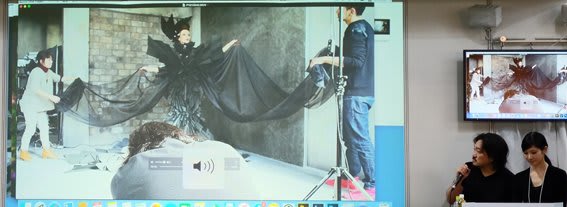

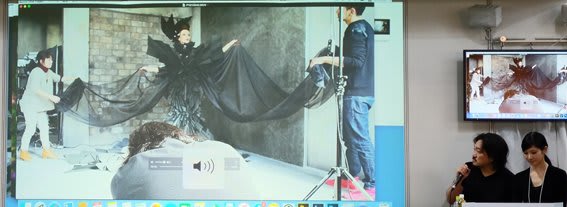

HASEO氏はドレスの布(実際は紙だそうです)を揺らして、1ショット(連射なし)一発で写真を撮るそうです。ミラーで実体を見ながら、ベストタイミングを一発で捉えることの重要性を力説していました。 中判カメラは3台とも2~3コマ/秒ですから、連写もくそもあったもんじゃない、一発勝負は当然です。

このプレゼンを聞いたとき、当方もミラーレス中判を選択する不安を強く感じたのです。なぜなら、ミラーレス(Sony alpha7RII)/マクロ撮影でアリを撮っていた時に、アリのスピードに全くついて行けない。ミラーレスのシャッター・タイムラグのためにアリをフォーカスしながら撮ることは至難の業だったのです。鳥撮りでないネーチャー・フォトにおいてもミラーレスでつらい時があるのです。

つぎはハッセルブラッドです。こちらはもともと中判フィルムカメラの名門で、これを持っているアマチュアは、このカメラに高額の投資をする決断が出来たというだけで尊敬されるのでした。

しかしながら、ハッセルブラッドのブースは小さなものでした。プレゼン内容もだた触らせるだけで、ハッセルブラッドの新製品、中判ミラーレスX1Dの売り込み内容がちっとも伝わってきませんでした。

手に取った感触、覗いた感触いずれも魅かれるところはありませんでした。プレゼンがプアーですから、しょうがない。実体はわかりません。昨年のソニーNEX-7をベースとしたハッセルブラッドのLunarの時はもっと一生懸命だったのですが今年の中判ミラーレスX1Dは勢いが大幅ダウンです。バカ高いLunar、実態は日本で生産ということで、結局売れたようには見えません。今度も100万円近いX1D、実態は日本で生産。Lunarよりはましでしょうが、ハッセルブラッドのデジタル移行が成功するか否かはスレスレの線でしょう。

ハッセルブラッドX1D

目の前に、Fujifilm GFX 50S, Pentax 645Z, HasselbladX1Dの3台が並べられ、好きなのを一台持って行っていいといわれたらどうしましょう。まずHasselbladX1Dが落ちて、Fujifilm GFX 50S, Pentax 645Zは結構迷って、結局Fujifilm GFX 50Sを持って行くかな??

さて、Sony alpha7RIIの話に移ります。CP+2017ではソニーのブースは一番大きい。キヤノンが一回り小さく、ニコンと富士フィルムが2/3, リコー/ペンタックス、オリンパス、パナソニックが半分弱という勢力分布となっています。今のところは、ソニーの躍進とニコン、リコー/ペンタックスの衰退が明白になりました。

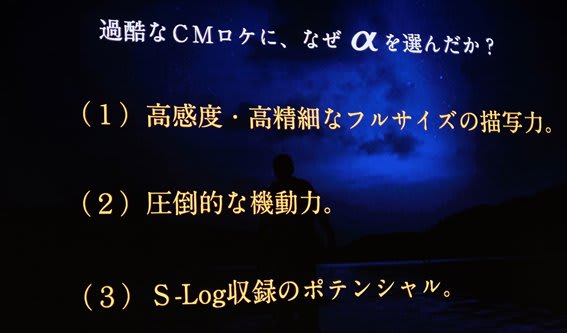

たまたまソニーの下記トークにぶち当たって、足を止めました。

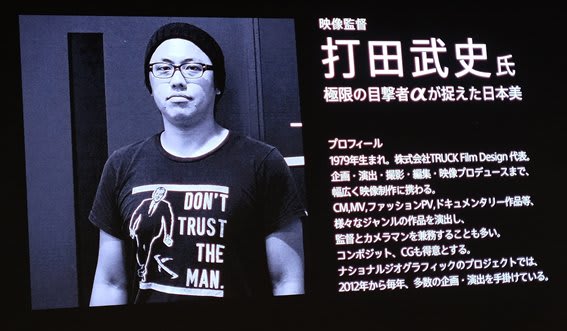

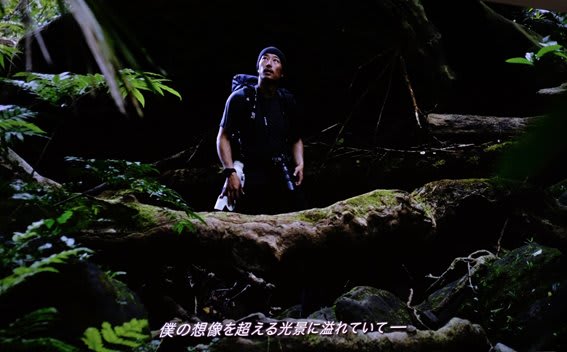

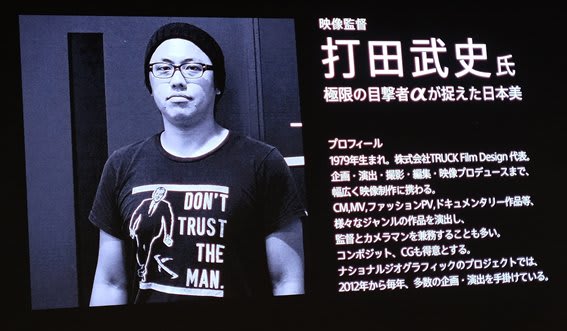

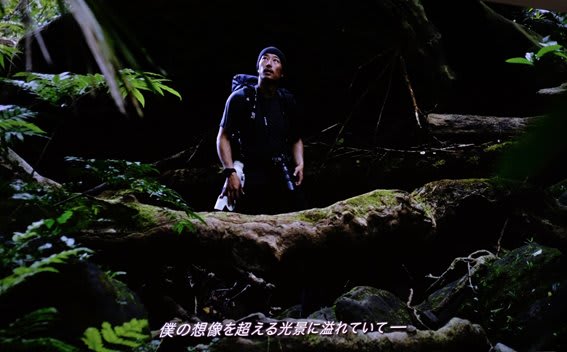

柏倉氏が夏は西表島、冬は北海道、大雪山・野付半島などでSony alpha7RII, alpha7SII, 6500の3台をもって撮影、打田氏がその撮影風景をコマーシャル動画としたものです。

レンズはFE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GMとFE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GMが中心。 この最新レンズはF2.8ですから20万円以上する憧れのレンズです。

柏倉氏のスチール写真において、高感度特性に重点をおいたSony alpha7SIIを使ったのはこれと2枚だけでした。絶賛していますが、使う場面はSony alpha7RIIに比して、1/10以下であることが実体と思われます。そりゃそうですよね、夜を好んで撮る人はマイナーですよ。当方もハブのいる沖縄で夜撮るのはいやですよ。

Sony alpha7SIIが活躍するのは圧倒的に打田氏の動画。動画に長時間露光というのは無いから、Sony alpha7SIIのほうが使い勝手がいい、よってこれが動画のメインとなる。 というか、この地の果ての環境でコマーシャル動画を撮るのは、Sony alpha7SII/Sony alpha7RIIがあって初めてできる。

ここまでが西表島。

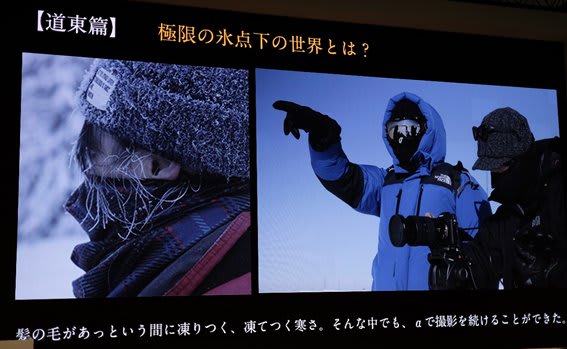

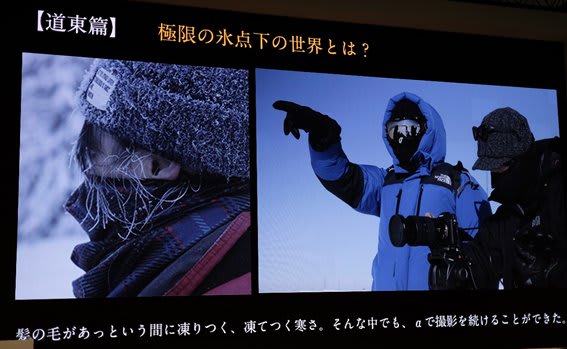

-30℃、大雪山でのSony alpha7RIIによる撮影。

北海道、野付半島でのSony alpha7RIIによる撮影。

野付半島でのSony α6500による撮影。

以下、打田氏のコマーシャル動画。

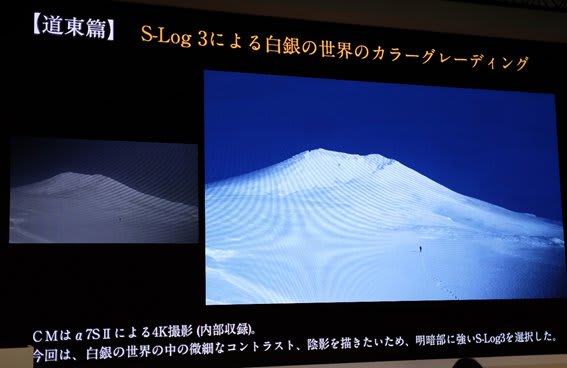

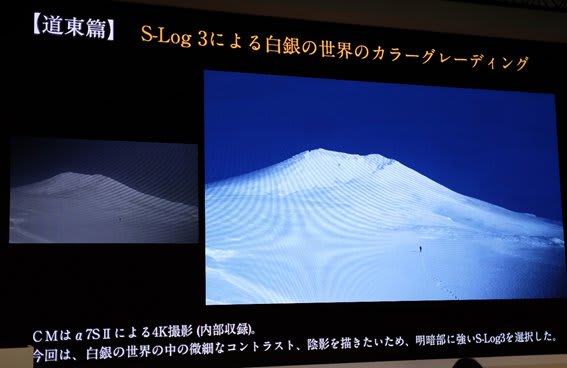

当方、動画に関してはさっぱりわかりませんが、打田氏はS-Logを絶賛していました。S-Log使用時は、撮影後にグレーディングを行うことで、それぞれのシーンに合わせた自由度の高い映像表現が可能になります。左がグレーディング前、右が後です。

柏倉氏はヒトの入りもむことが困難な場所に体当たりでどんどん入り込んでゆく、ネーチャーフォトグラファーとして、その厳しい態度は好感が持てる。ちょっと売れてくると、車で乗り付け、アシスタントを大勢使って撮影し、受けを狙った適当な味付けをして作品を出すプロ写真家の<ユルイ世界>が写真界でもてはやされる。これが当方が写真が嫌いな理由である。アートの世界は、自分の中に湧いてくる表したい何ものかを追いかけて、一生まだまだダメだ、まだまだダメだといって死ぬまで追い続けるものなのだ。

柏倉氏が極限に挑むことができるのはSony alpha7RIIがあるからである。 逆に言えば、Sony alpha7RIIが出来て、新たに生まれた可能性を、自分の目的に向かって極限まで追いかけているということだ。

なぜ、ソニーがストイックな柏倉氏をプレゼンターとし、富士フィルムが<ユルイ>プレゼンターを使ったのか。これはいまの写真界自体が<ユルイ世界>に立脚しており、富士フィルムは過去のフイルム時代からの流れから、この今のユルイ写真界に中心にいるのに対して、新参者ソニーはそういうしがらみがない、必死に過去と未来を追っているからと思う。

さて、中判カメラ3者とSony alpha7RIIの位置関係は、<中判カメラは買いか>という命題の答えは?

中判カメラはやはりFujifilm GFX 50Sが買いだろう。その階調の高さを生かす撮り方をしなければ。スタジオ撮影、人物特に女性、花などを中心に攻めるなら、Sony alpha7RIIに比して中判の多少の階調の高さは意味あるものになる。Fujifilmはフィルム時代のメンバーがカメラの色彩の最終調整を行っているそうだ。Fujifilm GFX 50SはFujifilm X-T2と同じ色彩が出せたといっている。そのFujifilmの色に魅かれて買うのも意味あるかもしれない。風景写真や旅行写真に中判カメラを担いでゆくのは特別な場合であり、 通常はむしろ高画質でありながら高い機動性を持つSony alpha7RIIを使うべきだろう。絶景といわれるみんなが集まる場面に車で乗り付けて中判カメラで撮るという、清一色的カメラワークを当方は好まない。自然のなかではあくまで動き回まわって、誰も撮ったことのないシーンを探すのがネーチャー・フォトであると信じる。但し、プロフェッショナルなコマーシャル・フォトは別だ。スタジオであろうが、フィールドであろうが、万難を排して少しでもいい絵を作る機材を使うのが当然だ。

と考えてくると、当然ソニーは黙っていないだろう。スタジオ撮影でSony alpha7RIIよりFujifilm GFX 50Sが選ばれることは間違いない。遅かれ早かれソニーは中判カメラを出してくる。ソニーはFujifilm GFX 50Sを越さねばならない。ソニーは今はニコン/キヤノンの一眼レフを超すことを第一目標としているが、すでに中判カメラの開発に入っているだろう。その双方がドッキングした時にα9中判カメラが誕生する。それはいつか? 今年の暮れか、来年の初めか? SonyがRicohの苦戦に付け込んで、Pentaxを抱き込んで、Pentaxの中判カメラ・ノウハウを手に入れるかもしれない。

結論は、お金もないことだし、ソニー中判カメラの噂がはっきり見えてくるまで、しばらく待つことにしましょう。

これまで、デジタル中判カメラといえば、Pentax 645D から始まってPentax 645Zへ進化したPentax 645中判カメラしかありませんでした。Pentax 645Zは死ぬまでには一度は使ってみたいカメラです/でした?

<その2>に書いたように、フィルム時代から現在にいたるまで風景写真のフォトコンはPentax 645フィルムカメラが席捲しています。このファンの要望に応えて、ビジネスにならないという社内の反対勢力を押し切ってデジタルカメラPentax 645D/Zが誕生し、よくやってくれたと世の中は大いに歓迎したのです。CP+でPentax 645D/Zのプレゼンを聞いて、その力にいつも感心していました。

一眼レフで本体が1.5kgありますから、マクロレンズをつけると2.3kgになります。その重さゆえに、年とともに夢はどんどん遠ざかっていったのです。

ところが、昨年末にハッセルブラッド、今年になって富士フィルムがデジタル・ミラーレス。中判カメラをあいついで発売しました。富士フィルム+マクロレンズで1.8kg、ハッセルブラッド+マクロレンズで1.3kg。なんとか1.5kg前後に納まってきました。あこがれてきたPentax 645か、新鋭ミラーレスか、そりゃ皆さんドキドキしますよ。

本体のRICOHの業績は苦しく、絶対的優位を保ってきたPentax645Zも追い上げられて、今年はPentaxの苦難の年になりそうです。 このプレゼンで、Pentax 645Zは必死の反撃を試みています。 Pentax 645Zはミラーがある一眼レフ、富士フィルムとハッセルブラッドはミラーレス。この大きな相違点が論点です。

HASEO氏はドレスの布(実際は紙だそうです)を揺らして、1ショット(連射なし)一発で写真を撮るそうです。ミラーで実体を見ながら、ベストタイミングを一発で捉えることの重要性を力説していました。 中判カメラは3台とも2~3コマ/秒ですから、連写もくそもあったもんじゃない、一発勝負は当然です。

このプレゼンを聞いたとき、当方もミラーレス中判を選択する不安を強く感じたのです。なぜなら、ミラーレス(Sony alpha7RII)/マクロ撮影でアリを撮っていた時に、アリのスピードに全くついて行けない。ミラーレスのシャッター・タイムラグのためにアリをフォーカスしながら撮ることは至難の業だったのです。鳥撮りでないネーチャー・フォトにおいてもミラーレスでつらい時があるのです。

つぎはハッセルブラッドです。こちらはもともと中判フィルムカメラの名門で、これを持っているアマチュアは、このカメラに高額の投資をする決断が出来たというだけで尊敬されるのでした。

しかしながら、ハッセルブラッドのブースは小さなものでした。プレゼン内容もだた触らせるだけで、ハッセルブラッドの新製品、中判ミラーレスX1Dの売り込み内容がちっとも伝わってきませんでした。

手に取った感触、覗いた感触いずれも魅かれるところはありませんでした。プレゼンがプアーですから、しょうがない。実体はわかりません。昨年のソニーNEX-7をベースとしたハッセルブラッドのLunarの時はもっと一生懸命だったのですが今年の中判ミラーレスX1Dは勢いが大幅ダウンです。バカ高いLunar、実態は日本で生産ということで、結局売れたようには見えません。今度も100万円近いX1D、実態は日本で生産。Lunarよりはましでしょうが、ハッセルブラッドのデジタル移行が成功するか否かはスレスレの線でしょう。

ハッセルブラッドX1D

目の前に、Fujifilm GFX 50S, Pentax 645Z, HasselbladX1Dの3台が並べられ、好きなのを一台持って行っていいといわれたらどうしましょう。まずHasselbladX1Dが落ちて、Fujifilm GFX 50S, Pentax 645Zは結構迷って、結局Fujifilm GFX 50Sを持って行くかな??

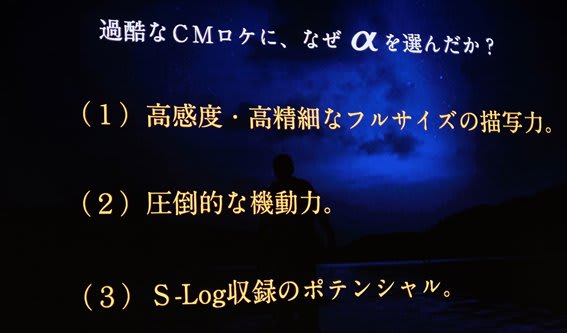

さて、Sony alpha7RIIの話に移ります。CP+2017ではソニーのブースは一番大きい。キヤノンが一回り小さく、ニコンと富士フィルムが2/3, リコー/ペンタックス、オリンパス、パナソニックが半分弱という勢力分布となっています。今のところは、ソニーの躍進とニコン、リコー/ペンタックスの衰退が明白になりました。

たまたまソニーの下記トークにぶち当たって、足を止めました。

柏倉氏が夏は西表島、冬は北海道、大雪山・野付半島などでSony alpha7RII, alpha7SII, 6500の3台をもって撮影、打田氏がその撮影風景をコマーシャル動画としたものです。

レンズはFE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GMとFE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GMが中心。 この最新レンズはF2.8ですから20万円以上する憧れのレンズです。

柏倉氏のスチール写真において、高感度特性に重点をおいたSony alpha7SIIを使ったのはこれと2枚だけでした。絶賛していますが、使う場面はSony alpha7RIIに比して、1/10以下であることが実体と思われます。そりゃそうですよね、夜を好んで撮る人はマイナーですよ。当方もハブのいる沖縄で夜撮るのはいやですよ。

Sony alpha7SIIが活躍するのは圧倒的に打田氏の動画。動画に長時間露光というのは無いから、Sony alpha7SIIのほうが使い勝手がいい、よってこれが動画のメインとなる。 というか、この地の果ての環境でコマーシャル動画を撮るのは、Sony alpha7SII/Sony alpha7RIIがあって初めてできる。

ここまでが西表島。

-30℃、大雪山でのSony alpha7RIIによる撮影。

北海道、野付半島でのSony alpha7RIIによる撮影。

野付半島でのSony α6500による撮影。

以下、打田氏のコマーシャル動画。

当方、動画に関してはさっぱりわかりませんが、打田氏はS-Logを絶賛していました。S-Log使用時は、撮影後にグレーディングを行うことで、それぞれのシーンに合わせた自由度の高い映像表現が可能になります。左がグレーディング前、右が後です。

柏倉氏はヒトの入りもむことが困難な場所に体当たりでどんどん入り込んでゆく、ネーチャーフォトグラファーとして、その厳しい態度は好感が持てる。ちょっと売れてくると、車で乗り付け、アシスタントを大勢使って撮影し、受けを狙った適当な味付けをして作品を出すプロ写真家の<ユルイ世界>が写真界でもてはやされる。これが当方が写真が嫌いな理由である。アートの世界は、自分の中に湧いてくる表したい何ものかを追いかけて、一生まだまだダメだ、まだまだダメだといって死ぬまで追い続けるものなのだ。

柏倉氏が極限に挑むことができるのはSony alpha7RIIがあるからである。 逆に言えば、Sony alpha7RIIが出来て、新たに生まれた可能性を、自分の目的に向かって極限まで追いかけているということだ。

なぜ、ソニーがストイックな柏倉氏をプレゼンターとし、富士フィルムが<ユルイ>プレゼンターを使ったのか。これはいまの写真界自体が<ユルイ世界>に立脚しており、富士フィルムは過去のフイルム時代からの流れから、この今のユルイ写真界に中心にいるのに対して、新参者ソニーはそういうしがらみがない、必死に過去と未来を追っているからと思う。

さて、中判カメラ3者とSony alpha7RIIの位置関係は、<中判カメラは買いか>という命題の答えは?

中判カメラはやはりFujifilm GFX 50Sが買いだろう。その階調の高さを生かす撮り方をしなければ。スタジオ撮影、人物特に女性、花などを中心に攻めるなら、Sony alpha7RIIに比して中判の多少の階調の高さは意味あるものになる。Fujifilmはフィルム時代のメンバーがカメラの色彩の最終調整を行っているそうだ。Fujifilm GFX 50SはFujifilm X-T2と同じ色彩が出せたといっている。そのFujifilmの色に魅かれて買うのも意味あるかもしれない。風景写真や旅行写真に中判カメラを担いでゆくのは特別な場合であり、 通常はむしろ高画質でありながら高い機動性を持つSony alpha7RIIを使うべきだろう。絶景といわれるみんなが集まる場面に車で乗り付けて中判カメラで撮るという、清一色的カメラワークを当方は好まない。自然のなかではあくまで動き回まわって、誰も撮ったことのないシーンを探すのがネーチャー・フォトであると信じる。但し、プロフェッショナルなコマーシャル・フォトは別だ。スタジオであろうが、フィールドであろうが、万難を排して少しでもいい絵を作る機材を使うのが当然だ。

と考えてくると、当然ソニーは黙っていないだろう。スタジオ撮影でSony alpha7RIIよりFujifilm GFX 50Sが選ばれることは間違いない。遅かれ早かれソニーは中判カメラを出してくる。ソニーはFujifilm GFX 50Sを越さねばならない。ソニーは今はニコン/キヤノンの一眼レフを超すことを第一目標としているが、すでに中判カメラの開発に入っているだろう。その双方がドッキングした時にα9中判カメラが誕生する。それはいつか? 今年の暮れか、来年の初めか? SonyがRicohの苦戦に付け込んで、Pentaxを抱き込んで、Pentaxの中判カメラ・ノウハウを手に入れるかもしれない。

結論は、お金もないことだし、ソニー中判カメラの噂がはっきり見えてくるまで、しばらく待つことにしましょう。