大阪でも良く歩きました。月曜日に2万1千歩、火曜日に2万4千歩、水曜日はよしもと見てお好み焼き食べただけですがそれでも1万5千歩。

私の一歩は70cmくらいですから歩数を距離に換算すると三日間で42kmほど歩いたことになります。半年かけて歩く力がついたおかげです。

キタ(梅田周辺)にもミナミ(道頓堀周辺)にも坂道はありません。まっ平ら。大阪城だけは天守を中心とした丘を感じましたが本当にそこだけ。

ところが阪堺上町線の北畠駅から阿倍野神社に向かっては複数の方向から坂道がありました。

阿倍野神社の東側は急な高低差がありその先は広く続く低地が見えました。

阿倍野神社から晴明丘小学校に向かう道筋は下って登って崖の縁を歩いて下ってまたすぐに登ってとなかなかに激しい高低差の連続。

自分はいったいどんな地形の上にいるんだろうととても興味を惹かれました。

で、帰ってからいつもの地理院地図で地形図を作ります。

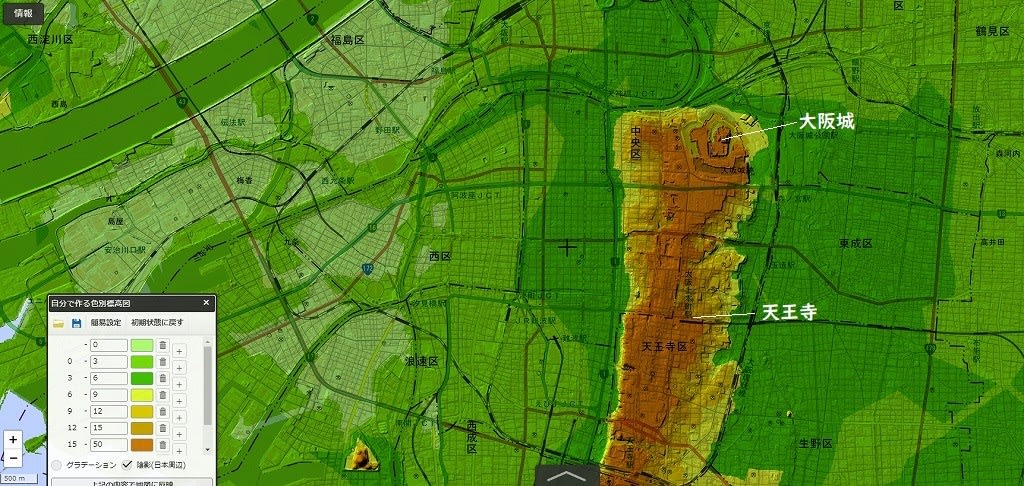

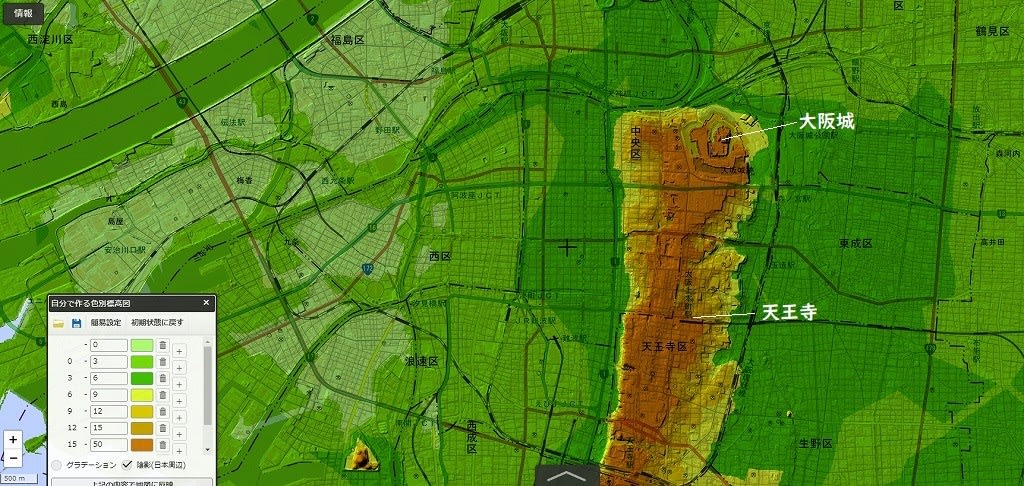

デフォルトの塗り分けで見る地形図がこちら。大阪市内は湾岸沿いに一部ゼロメートル地帯がありますが他はグリーン1色。右の茶色は生駒山。

凡例を見ると0mから4,000mまでです。これを地形が現れるように0mから15mの間を3m刻みで細かく切って行きます。すると。

出ました。大阪市の中央に南北に長い高地があらわれます。高地と言っても高いところで30m程度のささやかな盛り上がりなんですが。でも確かにある。

その細長い高地の上半分を拡大。北東の端にはっきりと現れたその形は大阪城。おおお。もう少し南には上町線の起点である天王寺。

高地の南側拡大。天王寺の南に阿倍野区とあります。こうして見ると天王寺から南に走っている線が上町線。上町線の細長い台地の尾根に沿って走っていました。

さらに阿倍野区北畠の周辺をさらに拡大して見て見ます。

見事な凸凹地形でした。地形図面白い! なるほどこんなところをうろうろしていたら上がったり下がったりするのも尤もです。

北畠探訪で歩いた道筋を入れてみました、でもこれGPSの軌跡ではなくてフリーハンドです。GPSの軌跡を国土地理院の地図に合体する技術がまだないので(涙)

北畠の東側がはっきりした崖線になっていること、中央に入り込んだ低地があってそこに向かう二筋の「谷」があることがわかります。

阿倍野神社は確かに崖っぷちにあって、そこから晴明丘小学校に向かうには先ほどの2つの谷筋を越えていかなければならないことも一目瞭然。地形図面白い(2回言った)

大阪の地k理的な成り立ちについて調べました。

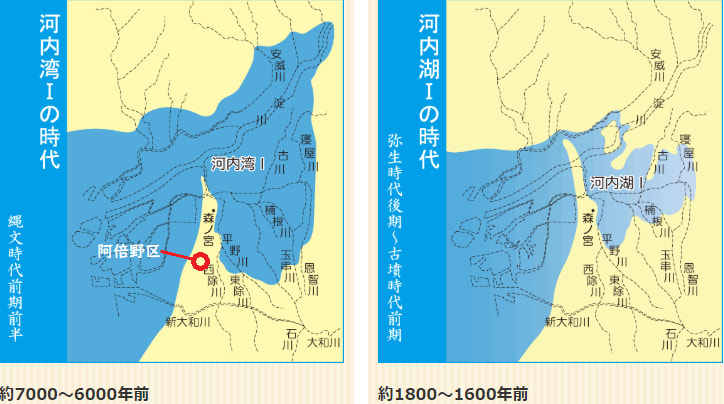

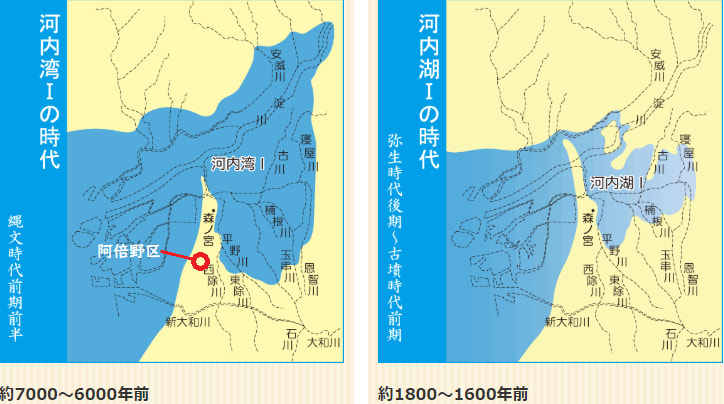

図は「水都大阪」という公的な大阪の観光案内サイトからお借りしました。

①6,000年~7,000年前縄文時代の初めころは現在の大阪市はほぼ全体が河内湾という海でした。

そこに南から北に向かって砂嘴(湾岸の流れで運ばれた砂が鳥の嘴の形に堆積して徐々に半島のように伸びていきました。

②1,800年~1,600年前に砂嘴は河内湾の北に到達して湾を塞ぎ、河内湾は河内湖になります。

河内湖は川の氾濫による堆積物で埋まり大阪平野が生まれました。

これで、大坂城から阿倍野区に続く高地はかつて河内湾を塞いだ砂嘴の名残りだったことが分かりました。

上図で「森ノ宮」と書かれているところが大阪城。そしてこの高地のことを「上町台地」って言うそうです。だからあのチンチン電車は上町線だったのか!

北畠の高低差について分かったところで大阪の話はおしまいです。

3時間の故郷散歩のことを書くのにその何倍もの時間を使ってしまいましたが、次々にいろんな事実が判明してとても面白かった。

昭和30年代の日本勧業銀行の社宅が、もう少し西か東に寄ってて、真っ平らな場所にあったらこんなこと知ろうとも思わなかったでしょう。

偶然に感謝です。

私の一歩は70cmくらいですから歩数を距離に換算すると三日間で42kmほど歩いたことになります。半年かけて歩く力がついたおかげです。

キタ(梅田周辺)にもミナミ(道頓堀周辺)にも坂道はありません。まっ平ら。大阪城だけは天守を中心とした丘を感じましたが本当にそこだけ。

ところが阪堺上町線の北畠駅から阿倍野神社に向かっては複数の方向から坂道がありました。

阿倍野神社の東側は急な高低差がありその先は広く続く低地が見えました。

阿倍野神社から晴明丘小学校に向かう道筋は下って登って崖の縁を歩いて下ってまたすぐに登ってとなかなかに激しい高低差の連続。

自分はいったいどんな地形の上にいるんだろうととても興味を惹かれました。

で、帰ってからいつもの地理院地図で地形図を作ります。

デフォルトの塗り分けで見る地形図がこちら。大阪市内は湾岸沿いに一部ゼロメートル地帯がありますが他はグリーン1色。右の茶色は生駒山。

凡例を見ると0mから4,000mまでです。これを地形が現れるように0mから15mの間を3m刻みで細かく切って行きます。すると。

出ました。大阪市の中央に南北に長い高地があらわれます。高地と言っても高いところで30m程度のささやかな盛り上がりなんですが。でも確かにある。

その細長い高地の上半分を拡大。北東の端にはっきりと現れたその形は大阪城。おおお。もう少し南には上町線の起点である天王寺。

高地の南側拡大。天王寺の南に阿倍野区とあります。こうして見ると天王寺から南に走っている線が上町線。上町線の細長い台地の尾根に沿って走っていました。

さらに阿倍野区北畠の周辺をさらに拡大して見て見ます。

見事な凸凹地形でした。地形図面白い! なるほどこんなところをうろうろしていたら上がったり下がったりするのも尤もです。

北畠探訪で歩いた道筋を入れてみました、でもこれGPSの軌跡ではなくてフリーハンドです。GPSの軌跡を国土地理院の地図に合体する技術がまだないので(涙)

北畠の東側がはっきりした崖線になっていること、中央に入り込んだ低地があってそこに向かう二筋の「谷」があることがわかります。

阿倍野神社は確かに崖っぷちにあって、そこから晴明丘小学校に向かうには先ほどの2つの谷筋を越えていかなければならないことも一目瞭然。地形図面白い(2回言った)

大阪の地k理的な成り立ちについて調べました。

図は「水都大阪」という公的な大阪の観光案内サイトからお借りしました。

①6,000年~7,000年前縄文時代の初めころは現在の大阪市はほぼ全体が河内湾という海でした。

そこに南から北に向かって砂嘴(湾岸の流れで運ばれた砂が鳥の嘴の形に堆積して徐々に半島のように伸びていきました。

②1,800年~1,600年前に砂嘴は河内湾の北に到達して湾を塞ぎ、河内湾は河内湖になります。

河内湖は川の氾濫による堆積物で埋まり大阪平野が生まれました。

これで、大坂城から阿倍野区に続く高地はかつて河内湾を塞いだ砂嘴の名残りだったことが分かりました。

上図で「森ノ宮」と書かれているところが大阪城。そしてこの高地のことを「上町台地」って言うそうです。だからあのチンチン電車は上町線だったのか!

北畠の高低差について分かったところで大阪の話はおしまいです。

3時間の故郷散歩のことを書くのにその何倍もの時間を使ってしまいましたが、次々にいろんな事実が判明してとても面白かった。

昭和30年代の日本勧業銀行の社宅が、もう少し西か東に寄ってて、真っ平らな場所にあったらこんなこと知ろうとも思わなかったでしょう。

偶然に感謝です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます