梅雨入り前の素晴らしいお天気のとある平日、日本で唯一ほぼ完全な形で保存されているホフマン式煉瓦輪窯を見るために栃木県下都賀郡野木町大字野木町までやってきました。

赤羽からガラガラの宇都宮線で1時間ほどで野木という駅まで。駅前にあるコンビニで電動アシスト自転車を借りて(無料です!)のどかな田園を5kmほど走って到着します。

もう一度全景写真を。今度は陽が当たっている方向から。煉瓦造りの一階は周囲100mの16角形で、16の辺の一つ一つが赤レンガを焼く窯になっています。

正式には旧下野煉化製造会社煉瓦窯と言いますが、説明員の方が何度も仰っていたのでここでは「シモレンのホフマン窯」と呼ぶことにいたします。

一つの窯の外寸は6.25mほど。アーチに組まれた入り口から煉瓦素地を搬入し焼き上がった赤煉瓦を搬出します。

窯の内部。奥に積まれた煉瓦が見えます。実際には壁面ギリギリ、天井にもギリギリの高さまで積まれ、一つの窯で一度に17,000個の煉瓦が焼かれました。

光が当たっている天井を見るとアーチ天井に小さな穴が並んでいます。窯の燃料は粉炭は2階部分からこの穴に投入されて窯内に落ちるようになってます。

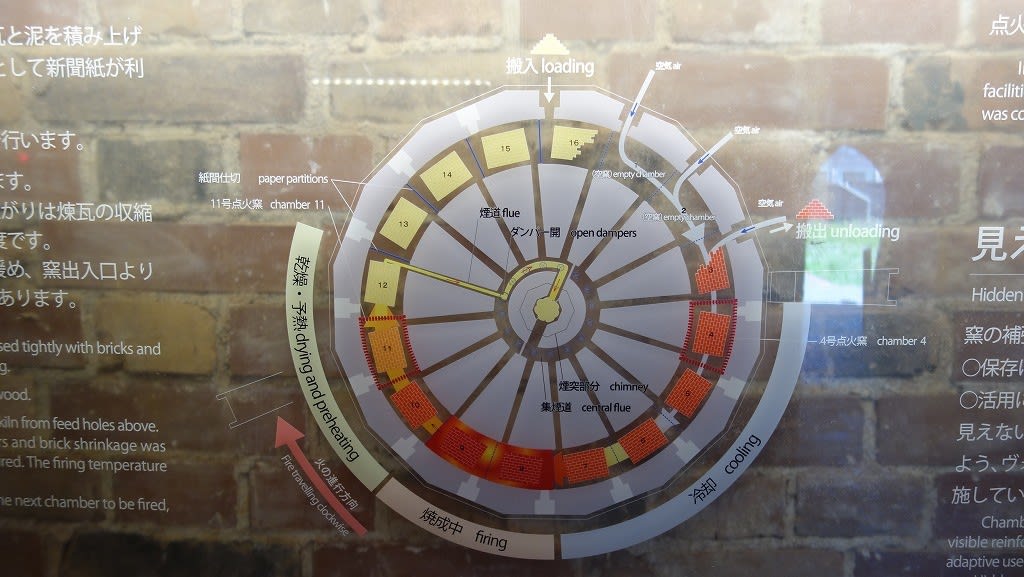

ホフマン輪窯の図解。16の窯が円形に並んでいます。現在焼成しているのが左下の8、9の窯とするとその右の4~7の窯は焼成終わって冷却中、1~3の窯は冷却終わって順次搬出作業中です。

焼成中の8-9の熱と煙は3つ先の12の窯の下部にある煙道を通って建物中央の集煙道を経由して煙突より排出されます。熱の通る10-11の窯で焼成前の素地の乾燥・余熱が為されています。

一つの窯の焼成は35時間ほど。これが順次左回りにずれて進行し、23日間で作業が一周するという、これがホフマン式輪窯の概念です。わかる人だけわかればいいです。

先ほどの窯とは離れた位置の窯。窯内部に太い鉄パイプが貼り巡っていますがこれは窯の崩壊を防ぐための補強構造です。

昭和46年でこの窯での煉瓦の製造は終了。幸いにも取り壊しを逃れた建物は昭和54年に重要文化財に指定されましたが、劣化は止まることなく数年前までかなりの荒れ果てた状態になっていました。

栃木県と地元の尽力により大規模な修繕耐震工事が行われ2016年にグランドオープン。工事の際に16の窯に対して2種類の保存工法がとられました。

ひとつは最初に見ていた窯の写真のように明治時代の見た目を保存する方法。煉瓦の壁面やアーチ天井の内部をコンクリートで補強しています。補強部分は外からは見えません。

もう一つの工法が建物自体には手を入れず、外側に補強材を組んで保存する方法。最後の写真はこちらです。状態としては昔のままですので補強構造を取り外せば再び煉瓦を焼くこともできるそうです。

古い建物の保存での悩みどころですが、ここでは場所によって両方やろう、という考えだったようです。とてもよろしいかと存じます。

別棟の資料室にあった写真ですが、修繕前はこの程度まで崩れかかっていました。というかすでに崩れちゃってたんですね。

2階に参ります。

2階は中央に煙突の根元部分、その周辺に大屋根を支える柱と小屋組み。

外周部分は16の窯の天井部分になっていて、規則正しく並んだ穴(投炭孔)が見えます。上に金属の蓋が置かれていて、この蓋を取って穴から燃料の粉炭を投げ入れます。

この部分が焼成中にかなりの高温になるのでは、と想像していましたが説明によると屋根部分の厚みで十分に遮熱されており、また熱気の流れも逆方向で2階が暑くなることはなかったとのこと。

という説明を受けつつも、2階部分が腰から上の壁もなくいわば吹き曝しになっているのでやはりそれなりに暑かったのではないかと若干疑っています。緑がきれいですね。

小屋組。こちらは明治23年の創業時のものがほとんどそのまま残っています。大柱の根元部分には伝統工法で継手されていました。

解説員の方に案内してもらえるのですがこの時は私一人だったために好きなだけ質問することができました。(なので時間は通常の倍かかりました。すみません)

こちらが説明していただいた方。この窯が重要文化財指定を受けた時に県で対応を任されていたんだそうです。お名前も伺えませんでしたがありがとうございました。

別棟の事務所には素敵なカフェもあります。窯焼きのピザ、カレーやパスタなどもあります。お土産にナッツや果物がたくさん入ったパンを買いました。お勧めです。

10時から2時間近く見学してちょうどお昼。窯焼きマルゲリータ、美味しかったですよ。

ということでうちからけっこう近かった栃木県の近代化産業遺産。大変満足致しました。

そうか、焼くのって大変。

ちなみに小樽のサッポロの東の野幌ってとこで焼かれました。