日本一の高さを誇るあべのハルカスがある天王寺駅からチンチン電車で4駅。北畠駅で下車しました。

「駅」と言っても電車の長さの分だけコンクリートが30cmほど高く作られているだけですが。

住吉高校の校舎(左側)とグラウンド(右側)に挟まれた道を進みます。住吉高校のグラウンドは住んでいた家からすぐ。「スミコーのグランド」と呼ばれていました。

この道の先に目指す場所があるつもりでしたが、この道ではない。でも何か記憶のとっかかりが欲しくて少しうろうろします。

一度大通りに戻って1本南側の道でやり直し。今度は住吉高校の校舎の裏手の道です。

記憶のとっかかり、ありました。正面に見えている石垣。家からすぐの場所にあった広い空き地の石垣です。通称「原っぱ」。

道路より高くなった場所に広がった雑草だらけの遊び場。背の高い大きな木は「お化けの木」。その下に井戸があってそこにゴザで「ひみつ基地」を作りました。

この石垣の上にも何も立っていなくて、子供たちは石垣のふちに腰かけたりしていました。見上げるような高石垣と思っていましたが、見れば大人の背丈程度だったんですね。

原っぱのすぐ先、右手の豪邸は「金さんのうち」。今でも当時以上の豪邸です。そしてその先に見える針葉樹(杉?)の並びが目指している場所だと分かりました。

ここから左に曲がったところが私たちが住んでいた社宅の並ぶ一帯です。この角の家が私の家と塀を隔てたお隣でやはりものすごく広い敷地でした。

個人のお宅なので写真は貼りませんがGoogleMAPで見ればこんなんです。このお宅の塀の前に並んだ杉の木も50年前のまま。そんなことってあるのかな。

今は塀の前だけに杉の木がありますが当時は道の左側にも同じように木が並んでいました。両側からの杉の木のせいで、晴れの日でも道は少し薄暗かった。

「熱を出すと見る夢」というのがいくつかあって、その一つがここ。うす暗い杉並木の向こうから道幅一杯くらいの直径の大きな黒い球がこちらに迫ってくる夢です。

ちょっと奥に進んで振り返る。この左右がもう少し長い杉並木だった記憶ですが、そもそもそんなに長い場所ではないですね。

そして今は普通の道になっていますが、この場所は道というよりはもっと幅のある「広場」と呼ばれる場所でした。

昨日貼った昭和43年の住宅地図でもはっきり分かります。周囲の道とは明らかに違った面積を持つ広場。その入り口には並木。そもそもこの場所はいったい何だったんでしょう。

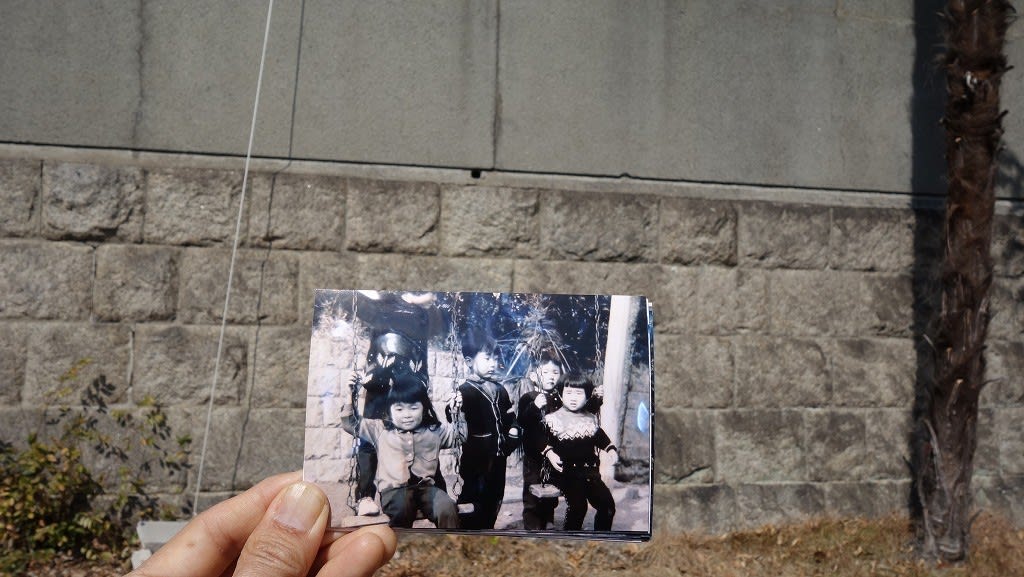

で、以前も貼った写真。この「広場」の隅にブランコがあって、隣家の豪邸の塀がほぼ50年前のままだったということが持って行った写真で判明したわけです。

当時の地図に少し注釈をつけました。広場から2本の道が伸びていて、その道の左右に日本勧業銀行の平屋建ての社宅か並んでいて生活共同体を形成していました。

うちは広場から見て右側の道の一番手前に。山田さんちの豪邸の塀はブランコの前を通って我が家の背後に回り込んでいました。

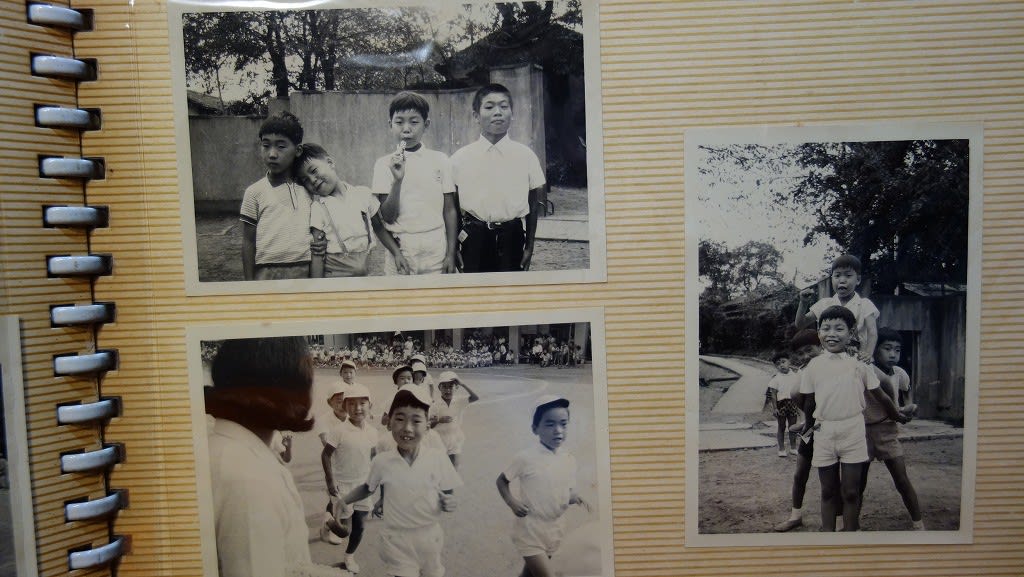

広場で撮影した写真。右の写真で騎馬戦の後ろに見える塀は道を隔てて左側にも伸びていて(上の写真の背後)今思えば社宅全体が塀でゆるく囲われていたようです。

我が家の前の道の上の方で撮った写真。左から小島君、私の兄、田中明君、私、油谷君。全員社宅の子です。

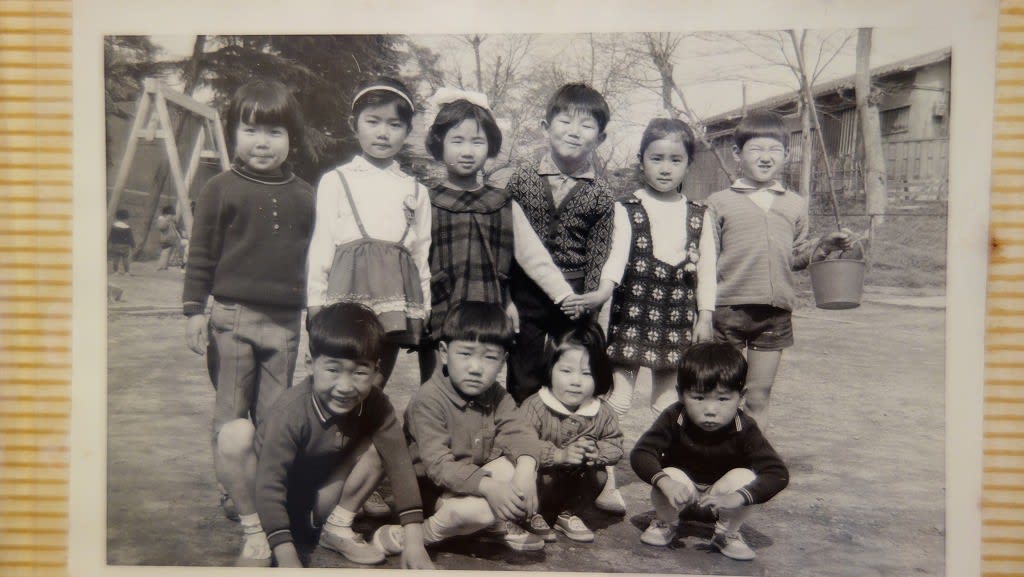

「広場で」撮った写真。私は前列左。私の後ろのカチューシャの子がさっきの油谷君の妹のますみちゃん。当時はやっていた「スカートめくり」をしてよく怒られてました。

広場の後ろ側が少し高台になっていて、そのあたりのことを「丘の上の家」って言ってました。

広場に車が入ってくることはまずなくて、安全な子供の遊び場でした。夕方お豆腐を売りに来る自転車が来るくらい。

ポン菓子というお米を膨らませるお菓子売りが来るときはちょっとしたイベントでした。あー、なんかいろいろ思い出してきた!

で、私の家に行く道の場所は今はこんなシャッターで守られた高級そうな低層マンションになっていて中に入ることはできません。右側の石が置いてあるあたりが私の家があったところ。

この道の位置と形がほぼそのまま残されていたのは驚きです。

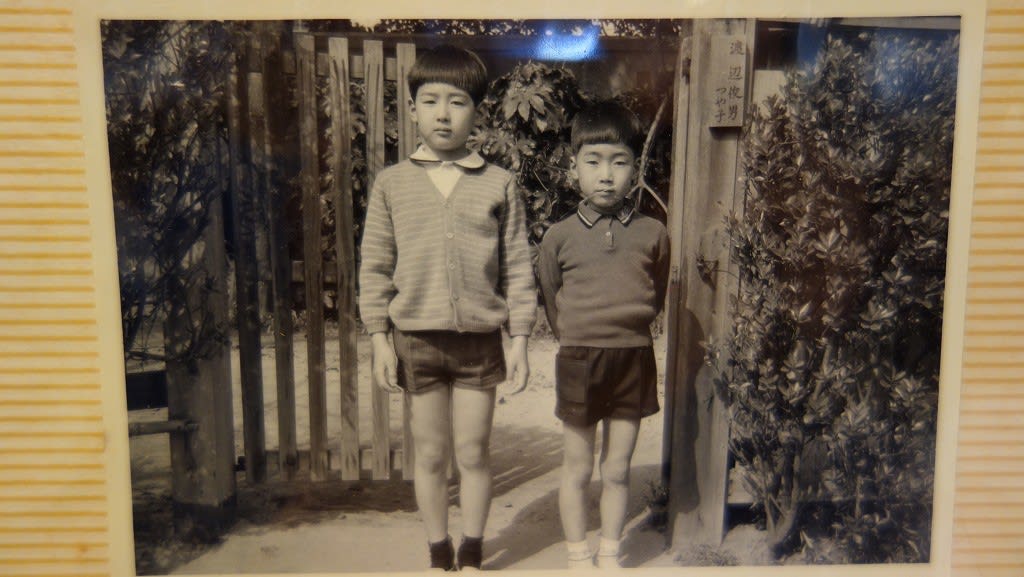

その道で小学校入学式の日の母つや子と私。昭和42年の4月のはずです。つや子は35歳。道は中央だけコンクリートが打ってありますがその他は未舗装。

住んでいた家の前で。この兄弟は50年後にオカリナで会話するようになります。

北畠面白かった!続いて阿倍野神社・阿倍野幼稚園方面に向かいます。

マンションになっていて中に入れなかったのは残念だったと思いますが、お隣の豪邸や広場、記憶につながるものが残っていて良かったですね!

当時の地図もわくわくしますね。

Bさん、全然変わらない~。

つや子さま、とってもおきれいですね。

行く前に、正確な位置を把握しないままストリートビューで下調べしたんですが

何も痕跡を見つけることができませんでした。

でも、そのおかげで、その場に立った時の感動が非常に大きいものになりました。

50年前の場所を訪ねた記録はあと2回続きます。

今回はどんなに長くなってもかまわないので書きたいことは全部書いておこうと思いました。

最後までおつきあいいただければ幸いです。