ボロ市通りの真ん中あたりに世田谷区立郷土資料館があります。1964年に開館した「都内最古の公立地域博物館」です。

江戸時代に世田谷代官を世襲した大場家の屋敷跡でボロ市通りに面したこちらの表門と敷地内の母屋が国の「重要文化財」に指定されています。

これまでにかなり多くの資料館を見てきましたが、博物館としても由緒にしてもここまで物々しいのは珍しいです。

敷地内に重文の代官屋敷母屋、博物館の本館、新館が配置されています。

母屋の土間部分。

現在の母屋は元文2(1737)年に建て替えられたもの。2階に座敷がありその外にベランダ風の濡れ縁というのは珍しい。屋根も切ってあるし。

庭では桜もいい感じで満開でしたが、桜以外の写真で。

庭の奥の郷土資料館は前川國男の設計。この前後に世田谷区役所、世田谷区民会館を手掛けていますから世田谷区からの信頼が篤かったのか。

展示を見ている最中にはこれが前川建築とは知らず、内部も外部も建物自体の写真がありません。

大樹の左側が1964年の本館で右側のレンガタイルの建物が1986年の新館。新館も前川国男建築設計事務所が設計を請け負っています。

新館のロビー部分。新館は前川の亡くなる直後の竣工で、本人がどこまで関与したか分かりませんが、言われて見れば確かに前川建築のエッセンスが。

本館入ってすぐにある大きな木樋。

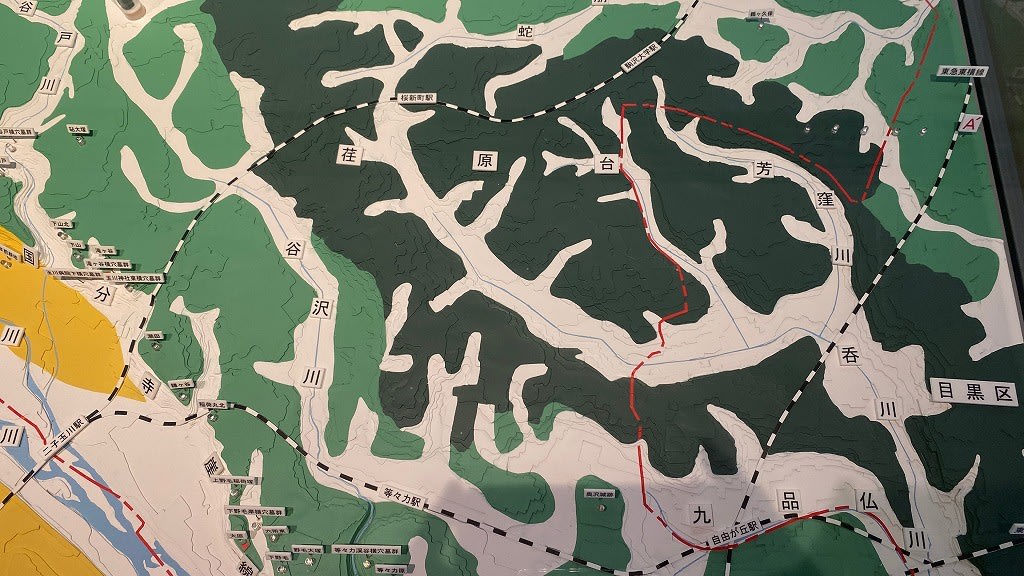

世田谷区の地形模型。谷沢川、呑川、九品仏川と荏原台。調査中のネタがいろいろと。

なぜここに井伊直弼と桜田門外の変の説明があるのか最初はわかりませんでした。

関ヶ原の戦いから約30年後の1633年。世田谷の15の村が井伊家彦根藩世田谷領となって、吉良氏旧家臣の大場市之丞吉隆が世田谷代官に任ぜられました。

つまり世田谷区って彦根藩の飛び地領だったんです。元世田谷区民なのに恥ずかしながらまったく知りませんでした。

説明には「井伊家の「江戸屋敷賄料(まかないりょう)」として「彦根藩世田谷領」となった」と書かれていますが、そんな制度があったのか。

井伊家の江戸屋敷は、桜田門近くに上屋敷、ニューオータニのあたり(紀尾井町の「井」ですね)に中屋敷、明治神宮あたりに下屋敷がありました。

「江戸屋敷賄料」というのはこれらの屋敷を維持するための年貢などを世田谷の地で徴収することが許されたということでしょうか。

写真中央「野沢村」は彦根領ではなく幕府領だったよう。なぜか少し残念。

世田谷区立の小学校と中学校を卒業しているのですが、世田谷区が彦根領だったということは授業では聞いたことがありません。

それを知っていれば、井伊家下屋敷だった彦根玄宮園に宿泊した時など、もっと彦根との親近感を伴った感慨深いものになったかも知れません。

近代の三軒茶屋。大山詣での宿として三軒の茶屋がありました。茶沢通りはまだありません。

空から見る世田谷区。実家もちゃんと写っていました。

主君が暗殺されたという報せを受けた世田谷代官屋敷の騒動が代官の妻の日記で生々しく残されています。

藩主が跡取りを決めないまま路上で殺害される。通常なら藩自体がお取り潰しになる事態で、その事実が隠匿された経緯などをビデオで見られます。

重要文化財の屋敷、前川國男建築、彦根藩との縁など興味深いことが山盛りの世田谷郷土資料館。もっと早く行けばと後悔しました。

大河ドラマでは岸谷五朗演じるかなり変わった陰キャラ扱いの井伊直弼が家定の指示を受けて!安政の大獄を始めるところ。

来週はもう桜田門外の変のようで、その前にいくつかの知識を得られたのはよかったです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます