池袋のサンシャイン辺りから大塚駅方面に歩いていた時、山手線を越えるための橋がいくつかあります。

ウォーキング中は「なるべく歩いたことのない道を通る」というポリシーでやっているのでこの時も知らない橋を渡って見ました。

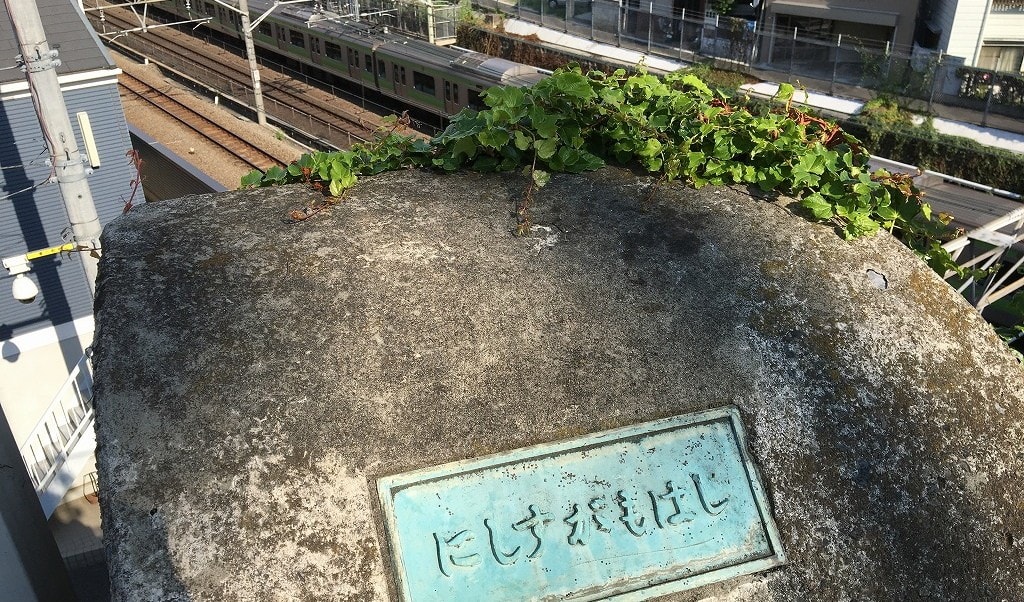

橋の一番高いところ、親柱に「にしすがもはし」というプレートがありました。池袋に近いこの場所で西巣鴨橋?すこし心がざわつきました。

橋を渡り終わって電柱の住所標識を見ると「上池袋一丁目」でした。道路の反対側の電柱には「北大塚」の標識がありました。

上池袋と北大塚の間にある橋がどうして西巣鴨橋なんだろう。疑問の形がはっきりしたところで、過去に同じような疑問を持ったことを思い出しました。

2年前、2016年4月のこのブログの一部分です。先日も書いた大塚公園の藤の花のことを書いた日記の中で大塚の地名って何かおかしいと感じていたのです。

この時はそのまま放置してしまいましたが、今は調べる時間があるので調べました。そしてその理由がわかりましたので記録しておきます。

昭和31年の都内区分図です。これで見ると巣鴨、西巣鴨という地名は今よりもずっと広大な面積があったことがわかります。

西巣鴨橋、実は橋の完成は昭和34年なのでこの地図にはまだ存在していませんが地図中の青い線の場所です。この時の住所は西巣鴨。

現在、上池袋だったり北大塚だった場所は少なくとも昭和31年までは西巣鴨だったのです。それなら西巣鴨橋も分かります。

さらに地図を見れば、そもそも大塚駅がある場所が巣鴨6,7丁目と西巣鴨1,2丁目の間にあります。何故西巣鴨にある駅が大塚駅なのか。

それにはこういう事情がありました。

①明治36年、大塚駅が開業。当初の計画では目白駅の次の駅として現在の場所より500mほど南の文京区大塚町に作られる予定だった。

②しかし計画の変更で目白の北の池袋信号所だった場所が駅に昇格され、山手線の路線は北寄りに膨らむこととなった。

③それによって大塚駅の場所も当初予定の場所より北に移さざるを得なくなり、当時の豊島区巣鴨・西巣鴨間に作られたが、巣鴨という駅名は

次の駅で使われることが先に決まっていたため大塚駅のままとなった。

④それ以降、「巣鴨にある大塚駅」の状態が続いたが昭和44年の住居表示実施に際して、大塚駅の北側を豊島区「北大塚」、南側が「南大塚」に変更された。

⑤元々駅が作られる予定だった文京区大塚の地名は現在に至るまで変わることがなく、このために「北大塚、<大塚駅>、南大塚、文京区大塚」という並びになった。

先ほどの昭和31年の地図に現在の北大塚、南大塚を置くとこのようなことになります。

駅名に引っ張られて豊島区内に大塚という地名を使われ、しかも駅があるおかげで現在では大塚と言えば豊島区という印象が強くなりましたが、元来大塚は文京区の地名です。

文京区は豊島区に大塚という地名を奪われた、みたいな記述もネット上で散見することができます。

同時にそれまで西は雑司が谷の手前まで、東は駒込直前までという広大な面積を誇ってきた巣鴨、西巣鴨はその面積を半減させることとなりました。

さて、大塚駅は明治時代にできたものですが、昭和44年までその周囲は巣鴨、西巣鴨であったためにその範囲にある橋や公共施設に巣鴨の名を関したものが多くありました。

昭和44年に北大塚、南大塚に住所が変わっても施設の名前は以前のまま、というものも多く、その為に「大塚にある巣鴨」があちこちで存在しています。

大塚の中に残る巣鴨の例、現代の地図でいくつかピックアップしてみました。

巣鴨警察署、巣鴨中学、巣鴨高校、そもそも疑念を抱かせた西巣鴨橋。すべて住所は豊島区北大塚、南大塚になります。

この辺りをうろうろしていて時々感じる違和感の原因はこうして解きほぐされたのでした。めでたしめでたし。

【追記】1969年までと、それ以降の西巣鴨の範囲を示した地図を追加しました。

まだ、板橋宿商店街のらっぴーちゃんあたりです。

大塚の中に残る巣鴨の例、面白いですね。

夏休みの自由研究にもなりそうだ。

今まで放置してたちょっとした疑問をほじくれるようになりました。

年寄りが自称「郷土史家」みたいになっていくようで非常にダサい。

ほどほどにしたいと思います。