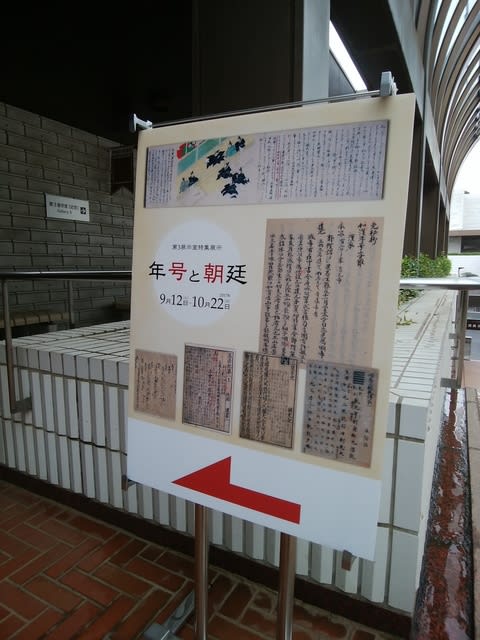

千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館で、「年号と朝廷」展を見る。

公家学者たちが唐国の典籍や己の蘊蓄を総動員して取りまとめたいくつかの年号案を、天皇や上皇の意向に沿ひながら儀式的手続きを踏んで決めていく様子を、実際に改元に関わった鎌倉時代の公家、広橋経光の記録をもとに詳しく紹介したコーナーが圧巻。

さりながら、いくら人間が年号に国家平安への願ひを込めやうとも、天地はそれを嘲笑ふかのやうに、災ひを以て応酬する──

今は昔、何かにつけて年号を改めてゐた改元とは、すなわち、究極の“験担ぎ”だったと言えるのではないだらうか……?

そしてもう一ヶ所、総武本線「佐倉駅」から無料送迎バスで約二十分、DIC川村記念美術館で、「フェリーチェ•ベアトの写真│人物•風景と日本の洋画」展を見る。

幕末から明治半ばといふ、歴史的大転換の時期に日本に滞在し、人と風景を数多く写真に収めたベアト。

さうした写真などを参考に絵画を研究した日本の洋画家たちの一人、浅井忠の「早春」(1887年、明治20年頃)に、わたしは魅了さるる。

国外の個人蔵になるものゆゑ日本ではあまりお目にかかれない作品らしく、花簪を挿した日本髪に、藍色の中振袖の上前と下前の裾を膝までまくり上げて帯紐に挟み、赤ひ蹴出しを見せて日傘をさして農道を歩く、ふっくらとした頬の少女──

上方落語の「宇治の柴舟」に、美術館で目にした美人画に恋煩ふ若旦那が出てくるが、それはたぶん、かうした気持ちなのだらう。

さりながら。

わたしは煩ひなどせぬかわりに、気持ちを“形”にしてみせませう……。

公家学者たちが唐国の典籍や己の蘊蓄を総動員して取りまとめたいくつかの年号案を、天皇や上皇の意向に沿ひながら儀式的手続きを踏んで決めていく様子を、実際に改元に関わった鎌倉時代の公家、広橋経光の記録をもとに詳しく紹介したコーナーが圧巻。

さりながら、いくら人間が年号に国家平安への願ひを込めやうとも、天地はそれを嘲笑ふかのやうに、災ひを以て応酬する──

今は昔、何かにつけて年号を改めてゐた改元とは、すなわち、究極の“験担ぎ”だったと言えるのではないだらうか……?

そしてもう一ヶ所、総武本線「佐倉駅」から無料送迎バスで約二十分、DIC川村記念美術館で、「フェリーチェ•ベアトの写真│人物•風景と日本の洋画」展を見る。

幕末から明治半ばといふ、歴史的大転換の時期に日本に滞在し、人と風景を数多く写真に収めたベアト。

さうした写真などを参考に絵画を研究した日本の洋画家たちの一人、浅井忠の「早春」(1887年、明治20年頃)に、わたしは魅了さるる。

国外の個人蔵になるものゆゑ日本ではあまりお目にかかれない作品らしく、花簪を挿した日本髪に、藍色の中振袖の上前と下前の裾を膝までまくり上げて帯紐に挟み、赤ひ蹴出しを見せて日傘をさして農道を歩く、ふっくらとした頬の少女──

上方落語の「宇治の柴舟」に、美術館で目にした美人画に恋煩ふ若旦那が出てくるが、それはたぶん、かうした気持ちなのだらう。

さりながら。

わたしは煩ひなどせぬかわりに、気持ちを“形”にしてみせませう……。